Parlare del silenzio. Detta così, la frase sembra un paradosso, una contraddizione in termini. D’altra parte, avviene come per tutte le realtà grandi ed essenziali: le si capisce bene solo mettendole a confronto/contrasto. Come la vita si comprende bene alla luce della morte, così il silenzio prende senso se confrontato con la parola.

Con la quale peraltro si riconcilia, in quanto silenzio e parola sono due forme di una stessa cosa, il linguaggio, che è per essenza modo della comunicazione, del rapporto che si crea tra noi e qualsiasi cosa che è “altra”, persino con quella parte di noi stessi che sentiamo come zona “diversa” e oscura per cui non troviamo parole. Non diciamo forse “voce, o suono, del silenzio”? Mi ricorda una bella canzone, perché il silenzio è anche musica.

Non volevo cominciare con divagazioni pseudo-filosofiche. Proponendomi di scrivere qualcosa sul silenzio, mi sono venute in mente due esperienze.

Ho scritto una poesia…

La prima ha a che fare con gli anni lontani e beati di quando insegnavo alle medie. Ricordo che certi alunni, quando erano entrati un po’ in confidenza, mi portavano dei bigliettini, dicendomi: «Prof, ho scritto una poesia». Facevano tenerezza. Si trattava quasi sempre di testi dove ogni tanto si andava a capo a metà della riga, o dove a volte apparivano qua e là delle rime. Ingenuità, certo, ma dietro la quali c’erano due intuizioni importanti.

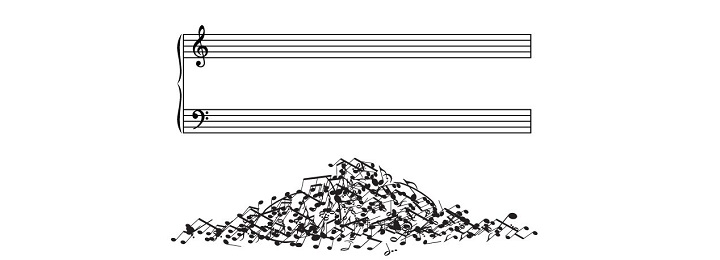

La prima è che, per fare una “poesia” bisogna che le parole respirino in “spazi di silenzio”, che era poi la zona “bianca” in cui erano immerse. La prosa, il racconto, anche la descrizione possono occupare tutta la riga: la poesia no, perché l’emozione da cui nasce ha bisogno di essere “protetta” da fasce di non-parola.

Anche la rima – ecco la seconda intuizione – ha la sua importanza, perché la poesia deve, in qualche modo, “cantare”, e come riuscirvi senza far tintinnare le sillabe una sull’altra? Più rado l’apparire in quei foglietti di tracce di ritmo, ma l’essenziale c’era: e il succo è che il silenzio è richiesto per far cantare quei momenti forti che noi vogliamo affidare alla poesia.

Anche la rima – ecco la seconda intuizione – ha la sua importanza, perché la poesia deve, in qualche modo, “cantare”, e come riuscirvi senza far tintinnare le sillabe una sull’altra? Più rado l’apparire in quei foglietti di tracce di ritmo, ma l’essenziale c’era: e il succo è che il silenzio è richiesto per far cantare quei momenti forti che noi vogliamo affidare alla poesia.

L’altro ricordo è musicale. Mi è capitato due volte in questi mesi di ascoltare a Radio3, la mattina tra l’ufficio delle Vigilie e quello delle Lodi, un magnifico preludio di Debussy, dal titolo suggestivo, Des pas sur la neige (passi sulla neve), una musica che sembra fatta d’aria, soffice come una nebbia luminosa, lieve come l’inconsistenza stessa della neve, e – mi ha colpito per la prima volta – una piccola cellula di due note che si ripete con l’insistenza rassicurante di una presenza familiare, o che forse fa pensare a una persona che cammina leggera su un terreno innevato.

Una “sola” persona, però, come la gazza nera che fa da fulcro alla sinfonia di bianchi nella bellissima Pie (La gazza) di Monet al Musée d’Orsay. Saprò poi che il pianista era il grandissimo Arturo Benedetti Michelangeli. Non mi ero sbagliato: l’esecuzione era troppo bella, magica, quasi un’esperienza visionaria! E qui l’idea del silenzio mi si è incollata su quelle di una levità delicata, di una solitudine goduta e, insieme, di una profondissima pace.

Ma è tempo, ormai, di provare a sintetizzare in alcuni punti qualche significato del silenzio, e dunque il posto che ha, che può, o che deve avere, nella nostra esperienza di vita. Ho appena terminato un saggio sulla “retorica del silenzio” come “linguaggio per dire Dio” nella poesia di R.S. Thomas, e non mi è difficile fissare alcune conclusioni.

- Il silenzio come stordimento. Ci sono momenti nella vita in cui diventiamo “muti”, quelli di fronte ai quali ci viene istintivo dire: “sono senza parole”! Possono essere una grande gioia o una grande sofferenza: l’elemento comune è l’intensità dell’emozione che ci lascia come inebetiti, dolorosamente o beatamente.

Si pensi a cosa accade quando un lutto improvviso, la morte tragica o precoce di una persona cara ci toglie la parola, e la comunicazione è lasciata agli occhi o agli abbracci.

Si pensi quando, magari a una svolta della strada, o dopo una curva in montagna, ci troviamo all’improvviso davanti a un paesaggio “mozzafiato”, come diciamo, che ci lascia cioè senza parole, anche se magari si balbetta o si “esclama” con monosillabi senza senso.

Che senso ha questo silenzio? Perché senso ne ha, eccome! Ed è presto detto: ci ricorda la povertà, la “miseria”, per dirla con san Bernardo, delle nostre “parole” (si veda lo splendido n. 111 dei Sermoni diversi), quando siamo soverchiati da qualcosa di così grande che il vocabolario, per quanto voluminoso, si rivela un povero straccio inutile. È un silenzio che ci insegna l’umiltà, e che denuncia in modo spietato la radicale futilità di tanto cicaleccio che oggi imperversa ovunque. Paradossalmente, è il silenzio a insegnarci che la parola è una cosa seria.

- Il silenzio come scelta. Se si fa esperienza dei “benefici” del silenzio, si arriva a sceglierlo fin quasi, in certo senso, a programmarselo. Tra i vantaggi del silenzio, cui si accompagna come sorella naturale la solitudine, c’è senz’altro quello di farci “attenti”, e/o di metterci in “ascolto”, non solo quello delle orecchie, ma anche quello degli occhi, che ci fanno leggere gli altri nel loro volto e nei loro gesti, oltre che nelle loro parole.

Silenzio come muoversi verso. Si evochi la famiglia di termini che hanno il verbo tendere come cuore: attendere/attenzione (tendere a, verso, aspettare), estendere (tendere dall’interno verso l’esterno), intendere/intenzione (tendere verso l’interno, capire, dichiarare un intento), protendere (tendere in avanti), comprese le versioni negative del contendere e pretendere, in cui la “tensione” diventa bellicosa e aggressiva.

Questo estenderci verso ciò che è oltre e fuori di noi è protetto e ben governato solo dal silenzio, quella “pausa” che scruta sentimenti, istinti, obiettivi onde evitare scontri o equivoci, soprattutto con le persone verso le quali ci “estendiamo”.

- Il silenzio come antenna. È solo un’altra forma della precedente, e ne tratto a parte perché non riguarda tanto la relazione con le persone (ascolto), ma con le cose e gli eventi. Nasce dall’abitudine al silenzio fisico e alla solitudine come luogo in cui ritrovare, da una parte, il proprio centro, e, dall’altra, come capacità di cogliere quei momenti improvvisi e imprevedibili che chiamiamo “epifanie”. Solo se non siamo distratti dal “chiasso”, esterno e interno, arriviamo senza sforzo, impercettibilmente, a scoprire un raggio di bellezza in un fiorellino giallo, grande quanto un polpastrello, che spunta dalla crepa di un muro di cemento, e magari ci suggerisce una riflessione sulla forza della vita!

Ricordo qualche giorno fa, durante una lettura biblica, che mi stava ruscellando sopra la testa senza alcun effetto, che l’occhio mi scappò su un vaso di stelle di Natale posto ai piedi dell’altare, sul quale in quel momento era arrivato dalla finestra un raggio di sole che accendeva i fiori color panna isolandoli nella penombra. D’istinto mi sono detto: che bello! La “parola di Dio” non mi diceva niente in quegli istanti, ma Dio mi stava parlando nei fiori accesi dal sole.

Ricordo qualche giorno fa, durante una lettura biblica, che mi stava ruscellando sopra la testa senza alcun effetto, che l’occhio mi scappò su un vaso di stelle di Natale posto ai piedi dell’altare, sul quale in quel momento era arrivato dalla finestra un raggio di sole che accendeva i fiori color panna isolandoli nella penombra. D’istinto mi sono detto: che bello! La “parola di Dio” non mi diceva niente in quegli istanti, ma Dio mi stava parlando nei fiori accesi dal sole.

Mi verrebbe da aggiungere che – è sempre il poeta R.S. Thomas che ce lo ricorda –, come la solitudine, così la lentezza è sorella del silenzio, quella che ci permette di volgere lo sguardo “a lato”, dove sta accadendo un miracolo. Ognuno pensi a come, oltre al chiasso, la fretta è un’altra disgrazia del nostro tempo…

- Il silenzio con-centrazione. Chiasso e fretta sono solo due tra le tante cose che ci traggono fuori (ci dis-traggono) da quel centro attorno al quale dovremmo costruire l’unità interiore della nostra persona. Il rimedio è trovare il modo di con-centrarsi, perché solo così è possibile navigare tra le tempeste della vita.

Quando pare di affogare, si può camminare con la testa fuori dall’acqua che ci avvolge solo se i piedi poggiano su un fondo solido. Tale fondo è garantito dal silenzio, un “luogo” da costruire e arricchire con una serie di risorse che ciascuno deve saper trovare. Perché un “silenzio vuoto” è insopportabile e ha come frutto solo la ricerca spasmodica di distrazioni, entro un circolo perverso senza uscite.

Risorse sono quelle forme di “contemplazione” che permettono di popolare il silenzio fino a gustarlo, fino a sentirne un bisogno fisico. Sono l’arte, la letteratura, la musica, che chiamano il silenzio e insieme lo nutrono, epifanie di bellezza gustate da soli o insieme, per condividerne il benessere che ne deriva, e cementare così l’amicizia.

- Il silenzio riposo. Quando se ne è percepita tutta la potenziale ricchezza, non è difficile arrivare a capire che il silenzio “avvolge” la parola nel senso che è il terreno fecondo che la genera e, insieme, il punto d’arrivo più alto della comunicazione, quando le “parole” finiscono per essere inutili se non addirittura fastidiose.

In un bel libro dedicato alla figura del card. Martini dal titolo Storia di un uomo, l’autore, Aldo M. Valli, conclude riconoscendo quanto sia vero che «amico è colui con cui puoi stare in silenzio. Senza imbarazzo, senza bisogno d’altro che il contatto stesso». (p. 197). Qui siamo davvero al silenzio “goduto”, quello in cui l’assenza di parole definisce felicemente non un vuoto, ma uno spazio di comunione profondamente condiviso in cui si sta bene.

Credo che volesse dire questo R.S. Thomas quando, nella poesia “Il varco” (The gap), il cui tema è un Dio che si difende dall’“aggressione” degli uomini che pretendono di raggiungerlo con una “torre di parole”, conclude scrivendo che egli è «l’equazione / che non torna, ed è / la strettoia che noi fissiamo / ad occhi sgranati nell’eterno / silenzio che è il riposo di Dio». Qui silenzio fa rima con “mistero”, da intendere come quello spazio di senso che non finiremo mai di esplorare.

Il tempo e le vacanze

Siamo in tempo di vacanza, e qui mi appare un altro paradosso, che in realtà è solo apparente, come quello che si era dichiarato all’inizio nell’espressione “parlare del silenzio”.

Ed è quel doppio significato che ha in latino il verbo vacare, da cui la nostra “vacanza”. Mentre questo termine oggi indica per lo più un “vuoto”, o un tempo “libero dal lavoro”, nel latino non si trattava solo di una “libertà da”, ma piuttosto di una “libertà per”, come a dire che la prima poteva essere condizione per la seconda.

E il secondo senso di vacare era quello di occuparsi di qualcosa con tutta la concentrazione possibile per creare/produrre qualcosa di bello e di utile. Diventa perciò significativo il contrasto così spesso evocato nella letteratura monastica medievale tra vacatio e vagatio: la prima è condizione per usare al meglio il tempo, la seconda è un futile e sterile perdersi e sfilacciarsi in quella vana curiositas che contrasta con quella sana!

Non sarà il caso, prima di andare “in vacanza”, magari di chiedersi, nel silenzio, che uso intendiamo fare del tempo?

Bellissime, profonde e persino poetiche le osservazioni di Nico; lui aleggia leggero fra musica, bellezza della natura, epifanie divine e imperativi morali. Mi ha colpito – perché lo sento forte – il riferimento al silenzio che proviene dal vuoto, che tante volte ci/mi tormenta. Riempire questo vuoto, dare nutrimento ad anima e mente: ecco un compito difficile. Grazie, Nico, delle belle parole e della tua compagnia nella ricerca dei significati a volte sfuggenti della nostra vita.