Picasso: Il sogno.

Sul dibattito teologico in merito al gender pesano antichi divieti.

Un’esegesi letterale e astorica del “E Dio creò l’uomo [..] maschio e femmina li creò” (Gn 1,27, nei suoi rimandi a Mt 19,4, 1Cor 11,7 , Col 3,10, Ef 4,24) dimentica che il passo citato è “più evocativo che descrittivo”, e che la pesante ottica androcentrica del narratore dei capitoli successivi (si veda P. Rota Scalabrini a p. 127, 143 e 147 in Aa. Vv., Maschio e femmina li creò, Milano, Glossa, 2008) disorienta giustificatamente il lettore contemporaneo.

Anche il biblista Paolo De Benedetti, in Maschio e femmina li creò, Modena, Fondazione Collegio S. Carlo, 2004, ricorda che lo stile biblico dominante, patriarcale e maschilista (mai eliminato totalmente dal cattolicesimo e dall’ortodossia), si spiega per il fatto di succedere a culture idolatriche e matriarcali. Il che significa che siamo autorizzati a immaginare (e ovviamente narrare o rappresentare) racconti “di genesi” di tipo più femminile, sororale, materno.

Premessa. Niente di nuovo…

Capita, invece, a certi esegeti del Primo Testamento che, aggrappandosi a testi complessi e plurivoci, tentino di rassicurare frettolosamente i credenti d’oggi che le cose siano tutte al loro posto originario e che tutto debba restare tale. Cosicchè verrebbero da sé, quasi deduttivamente, le conseguenze di etica applicata (malamente denominata “morale speciale”) aventi tutte il sapore del conservatorismo.

In realtà, né la premessa descrittiva convince (in fatto di genere il dibattito e le iniziative movimentiste internazionali documentano che c’è ben poco al proprio presunto posto) né la conseguenza etica (come dimostrano i gender studies Departments di tutto il mondo) è così logicamente univoca. Ma tant’è: le accademie si limitano a reiterare i “no” del passato e, vedendo oramai preclusa la via del naturalismo neoscolastico, adoperano – addomesticandolo – il personalismo ricoeuriano, pervenendo alle conclusioni di prima, come se l’evoluzione culturale dei termini sex e gender non avesse nulla da insegnare.

Eppure il documento che fa da Instrumentun laboris (frutto delle diverse assemblee continentali) per la fase finale del Sinodo, convocato per la prima volta “dal basso”, auspica che si facciano passi concreti per andare incontro a persone LGBTQ+, che si sentano escluse dalla Chiesa (20 giugno 2023, Michela Nicolais, chiesadimilano.it).

Non sorprende che il sostegno alle decisioni legislative proibizioniste faccia leva anche su questa vulgata teologica per appiattire la riflessione pluralistica e incrementare la penalizzazione giuridica. La maternità surrogata è dichiarata reato sotto ogni aspetto senza che la fondazione etica abbia sufficientemente pensato i termini in gioco: matherhood, surrogacy, temporary mother e i molti altri modi di definire un atto, il cui significato è di volta in volta diverso. Alcuni traducono “gestazione per altri”.

C’è voluta una felice iniziativa, un input dall’alto dell’ecclèsia (l’esortazione Amoris laetitia) per riabilitare il discernimento e sottrarlo alla violenza che certa etica religiosa gli stava infliggendo (the abuse of casuistry, ossia la violenza sulla casistica, non è del resto un caso storicamente nuovo). Conosciamo il caso di due partner maschili, legati negli Usa da un rapporto gay di lunga data, i quali avvertono un’esigenza genitoriale e fanno domanda d’adozione, scoprendo nel frattempo che una loro conoscente vorrebbe interrompere una gravidanza indesiderata.

La convincono a non farlo e a consentire a uno di loro due il riconoscimento paterno. Promettono di sostenere le spese (fra l’altro) del mancato lavoro e a darle un contributo come forma di ringraziamento. Come giudicare la vicenda? Crimine universale? Viene in mente la richiesta espressa alcuni anni fa da parte di coppie cattoliche eterosessuali, sposate e con figli, che erano disposte all’adozione prenatale (cioè al trasferimento in utero) di alcuni embrioni crioconservati in sovrannumero, i quali sarebbero stati sistematicamente distrutti (migliaia!) nei laboratori britannici perché non più reclamati dai genitori biologici. Ci sembrava una disponibilità generosa.

L’embrione non è forse “uno di noi”? Per nulla, replicarono alcuni docenti “puristi”: se i genitori sociali non sono quelli biologici, allora la gestazione si configura come una “surroga” (il termine è tratto volutamente dall’economia di scambio) cristianamente inaccettabile.

Fa una positiva impressione leggere oggi ciò che scriveva il medico ginecologo e teologo Salvino Leone in Bioetica, fede e cultura, Roma, Armando, 1995, p. 85, che distingueva giustamente la maternità surrogata mercenaria da situazioni d’aiuto intra-familiari (in cui potrebbe, forse, scattare un ricatto psicologico e una sovrapposizione disturbante tra le co-mamme, se la nonna “presta” l’utero alla mamma) e da condizioni assolutamente oblative in cui una “ balia d’utero” soccorrerebbe una donna, che improvvisamente si ammalasse (e i cui ovuli fecondati fossero già pronti all’impianto), “offrendo” l’utero e consegnando il nato, dopo il parto, alla legittima madre. Crimine universale anche questo?

Il femminismo di Judith Butler

Nel dibattito sul gender, l’etica contemporanea ha distinto le posizioni del femminismo paritario (il “secondo sesso” secondo Simone de Beauvoir), dal pensiero della “differenza” (secondo cui esisterebbe un’intrinseca specificità “ontologica” dei due generi dominanti, che il dominio androcentrico ha misconosciuto e asservito) e dalle tesi “costruttivistiche” che in nome di Deleuze e Derrida hanno attribuito le diversità identitarie a fattori di ordine socioculturale e alla libertà delle opzioni individuali.

Judith Butler viene generalmente assegnata a quest’ultima scuola, che sostiene la seguente tesi. Il genere sarebbe un effetto del linguaggio, che, ripetuto, crea, tra i suoi effetti, quello di stabilizzare e “normalizzare” (cioè ritenere “naturale”, “giusta”, “normale” in senso prescrittivo) la sola coppia di generi maschio/femmina e la forma eterosessuale della loro unione procreativa.

All’apologia di questa famiglia tradizionale (difesa anche da alcune correnti psicoanalitiche) Butler oppone la verità relazionale di condotte bizzarre, nomadi, “strambe” (queer), che attraverso la parodia, l’imitazione e il travestimento (drag), contestano l’egemonico andro-centrismo omofobico.

Chi volesse approfondire il punto, potrebbe utilmente leggere la voce “Butler” a cura di A. Cavarero, Enc. Filos., Milano, Bompiani, 2006, p. 1552; R. Braidotti, In metamorfosi, Milano, Feltrinelli, 2003 e V. Tripodi, Filosofie di genere, Roma, Carocci, 2015.

Vera Tripodi dedica un intero capitolo alle questioni religiose del gender, recensendo anche scritti di teologia. Sarebbe auspicabile che venisse offerta una reciproca ospitalità (critica, ovviamente) alle teologie femministe da parte della manualistica etico-religiosa corrente.

Comunque l‘ascrizione della Butler al “terzo” femminismo, trattandosi di una filosofa esigente, critica e da tempo produttiva, come è appunto Judith Butler, semplifica, per certi versi, la sua linea di ricerca.

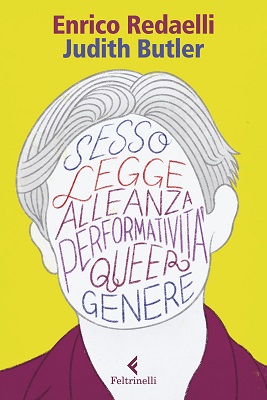

Enrico Redaelli, docente all’Università degli Studi di Verona e allievo di Carlo Sini, dà conto dei profili teorici di una nota attivista Lgbt+ e militante femminista, autrice di volumi molto citati: Soggetti di desiderio, Questione di genere, Corpi che contano, La disfatta del genere, L’alleanza dei corpi, Il libro di Redaelli, Judith Butler. Il sesso e la legge, è edito da Feltrinelli, 2023 (pp. 190, euro 16, collana “Eredi”).

Butler, in realtà, contesta una visione grossolanamente “culturalista” (secondo cui “tutto deriva dalla cultura”) e critica un’interpretazione incorporea del genere come se esso fosse totalmente separabile dal “sesso”. Il sesso invece sarebbe da sempre “già” genere (p. 8 e p. 15) così come il genere è “già” sesso (p. 39). Nell’ edificazione del gender infatti la base biologico-sessuale, con i suoi tratti materici e “naturali”, conta eccome (p. 26).

Il punto è che la natura non è separabile dalla cultura, dato che nell’uomo, animale culturale, c’è

1) una naturale tendenza a pensare per categorie, a proporre eccezioni, a indurre metamorfosi, a darsi nuovi ruoli; e c’è

2) un costante lavoro culturale di addomesticamento dell’ambiente interno ed esterno al corpo, in modo da difendere e governare le esigenze fisico-biologiche di una creatura tanto fragile da necessitare di un lungo svezzamento e di un’assidua tutela parentale rispetto ad altre specie.

Peraltro, la biologia organicistica non ha titolo per rivendicare un sapere univoco e definitivo in merito al corpo sessuato. Non solo perché, almeno dopo la fenomenologia, la distinzione tra Leib (il corpo vissuto, il corpo proprio) e Körper (il corpo anatomico, il corpo morto) non è più aggirabile. Ma anche perché i paradigmi scientifici, e in particolare biomedici, risentono degli ideali socio-culturali dominanti di uomo, di donna, di famiglia, di pudore, di genitorialità, di riti d’innamoramento, di sponsalità e vita familiare. Scelte etico-politiche strutturano inoltre la definizione e l’“uso” dei corpi sessuati.

Non è un caso che i miti dell’origine, anche quelli religiosi, narrino di personaggi sessuati, che, mossi dal desiderio, esplorano i loro privilegi e pagano per le loro colpe orgogliose. I miti narrano le regole sociali che non si riescono a spiegare logicamente e che vengono attribuite alla responsabilità dei nostri precursori. Questi intrapresero indagini non solo legittime ma doverose. Il destino di Adamo non era quello di restare un bimbo beota privo di discernimento e sapienza, ma (così sentenzia il mito) egli non poteva darsi da solo limiti e poteri indiscriminati. Una convocazione non-scritta, un comandamento, un invito accogliente lo precedevano e lo nutrivano, orientandolo a una vita di relazione nel cosmo.

La Butler giustamente sottolinea che pulsioni selvagge abitano ancora il linguaggio e che, per converso, scelte linguistiche modulano il desiderio che ci sospinge. Due derive sono dunque da evitare. Da un lato, il naturalismo ingenuo degenera a materialismo evoluzionista, come se le leggi darwiniane potessero scandire il decalogo delle azioni giuste. D’altro canto, il libertarismo astratto trascura l’importanza dell’esercizio collettivo nell’ascesi corporea (ascesi deriva dal greco àskēsis, “esercizio”).

Il comportamento sessuale (la performance degli uomini e delle donne che vengono a contatto tra loro in carne e ossa e che eseguono una ripetizione stilizzata di certi gesti) è come una danza primordiale che plasma l’identità degli attori e quindi anche il loro genere. Il marito che oggi “fa” sempre più spesso da mamma, potremmo esemplificare, introietta abilità “ritmiche” coltivate tradizionalmente nel mondo femminile e “rinasce” sul piano sociale con competenze nuove, che ridefiniscono la sua stessa identità di partner sessuale. Egli non è più, fortunatamente, il maschio di un tempo.

Nel nostro scritto Mangiare solo pensieri. Etica dell’anoressia (EDB, 2016) avevamo appunto lamentato la quasi totale rimozione delle ricerche linguistiche dalle ricerche filosofiche e teologiche relative all’etica sessuale. Il terzo genere, infatti, quello grammaticale neutro, non è affatto scomparso; si è reinventato uno spazio poco visibile per ospitare ciò che non trova casa nella vita delle parole.

Di fronte alla fluidità dei generi non c’è solo un imbarazzo evidente nell’imporre socialmente regole d’accesso binarie (come per l’ingresso in bagni pubblici o per la selezione in scuole o ruoli professionali), c’è anche una continua serie di lapsus, atti mancati e nevrosi quotidiane nell’adottare questa o quella espressione lessicale (personale o impersonale, fissa o declinata). Nella paura di crescere ingrassando, tipica delle giovani anoressiche, c’è l’angoscioso dubbio di trasformarsi senza volerlo in una “donna” dai tratti arcaici e mortiferi.

D’altro canto, se la lingua si impoverisce in nome del pragmatismo e dell’analfabetismo di ritorno, certe differenze (interne a un medesimo genere) non si colgono più, non si vedono piú, nonostante i guru della psicologia si sforzino di guardarla, poiché il problema non è della psiche, ma della filosofia. In questo senso si dovrebbe svolgere a nostro avviso una critica più severa dei presupposti epistemologici di Lacan e dei suoi allievi (M. Fornaro, Scuole di psicoanalisi, Milano, Vita e Pensiero, 1988, sarebbe un ottimo punto di partenza).

Butler critica giustamente la presunzione di inventare arbitrariamente o di percepire intellettualmente e direttamente l’essenza “maschile” o “femminile”, cosicchè ella non merita l’accusa di soggettivismo. Butler indaga piuttosto le dimensioni valutative di quella che parrebbe una descrizione oggettiva. Quando si distingue un’anatomia umana normale da una patologica ci si ispira a un modello di cittadino sano, efficiente, produttivo secondo canoni mutevolmente storici.

Quando si differenzia un apparato (ad esempio quello genito-urinario) da un altro (ad esempio gastrointestinale), ci si muove a partire da una precomprensione di che cosa qualifica principalmente l’atto di mangiare, di procreare, di godere sessualmente, di assumere liquidi. Sui corpi, direbbe la Butler, sono iscritti significati e dai significati non si può prescindere quando si demarca il corpo femminile in “parti” genitali quali vagina clitoride o vulva.

L’uso, l’abitudine, i costumi, i ruoli sociali, le modalità di aiuto sanitario, l’applicazione protesica, l’adozione di un certo vestiario o luogo abitativo fanno la differenza. La rappresentazione meramente esteriore di atti cruciali e intimi dell’esistenza, come far l’amore, dare vita, morire – oltre a non fornire definizioni cogenti dei soggetti coinvolti – degenera in una narrazione pornografica o in una romanzata prosa sentimentale, poiché può essere “visto” solo ciò che viene custodito, velato e interpretato nella sua imprevedibile, folgorante, irripetibile verità drammatica interiore.

E. Garrido: Protest Against Gender Violence

Peregrinazione

Il filosofo francese J.-L. Marion ne Il fenomeno erotico (un testo che merita una considerazione attenta tanto quanto Del sesso di J.-L. Nancy) ha parlato di “fenomeni saturi” imponderabili e accecanti, aperti a un’ermeneutica perenne. “Chi” noi siamo (l’ipse, al di là dell’idem, del “che cosa” dice di noi la carta d’identità) non è colto guardandoci allo specchio o leggendo un referto medico, ma attraverso gli incontri, le mediazioni, le letture, le fantasie oniriche (del sonno o della veglia), le esperienze sentimentali – gratificanti o deludenti – in cui ci raccontiamo ad altri e ci lasciamo da loro nominare. In questa ottica, secondo la Butler ogni soggetto è “nomade” poiché conserva una riserva di potenzialità, esattamente come l’organismo vivente ha una normatività perenne ed è in grado (se è sano) di dare nuove norme all’ambiente.

Col nostro linguaggio [P.M. Cattorini, Frasi di famiglia. Il linguaggio della vita domestica, Bologna, EDB, 2015]: siamo in una peregrinazione costante verso una terra sperata in forza di una promessa che la vita ha elevato e a cui abbiamo creduto, nonostante la precarietà delle nostre fatiche. Siamo essere incompiuti e non spetta a noi garantire, progettare in dettaglio o realizzare tale compimento: l’interdizione operata dalla legge sottrae al nostro potere ciò che altrimenti diventerebbe un idolo vuoto, muto, sordo, osceno.

Alcuni esponenti della stessa teologia cattolica (pensiamo agli studi di Aristide Fumagalli, La questione gender. Una sfida antropologica, Brescia, Queriniana, 2015) hanno opportunamente distinto pertinenti “prospettive di genere” da false ideologie gender (p. 71).

Le prime ricordano al personalismo etico che l’identità sessuale è frutto di fattori biologici, psico-evolutivi, comportamentali, sociali e di scelte originali ispirate a una certa fede nella vita. Al contrario, la riduzione a uno solo di tali componenti scivola verso una dissociazione identitaria instabile. Nella crescita personale è in gioco una riplasmazione continua, fatta di alleanze rinnovate, come se i confini tra sesso e genere venissero permanente ridisegnati per colmare un vuoto originario (sostiene la Butler), cui i simboli della relazione amorosa alludono senza poter irrigidire la barra che separa i due ambiti.

Per amore si può scegliere di non avere figli, pur trovandosi nelle condizioni fisiche idonee; per un inconscio desiderio di non avere figli, certe coppie non riescono a procreare; per il panico di perdere la propria “libera” condizione di single, qualcuno perde la libertà di sposarsi, di dichiararsi “per sempre”; ci sono “eunuchi” per scelta, i quali non soffrono di alcuna patologia ormonale e ci sono soggetti che assumono sostanze chimiche inseguendo il sogno di una potenza genitale semidivina e assaporando narcisisticamente una fusionalità panica.

Il divenire dei generi non è una pacifica e ludica peregrinazione. Comporta (sostiene la Butler, della quale si dovrebbero ricordare specifici episodi biografici di militanza) conflitti, esclusioni, lotte, mutilazioni, spartizioni compromissorie del potere. Le stesse categorie sociologiche o psicopatologiche (Redaelli lo spiega brillantemente) risentono di teorizzazioni di parte: il soggetto “parlante” è solitamente europeo, bianco, maschio, cisgender, borghese. Si pensi al destino dell’omosessualità poco alla volta espulsa dal catalogo dei disturbi psichiatrici.

Le battaglie culturali contro la visione esclusivamente binaria e fallocentrica della sessualità hanno giustamente evidenziato, al di là di alcune euforiche iperboli e di arbitrarie auto-assoluzioni (recitate spavaldamente in certi cortei pubblici), la molteplicità dei vissuti di genere, il legame di questi ultimi con le diverse performance unitivo-procreative e la difficoltà di rintracciare un marker unitario (genetico o anatomico? endocrinologico, comportamentale o fenotipico?) per ascrivere il soggetto a uno dei sessi (che sarebbero addirittura cinque secondo Anne Fausto-Sterling) o per codificare lo statuto delle condizioni d’intersessualità, evitando di normalizzare chirurgicamente ciò che l’ontogenesi ha disegnato in forma mista.

Riprendendo la lezione di Hegel, Heidegger, Foucault, Lacan e John L. Austin (in merito alla categoria linguistica del “performativo” – una ripresa che la Nussbaum ebbe modo di criticare), Judith Butler porta a fondo, secondo Redaelli, queste intuizioni.

Il corpo non è una semplice presenza, fissata una volta per tutte a partire dal concepimento, ma è la coscienza incarnata in cui sperimentiamo un mit-sein con altre soggettività. Siamo sorpresi e affascinati da un’attrazione, formuliamo o disconfermiamo promesse, lottiamo per un riconoscimento sociale, confermiamo o rifiutiamo un certo significato delle pulsioni. In termini teologici diremmo che il desiderio cerca una norma per non venir degradato a bisogno e che ogni norma viceversa può venir intesa e applicata solo interpretando il desiderio che ci conquista e ci rivela a noi stessi.

La Butler (nella sintesi operata da Redaelli, piú attenta alla piega speculativa dell’autrice che a determinate tesi di gender ethics) cerca il polo indifferenziato da cui le dualità (natura/cultura, cervello/mente, sesso/genere, omo/eterosessuale) sono scaturite: le qualità squisitamente personali non possono essere espunte dalle ricostruzioni fisiologiche; e viceversa nel vissuto di genere pulsano gli effetti dei dati genetici, metabolici, alimentari, clinici. Su ambo le sfere influiscono poi pressioni socio-politiche che raccomandano o sanzionano certe condotte, premiano o puniscono certi fenomeni, esaltano o nascondono certe performance.

A sua volta la pòlis stessa (e il ruolo che essa ci assegna) è un corpo che, come la carne individuale, evolve continuamente ponendo limiti all’istinto e legando le pulsioni a rappresentazioni (si ricordi lo studio di Ricoeur su Freud: Dell’interpretazione), tese a un immaginario futuro e generative di norme non meramente impositive. La stessa identità personale, secondo la Butler, è un itinerario in progresso, piú che il derivato attuale e inviolabile di un substrato organico. In questa ottica una sorta di bisessualità interna ci ricorda che siamo frutto di una separazione, di un taglio ancestrale (sexus da secare) che ci ha imposto rinunce linguistiche e comportamentali, espressive e auto-rappresentative, senza poter impedire, una volta per tutte, conversioni e riplasmazioni, rieducazioni ed esplorazioni relazionali.

Monique Wittig

Il monito della Beauvoir: “donne non si nasce ma si diventa” innerva tuttora, pur in nuove declinazioni, le teorie del femminismo (e del gender). Basterebbe ricordare la vicenda intellettuale di Monique Wittig (1935-2003), importante riferimento per il femminismo lesbico studiata e parzialmente criticata dalla Butler.

Dalla Wittig, Butler deriva la nozione di contratto eterosessuale quale paradigma epistemico che assegna intellegibilità ai corpi solo a partire da un genere stabilmente incorniciato-da e diretto-alla pratica dell’eterosessualità (e attraverso questa, alla procreazione). Per Wittig non si deve venire a patti col “regime” eterosessuale se si vuole prevenire in radice l’opposizione politica uomo-donna. Il vissuto lesbico destruttura la fissità binaria da cui deriva la tradizionale identità “femminile”.

Turbato da queste disgreganti critiche, il mercato mediatico dell’immagine ammicca e paga profumatamente, pur di riassimilare pacificamente il “corpo lesbico” ai canoni della moda (Il corpo lesbico è il titolo di un noto volume della Wittig ripubblicato recentemente da VandA Ed., Milano, 2023) invitando le “devianti” negli show televisivi più frequentati dagli e dalle influencer e you-tuber (i nuovi educatori morali sponsorizzati dal fashion business). Se donne si diventa (“one is not born a woman” – come Wittig traduce la Beauvoir) non lo si diventa per costituzione biogenetica o per rivelazione spiritualistica, ma attraverso pratiche come quella della scrittura, in cui si lavora sul linguaggio (inteso come vera e propria macchina da guerra culturale), in modo che esso riconosca forme minoritarie di vissuto erotico, rimosse dai cataloghi segnici dominanti.

Wittig ha difeso l’esperienza lesbica (a volta qualificandola come terzo genere, a volte dichiarandola un non-genere) dalla semplicistica accusa di irrazionalità o devianza psichica e ha denunciato la funzionalità “politica” della distinzione maschio/femmina, rispetto agli interessi “economici” dell’eterosessualità riproduttiva. Le tesi di Wittig hanno ripreso l’intuizione della Beauvoir secondo la quale, paradossalmente, c’è un solo sesso, quello femminile, in quanto il maschio occidentale si è progressivamente assimilato all’io pensante, disincarnato, universalizzante, incorporeo, ingenerato e spassionato, relegando le donne all’immagine di interlocutrici “particolari”, relative, prospettiche, situazionali, interessate, attente affettivamente alle differenze corporee proprie e altrui.

Ad esempio, è tipicamente maschilista la definizione della salute come “vita nel silenzio degli organi” (data dal chirurgo René Leriche nel 1937), dato che per la donna, che mestrua mensilmente, la salute comporta una perdita ematica e il “pianto” simbolico per non avere il proprio bambino. A differenza del maschio, l’essere femminile “è” il proprio sesso e non semplicemente lo “ha” o lo “usa”.

Tuttavia l’opposizione storica nei confronti della donna, dei gay e delle persone lesbiche ha, secondo Wittig, stravolto l’orizzonte fenomenologico e imposto un codice di significazione discriminatorio, per correggere il quale si dovrebbe imparare a ridescrivere i corpi e la loro vita sessuale senza ricorrere a categorie discorsive reificate, come il sesso dal punto di vista anatomico o come il genere quale “sesso fittizio”.

Dicevamo delle obiezioni sollevate dalla Butler nei confronti delle tesi wittighiane. (1) Wittig non porterebbe a fondo la destrutturazione proposta da Derrida e continuerebbe a muoversi all’interno di una metafisica della sostanza (un umanesimo pre-sociale anteriore all’agire sessuale), esigendo soltanto che vengano attribuiti a più soggetti (oltre quello maschile) le competenze e il potere di adottare un linguaggio universale (inteso come semplice strumento). Quando Wittig invoca la distruzione del “sesso” (e dei codici sessualmente “etero-diretti” come marker distintivi e organizzativi dei corpi) auspica erroneamente che le donne possano assumere finalmente un punto di vista universale, come se la persona non fosse di per sé connotata dal genere. Ricordiamo che, secondo la Wittig, una persona lesbica non sarebbe propriamente donna, e più in generale si potrebbe, se lo si sceglie, non diventare né maschio, né femmina, né uomo, né donna, disaggregando le varie componenti del genere.

Monique Wittig

(2) Wittig sarebbe ancora legata al pensiero della differenza (il secondo femminismo di Irigaray) aspirando semplicemente a moltiplicare le figure personali che si differenziano dal “maschile”. La conseguenza fatale di questa proliferazione identitaria è la frantumazione della stessa categoria di “sesso” o “genere”, che diverrebbe incapace di pretendere riconoscimento unitario ed eguale per tutti i soggetti umani da essa abbracciati. (3) Wittig continua ad assegnare ai concreti soggetti individuali il potere di “dire io” e reclamare diritti: questa enfasi sull’autonomia libertaria misconoscerebbe la lezione psicoanalitica in merito alla forza del desiderio, che decentra, precede e spiazza il soggetto “razionale” parlante. L’Io, come scriveva Freud, non è affatto signore in casa propria.

(4) Wittig oppone pregiudizialmente il conformismo tradizionale alla radicalità dei cambiamenti ormai impellenti, ma ciò impedisce di risignificare in modo non dispotico l’eterosessualità e trascura la compresenza di omo ed etero-sessualità psichica (connessa al cosiddetto bisessualismo universale) nelle relazioni interpersonali più affettivamente calde. La femminilità, in realtà, non appartiene solo alle donne né si può immaginare il lesbismo come un rifiuto totale dell’eterosessualità. (5) Wittig ingenuamente assegnerebbe al linguaggio una trasformabilità fluida e orientabile a piacere verso una lotta politica che privilegi o soluzioni “proto-evolutive” della sessualità (richiamanti il bambino perverso polimorfo di Freud) o azioni “post-genitali”, le quali vanterebbero di essere ancora immuni dalla soffocante normalizzazione binaria.

Ovviamente i/le “discepoli/e” di Wittig hanno avuto occasione di replicare (si legga la Prefazione di Deborah Ardilli a Corpo lesbico, sopra citato, pp. 9-57.

(a) Fino alla Butler compresa, il femminismo non avrebbe preso sul serio il programma di “diventare eroiche nella realtà e epiche nei libri”, lanciato dalla Wittig. La conseguenza è che il vecchio femminismo gioca senza volerlo la parte dell’oppressore, che conserva i miti vigenti, invece che giocare la parte dell’oppresso che tende a trasformare sia il mondo che il mito.

(b) Il lavoro di scrittura è inteso naturalisticamente dal pensiero della differenza come una secrezione corporea fisiologica, che l’organismo delle donne produrrebbe spontaneamente, al modo del latte, a fini simbolicamente nutritivi, mentre la scrittura è per Wittig una macchina da guerra o un bisturi, che ridefinisce confini e demarcazioni corporee, smentendo la normalità dell’anatomia eterosessuale. Una buona scrittura dissocia i corpi e la società, e il lesbo-femminismo non fa sconti nel pretendere un’inedita emancipazione.

(c) Mentre Butler e la psicoanalisi lacaniana di riferimento attribuiscono centralità alla relazione madre-figlia, Wittig propone il mito delle “amazzoni”, del tutto indisponibili allo sguardo maschile e polemicamente ostili a ogni celebrazione “pornografica” trendy della performance lesbica; del resto, rivendicare una “differenza” femminile significa implicitamente pensarsi a partire dall’identità maschile, rispetto a cui la donna si accontenterebbe di essere “diversa” e di guadagnare contrattualmente almeno il riconoscimento di “essere come la terra”, ossia feconda condizione generativa.

(d) All’accusa che l’ideale lesbico imiti velleitariamente il modello maschile, Wittig risponde al contrario che è il contratto eterosessuale (di cui la procreazione “naturale” sarebbe il coronamento) a consentire l’appropriazione/asservimento delle donne da parte degli uomini. Tale contratto non sarebbe da correggere e riformare (valorizzando un ruolo femminile un po’ più autonomo entro la coppia familiare tradizionale, in cui la donna è benvenuta se “complementare” al maschio) ma da polverizzare. La lesbica si “smarca” dall’assimilazione all’idea-di-donna perché sospetta di ogni “marker” sessuale, che ponga un timbro forzato di appartenenza a ciò che è per sua natura nomade, peregrino, soggettivo. Per la Wittig, a ben vedere, non esistono donne eterosessuali!

Ripensare il genere: azione e linguaggio

Judith Pamela Butler (nata a Cleveland in Ohio nel 1956) si mostra, nel significativo ritratto che ne fa Redaelli, un’interlocutrice necessaria nei gender studies, ormai contemplati in molti dipartimenti di etica. E’ legittimo contestarne alcune dimensioni: ad esempio il fatto d’aver assorbito alcune discutibili premesse post-moderne, d’aver ceduto al volontarismo “nomadico” nel disegnare la postura dell’agente morale e d’aver mantenuto un lessico “industriale” nell’auspicare un “controllo” sugli organi della “riproduzione”.

Tuttavia l’importanza attribuita alle performance nello sviluppo dell’identità di genere non può essere liquidata come una grossolana apologia pragmatica dell’ideologia queer. Noi siamo da sempre legati ai gesti rituali che ci vengono insegnati e che decidiamo poi di riproporre in nome del presunto bene nostro e altrui. L’azione (come insegnava lo stesso Maurice Blondel ne L’Action) non è un accadimento opzionale per la maturazione della nostra identità, come se possedessimo a priori qualità e facoltà “umane” già “funzionanti” e potessimo cogliere intellettualmente (in un puro autorispecchiamento) la verità pratica che deve essere obbedita. Purtroppo di buone intenzioni è lastricato l’inferno.

Siamo ciò che decidiamo di essere, nel senso che la promessa (per cui giochiamo l’esistenza) e il perdono (con cui ridefiniamo l’ingiustizia subìta) configurano in modo originale – come ricordava la Arendt di Vita activa – la struttura personale che ci connota: agire non è fare tecnicamente qualcosa, ma opporsi volutamente al male, rifiutando la violenza dentro e fuori di noi. In occasione dell’attacco alle torri gemelle, Butler (che è anche un’ottima conferenziera) difese la legittimità della paura per la nostra vulnerabilità di esseri umani (invece che coprirla con un immediato, illusorio acting out contro-violento e militaristico), i cui corpi non sono mai solo proprietà dei singoli, poiché intenzionano spontaneamente l’altro e gli altri, al di là dei loro presunti “confini”.

Judith Butler

Si comprende pertanto la contestazione da parte di Butler di quel femminismo, che intendeva definire astoricamente la qualità identitaria specifica della donna, madre, gestante, partner, nutrice, sposa o single, soggetto di accudimento, poiché così si rischia di ribaltare (mimandolo) lo stesso dualismo proposto dal maschilismo, spartendo paritariamente il desiderio e il potere in due realtà contigue di segno opposto e attrattive l’una dell’altra sul modello di magneti ricombinanti.

Non esistono peraltro prove che le donne facciano tutte la medesima esperienza della propria corporeità sessuata e assegnino la stessa importanza alla gestazione e insomma vivano una sovrapponibile, riproducibile identità di genere. Infine la “celebrazione” del secondo genere rischia di penalizzare soggetti transessuali o intersessuali che cercano la loro “ipseità” per vie diverse da quelle (violente nei loro confronti) storicamente perseguite.

Al di là delle controversie sulle tesi di Butler e Wittig, ci sembrano interessanti, per concludere, le considerazioni di Redaelli sul ruolo del lavoro linguistico-filosofico nel costruire il mondo. La genesi arcaica della parola magica indicava un potere trasformativo del segno, che non forniva semplici informazioni (memorizzabili in formule dalla scrittura), ma suggellava l’incontro tra parlanti e ne induceva la trasformazione nel rito sacro.

Le parole dell’amore, diremmo noi, conservano questo valore “sacramentale” di segni efficaci di una potenza vitale da cui l’esserci umano dipende. Non si tratta necessariamente, come conclude il volume di Redaelli, di una performatività anonima e impersonale che sarebbe l’accadere stesso della vita, ma del principio di ogni speranza, di una trascendenza che le cifre leggono attraverso icone imperfette, rinvianti a una Cura generativa, nemica della morte, del male, del dispotismo tra i generi e le generazioni.

- Paolo Marino Cattorini, counselor filosofico e bioeticista clinico; former Univ. Professor and former member, Comitato nazionale per la Bioetica.

Com’era quella faccenda dei piccoli e dei sapienti?

E quell’altra del si si no no?

Quante parole servono per dire che siamo femmine e maschi e che per far nascere i bambini ci vogliono un maschio e una femmina?

Per dire che i bambini non si possono vendere quante frasi?

Sono concetti semplici.

Banali direi.

Come sono banale io che penso che la realtà abbia importanza.

Come è banale dire che i pregiudizi sulle persone omosessuali (“peccatrici”, “pervertite”, “malate”, ecc.) sono duri a morire. Se il pensiero di Butler fosse incompatibile con la dottrina cattolica allora è sicuro che c’è qualcosa che non va nella dottrina cattolica. Ci puoi scommettere.

Finalmente su questo sito un contributo involontariamente rivelatore della profonda alterità (incompatibilità) delle filosofie genderiste con lo statuto antropologico del cattolicesimo.

La millenaria riflessione cristiana è completamente obliterata dietro anglicismi e venti di dottrina che riducono la dimensione fisica sessuale ad un “flatus vocis”. Le tecniche retoriche sono le solite: elevare singoli casi limite a casi tipo da usare per riscuotere il consenso. Invece la realtà è che – ad esempio – dietro sporadicissimi casi di gestazione altruistica per altri si cela un infinito arcipelago di utero in affitto in cui bimbi e madri sono pure è semplici merci a disposizione di ricche coppie occidentali (etero o omo che siano). Il risultato finale del ponderoso articolo è che dovremmo sostituire il Cristo o S. Paolo con i maestri del sospetto 2.0 (Foucault, Butler ecc.).

Beh, anche no, grazie.

Ma non ci si rende conto che l’obliterazione della dimensione fisica e naturale della sessualità è prodromica alla assoluta fungibilizzazione degli individui, dei loro rapporti e dei loro consumi? Non si comprende che queste filosofie non hanno altro scopo che quello di giustificare ogni arbitrio nei comportamenti individuali e nei desideri più prometeici? Alla ricerca disperata e rocambolesca di un’irraggiungibile felicità tutta orizzontale? L’umanità o la transumanità che tali filosofie preconizzano è un orribile regno in cui la tecnocrazia – già stravincente nel campo relazionale (social & Co.) – si approprierà del potere definitivo, quello di fare le persone: il potere procreativo.

Lo Spirito ci illumini…

Fatico a capire il commento più nebuloso dell’articolo che vorrebbe commentare. In effetti che lo spirito ci illumini…

È una fatica buona. Senz’altro lo Spirito la aiuterà.

Veramente nell’articolo c’è scritto chiaramente che “Nell’edificazione del gender infatti la base biologico-sessuale, con i suoi tratti materici e “naturali”, conta eccome”. È chiaro che non c’è nessuna “obliterazione della dimensione fisica e naturale della sessualità”: questa della obliterazione è una lettura superficiale della teoria del genere, e l’articolo lo fa capire molto bene.

La frase riportata – avulsa dal suo contesto – è una semplice petizione di principio. Un rigo dopo già si legge che anche “il gender fa il sesso”. In definitiva Butler parte dalla base biologico-sessuale (e come potrebbe non farlo?) per poi annegarla (obliterandola) nel concetto di gender. Ovviamente la antica dicotomia natura-cultura è poco funzionale ai suoi scopi e quindi la ripudia.

La frase non è una petizione di principio: è una descrizione compendiaria di un punto di vista sul genere che non nega la sua dimensione naturale.

E subito aggiunge: “la natura non è separabile dalla cultura”.

Il punto di vista di Butler può anche essere criticato, ma mi sembra che l’articolo lo riprenda in modo molto intelligente.

Infatti nel mio commento non critico l’articolo che, anzi, ritengo utile e rivelatore. Piuttosto critico Butler con ascendenti, discendenti e suoi sdoganatori cattolici.

Gli anglicismi sono utilizzati solo ed esclusivamente dall’autore di questo articolo, non sono minimamente presenti nè nei libri di Judith Butler (nella traduzione italiana ci sono solo parole italiane) nè nel citato libro (di autore italiano) su Judith Butler (dove non compare alcun anglicismo). Ognuno si prenda le sue responsabilità. Non si venga dunque a dire che la riflessione è “obliterata dietro anglicismi”. A me il discorso (alla fonte) pare molto chiaro e di buon senso.