Apre la 7ª edizione del Festival della dottrina sociale della Chiesa che si tiene a Verona dal 23 al 26 novembre con un intervento “Di fronte al cambiamento: una prospettiva per l’Asia”, un tema che il card. Luis Antonio Gokim Tagle declina da anni in prima persona, sia come arcivescovo di Manila sia in qualità di presidente di Caritas Internationalis.

A 60 anni compiuti a giugno, Tagle, per il suo stile pastorale e la sintonia con papa Bergoglio, rappresenta il volto di oggi della Chiesa d’Asia, in grado di dar voce agli esclusi e agli scartati dell’intero pianeta e chiedere per loro giustizia e dignità. Come presidente Caritas sponsorizza il progetto “Share the Journey – Condividiamo il viaggio”, l’iniziativa lanciata quest’anno da Francesco per promuovere l’accoglienza dei migranti e dei rifugiati attraverso la condivisione delle loro esperienze (alla presentazione in Vaticano il cardinale, tra l’altro, si era espresso decisamente a favore della proposta di legge sullo jus soli in discussione nel parlamento italiano).

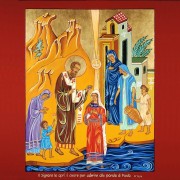

L’Editrice Missionaria, che, prima in Italia, aveva fatto conoscere i suoi scritti con il libro Gente di Pasqua nel 2013 – cui ne erano seguiti altri tra i quali lo scorso anno I migranti sono miei fratelli – esce ora in libreria con Il rischio della speranza. Come raccontare Dio ai nostri giorni. Un testo che, attraverso una serie di riflessioni e di discorsi pronunciati in varie sedi, idealmente sembra riprendere il filo del discorso iniziato 4 anni fa: il mistero pasquale non può essere fatto a pezzi, occorre pensare globalmente al triduo perché, mentre Gesù scende tra i morti, già irrompe la vita nuova.

Riempire di significato il mistero del Risorto

«La Pasqua è eterna. Non invecchia mai». Il problema è “come” abbracciare realmente il mistero della risurrezione. Per i discepoli di Emmaus ha significato passare dallo scoraggiamento all’ardore missionario, per Maria di Magdala un incontro che cambia la vita, per Pietro l’inizio di una missione, ma per noi gente comune che significa il Risorto?

In genere si tratta di esperienze personali – incontri, gesti, parole, avvenimenti – che solo nel silenzio trovano la loro spiegazione, la loro collocazione nel mosaico della vita, in ogni caso, commenta Tagle, «grazia su grazia». «In questo cammino – attraverso l’ordinarietà della vita, della colazione a tavola, di Maria, di Pietro, dei discepoli di Emmaus e di tutti noi – una cosa sola importa: che, quando il Signore risorto appare, noi tutti possiamo vederlo».

Il testo si snoda come un racconto in prima persona, nello stile del pensiero asiatico, dove le esperienze di altri s’intrecciano con quelle dell’autore – giovane prete impacciato, vescovo alle prime armi, consigliere spirituale empatico –, ma c’è un filo rosso che lega questi frammenti di vita: il riconoscimento di una presenza viva che guida il cammino. E c’è uno sfondo che si allarga a dismisura fino ad incarnare ogni situazione di povertà sì, ma senza mai diminuire in dignità: è il cuore pulsante del continente asiatico, con tutta la sua carica di «aspirazioni profonde, sete, fame, sogni, valori, storia, patrimonio culturale», non la meta turistica di costosi viaggi borghesi, come scrive il pastore filippino, missionario anche a casa sua. Perché profondamente convinto che «Gesù ci mette in condizione di proclamare il regno di Dio nella maniera adeguata all’esperienza di ciascuno, penetrare in tutte le aree della vita umana e, nello stesso tempo, mettere a nudo i falsi dei e i falsi sovrani ai quali abbiamo permesso di dominare le nostre vite».

«Esistono molti modi per parlare di Dio»

Che altro non è che la genesi della missione cristiana: non il Dio di cui ho letto nei libri o di cui ho sentito parlare da altri, bensì il Dio visto, toccato, incarnato nel volto del prossimo, mio fratello. E l’incarnazione autentica e genuina – secondo Tagle – si compie solo attraverso una Chiesa di martiri, spesso nel nascondimento delle catacombe, una Chiesa senza privilegi: come non riconoscere in questo l’espressione di papa Francesco «una Chiesa povera per i poveri»?

In quest’ottica il missionario diventa l’incarnazione stessa della missione perché la missione non rappresenta più un lavoro da svolgere, in quanto la missione e il missionario si fondono e diventano una cosa sola: non si può fermare l’annuncio.

Ma esiste una condizione necessaria da non sottovalutare: la persona dell’evangelizzatore. Esistono preti o laici che conoscono a menadito i contenuti di fede, quasi enciclopedie ambulanti di citazioni, parlano molte lingue e sono esperti di strategie pastorali (e Tagle pensa soprattutto alla formazione nei seminari), ma che poi sono carenti in umanità. Non si annuncia con parole e tecniche sofistiche, ma solo quando si è fatta propria la Parola e si è immersi nella vita delle persone, perché Dio parla alla situazione di ciascuno e «la Chiesa evangelizzatrice abbraccia tutti».

E il missionario evangelizzatore cammina con la gente, è perennemente in uno stato “sin-odale”, mentre una certa cultura ha finito per porlo un gradino sopra gli altri e, se appare troppo normale, sembra stia violando una regola. Non riusciamo ancora a quantificare l’enorme bisogno di formazione alla solidarietà, all’empatia con la gente, alla comprensione della stanchezza che le persone provano. Non si può vivere in un mondo che esiste solo nella propria mente: occorre «comprendere la confusione altrui perché anche noi ci confondiamo, comprendere la sofferenza altrui perché anche noi soffriamo, sviluppare la compassione piuttosto che un atteggiamento giudicante», che ha sempre l’ultima parola e non accetta critiche.

Nella formazione dell’evangelizzatore ciò che manca, secondo Tagle – dottorato in teologia alla Catholic University of America di Washington e già membro della Commissione teologica internazionale – è la virtù dell’umiltà: «facciamo troppo presto a spiegare, spiegare, spiegare, senza prima ascoltare…». Spesso è il silenzio quello che aiuta le persone a fare esperienza di Cristo piuttosto che le nostre parole o spiegazioni. Forse dovremmo rivedere anche il nostro concetto di teologia che «non è parlare di Dio. È anche dossologia. È realtà mistica. È comprensione. È contemplazione. È partecipazione in Dio».

In passato, a dire Dio erano i professori, maschi, dei seminari, poi è stata la volta di docenti universitari, uomini e donne, ma oggi ci sono nuove voci che osano dire Dio a partire dai loro mondi, dalle loro esperienze e particolari sensibilità. Nel passato si faceva teologia con la filosofia, oggi l’approccio è interdisciplinare: dobbiamo dire Dio in modo da coinvolgere le realtà sociali, economiche, politiche e culturali della vita dei popoli.

In definitiva «il nostro modo di dire Dio non è l’unico»: occorre mettersi umilmente in ascolto di ciò che dicono altri, imparare da chi è spinto ai limiti del paradosso del parlare di Dio e a volte non riesce neppure ad esprimersi, ma Dio è ugualmente vicino a lui e non lo dimentica mai.

Dobbiamo allora accettare «il rischio della speranza», convinti che «nessuna condizione umana è estranea a Dio».

Luis Antonio Gokim Tagle, Il rischio della speranza. Come raccontare Dio ai nostri giorni, EMI, Bologna 2017, pp. 160, € 15,00.