Nel quadro della collaborazione fra SettimanaNews e Feinschwarz, pubblichiamo un contributo di Rainer Bucher sulla teologia pastorale come sapere culturale del popolo di Dio (originale tedesco qui). R. Bucher è professore di teologia pastorale presso la Facoltà teologica cattolica dell’Università di Graz.

La teologia pastorale è stata fin dagli inizia un sapere e una disciplina della crisi.[1] Nei tempi di crisi della Chiesa cattolica essa ha anche sempre raggiunto la versione migliore di sé. La crisi attuale, che quantomeno nell’Occidente europeo è forse anche veramente una crisi che minaccia l’esistenza della Chiesa stessa, rappresenta una sfida epocale per questa disciplina teologica.[2]

Perché, in definitiva, questa Chiesa – come popolo di Dio convocato da Dio – rappresenta il suo oggetto di ricerca. Ovviamente, quando la Chiesa istituita attraversa crisi manifeste questo tocca direttamente l’auto-comprensione della teologia pastorale stessa. La domanda è quindi cosa significhi tutto questo per la teologia pastorale oggi.

Vaticano II: una nuova concezione della pastorale

Una rivoluzione operata dal Vaticano II è notoriamente quella della sua nuova concezione di pastorale. Con quest’ultima non si intende più il ministero salvifico esercitato dal prete nei confronti del laico, ma il servizio e ministero complessivo della Chiesa verso il mondo nella sua interezza.

In tal modo, la pastorale diventa un’impresa rischiosa. Essa può rappresentare la promessa e il messaggio di Dio in parole e opere, ma può anche diventarne la brutale negazione – fino a essere la morte di Dio nell’agire della sua Chiesa.

La pastorale è un luogo dell’abbassamento e spogliamento di Dio nelle mani di coloro che si riferiscono a lui; e, allo stesso tempo, un luogo in cui Dio è irreversibilmente consegnato alla sua rivendicazione attraverso il suo popolo.

La teologia pastorale post-conciliare è teologia pratica basata su questo concetto di pastorale, che ha un ché di inaudito ed è provocante per la disciplina scientifica. Infatti, sulla base di questa nuova concezione la teologia pastorale non può più semplicemente connettersi alle logiche funzionali di uno dei suoi tre classici sistemi di riferimento: la Chiesa, il sapere o la società e, così ai suoi inizi, lo stato.

Nell’intreccio delle istanze referenziali

A questo rimando «unilaterale» la teologia pastorale nella sua storia è ricorsa sempre di nuovo, quantomeno per avere un fondamento solido in vista della configurazione delle altre due relazioni, oppure semplicemente perché non poteva fare altrimenti.

La concezione di pastorale del Vaticano II significa per la teologia pastorale che essa deve rapportarsi contemporaneamente a tutte e tre le istanze referenziali: la Chiesa, il sapere e la cultura, da un lato, e che deve andare oltre di esse, dall’altro.

In primo luogo, la teologia pastorale non può semplicemente assumere in maniera acritica le offerte di identità che vengono messe a disposizione da queste tre istanze referenziali. Questo non solo perché essa deve mantenere l’equilibrio anche con entrambi gli altri due poli, ma anche in ragione della costituzione pastorale auto-relativizzante della Chiesa: infatti, la pastorale non è qui per la Chiesa, ma la Chiesa per la pastorale.

Davanti alle esigenze avanzate da una o da due delle istanze referenziali, la teologia pastorale non si può rifugiare nel seno della terza per trovarvi così un un porto sicuro. Perché agendo in tal modo essa diventerebbe o sociologia della religione, oi mero sapere funzionale ecclesiastico, oppure semplice scienza della cultura (e della società).

Ma la teologia pastorale non può neanche inventarsi una sorta di medio ideale fra le tre istanze referenziali in cui annidarsi. Alla lunga, questo la collocherebbe infatti in una posizione non creativa, senza possibilità di innovazione e improduttiva. Questo perché ché in tal modo la teologia pastorale finirebbe col non rifarsi realmente a nessuna delle tre istanze, mancando dunque quello che è il suo compito proprio.

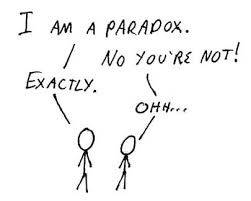

Teologia pastorale: una disciplina costitutivamente paradossale

Ne risulta una struttura costitutiva della disciplina che è paradossale sul piano del discorso e inquieta su quello istituzionale. Paradossale all’interno, perché la teologia pastorale sempre «è e non è».

Ne risulta una struttura costitutiva della disciplina che è paradossale sul piano del discorso e inquieta su quello istituzionale. Paradossale all’interno, perché la teologia pastorale sempre «è e non è».

Ossia, è un sapere ma non lo può essere in un modo immediato e scontato; poiché nella sua blindatura metodica davanti ai discorsi e alle pratiche non scientifiche nella Chiesa essa non sarebbe in grado di alcuna connessione reale con quei discorsi e quelle pratiche (così che il suo significato si darebbe solo nella pura immanenza della teologia, come accade chiaramente per altre discipline teologiche).

La teologia pastorale è parte della Chiesa ed è essa stessa una forma dell’agire ecclesiale, senza però esserne un prolungamento continuo scontato. Se così fosse, infatti, la teologia pastorale perderebbe quella competenza di osservazione di secondo e più alto grado che le è propria, e quindi non potrebbe sviluppare quella capacità di rilancio e rimessa in gioco critica della prassi ecclesiale che essa deve dispiegare nella Chiesa, per poter metterle a disposizione una conoscenza di alto profilo della percezione di sé rispetto alla prossimità e lontananza delle prassi ecclesiali stesse dallo scopo pastorale normativo della Chiesa.

La teologia pastorale è poi parte della sua società e cultura, ma anche rispetto a queste referenze non può semplicemente esserne una continuazione scontata. Non lo può essere perché rischierebbe di ricadere nella posizione in cui si trovava nella prima metà del XX secolo, quando ha finito con l’essere una forma discorsiva di legittimazione delle forme di dominazione coeve.

All’altezza della tentazione

Portando al massimo il paradosso, e la posizione scomoda della disciplina, la teologia pastorale sa benissimo che non potrà mai completamente sottrarsi ai pericoli che si annidano acquattati presso di lei.

L’università, lo stato/società/cultura e la Chiesa sono le tentazioni necessarie della teologia pratica: essa non si può sottrarre al confronto con queste potenze, però non deve neanche cadere in loro ostaggio.

La teologia pratica trova il proprio luogo al di là delle sicurezze che vengono offerte da quelle potenze. Solo a questo punto la teologia pastorale si trova a essere laddove è già il popolo di Dio (e là dove forse il cristianesimo, nella sua interiorità religiosa, è sempre già stato).

Oggi viviamo in tempi nuovi ed «eccezionali». Si tratta di tempi così inediti che non li abbiamo ancora capiti; e ci sono avvisaglie che ci dicono che gli sviluppi in ambito culturale, tecnologico, mediale e politico sono così imprevedibili, interagendo tra di loro in maniera non pianificabile, da produrre eventi del tutto inaspettati che, di fatto, trasformano l’intero quadro (la globalizzazione mediale ed economica, la digitalizzazione o lo sradicamento del religioso dalla sua intersezione con il culturale).

Un sapere sereno nell’incertezza dei tempi

In queste condizioni, la pressione delle questioni problematiche a livello sociale, ma anche a quello interno ecclesiale, sale vertiginosamente. Si deve però rimanere tranquilli ed eseguire i propri compiti. Cosa che può realizzarsi nei modi più diversi.

Non dobbiamo dimenticare, che abbiano discipline come la consulenza politica applicata, le scienze politiche empiriche e le riflessioni di filosofia politica fondamentale. A nessuno verrebbe in mente di far giocare l’una contro le altre.

Non dobbiamo dimenticare, che abbiano discipline come la consulenza politica applicata, le scienze politiche empiriche e le riflessioni di filosofia politica fondamentale. A nessuno verrebbe in mente di far giocare l’una contro le altre.

Lo stesso dovremmo fare anche nella teologia (pastorale). Da ultimo, la teologia non può salvare la Chiesa. Il discorso scientifico nell’ambito delle pratiche sociali (ad esempio per ciò che concerne le identità politiche magisteriali) è semplicemente troppo debole per poter riuscire in ciò. I nostri colleghi e colleghe moralisti lo sanno fin troppo bene.

Forse, la teologia pastorale potrebbe comprendersi come «sapere culturale del popolo di Dio». «Sapere culturale» indicherebbe il carattere di osservazione e proposta della teologia pastorale; «del popolo di Dio» (nel suo doppio di genitivo soggettivo e oggettivo) indicherebbe invece il suo carattere di prassi solidale di questo popolo di Dio che, in questa dimensione del sapere che è la teologia pastorale, guarda a se stesso per ciò che concerne la realizzazione del proprio compito.

D’altro lato, questo medesimo popolo di Dio vuole anche continuare a scrivere la storia innovativa della scoperta della parola di Gesù intorno al suo Dio.

[1] Cf. R. Bucher, Wer braucht Pastoraltheologie wozu? Zu den aktuellen Konstitutionsbedingungen eines Krisenfaches, in Id. (ed.), Theologie in den Kontrasten der Zukunft, Graz 2001, 181-197.

[2] Cf. R. Bucher (ed.), Die Provokation der Krise, Würzburg 20052.

“Il regno di Dio non viene in modo da attirare l’attenzione, e nessuno dirà: «Eccolo qui», oppure: «Eccolo là». Perché, ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi!” (Lc 17, 20-21).

Qualche decennio addietro nella comunione (e così sempre cerco di vivere) osservavo nella Chiesa un certo possibile astrattismo, poi notai forse un qualche spiritualismo. Ora vedo l’eventuale rischio di un pragmatismo dell’incontro. Si può finire per sorreggere un sistema che si sta svuotando da solo svuotando drammaticamente anche il paese. E nonostante ciò magari non avere la consapevolezza, magari il coraggio, per andare sia pure nei tempi e nei modi adeguati a toccare il punto fondamentale della libera scelta della formazione nella vissuta identità ricercata e certo anche nello scambio con le altre.

L’incontro da solo omologa, spegne, fa comodo al pensiero unico alla fine consumista che ha devastato il paese. Un sistema che riesce a imporsi anche quando messo in minoranza alle elezioni. E poi persino accusa come immatura la ribellione della gente, certo per le cause succitate talora istintiva ed usata da nuove oligarchie. Non si sviluppa adeguatamente l’obiezione di coscienza ma la si esalta o la si perseguita semplicemente secondo la mente dell’apparato.

Quasi sembra chiudersi il cerchio delle oscillazioni tra limiti diversi: spiritualismo, moralismo, poco incarnato; razionalismo identitario, ideologico; vivere variamente pragmatico. E ciò può aiutare. Perché non cercare umilmente il dialogo, il buono gli uni degli altri? Ma se si vuole imporre le proprie vedute si teme la ricerca sincera del vero con l’aiuto di tutti, non secondo formali, anche teleguidati, ruoli, competenze. Chiudendosi in vacui schematismi culturali. Persino quando nei proclami si caldeggia la sinodalità. Che può divenire solo una nuova parola d’ordine.

Fino a che punto è giusto preoccuparsi di chi non dialoga per costruire ma per distruggere l’altro e dominare? Occorre imparare, aiutarsi, a gestire con equilibrio questi problemi.

Altrimenti con essi si spegne anche la vita, la partecipazione, la profezia. Le cordate, il potere, possono rischiare di imperversare, con il rischio, già sperimentato, del decadimento. La gente, che riconosce con gioia l’amore che la comprende nei suoi bisogni, l’aiuta a crescere con semplicità, gradualità, viene svuotata, isolata, allontanata. La solitudine si diffonde. La società corre verso un possibile vario crollo senza che nessuno trovi il modo di rallentare, di cambiare direzione…

Scoprire i doni degli altri, i propri limiti, entrare in un sincero cammino con ciascuno, cogliere il bene ovunque sia, in ogni caso aspetti che potrebbero far riflettere invece che giudicare. Dunque cercare la crescita, considerare le possibili difficoltà, senza condannare le persone. Imparare così a vivere le differenze, le divergenze, con una nuova, gradualmente diffusa, accoglienza di fondo. Abbiamo tutti bisogno di una sempre nuova maturazione. Non solo spiritualistica, non solo intellettualistica, non solo pragmatistica ma umana, personalissima e condivisa, del cuore. Non vuote parole d’ordine, fasulle ricerche del vero, formalisticamente prestrutturate, preorientate, appannaggio dei soli apparati di turno.

Sono domande per un dialogo, pronto a correggere il tiro, assetato del manifestarsi di Dio e in lui dell’uomo. Di Gesù.