Come noto i popoli di pelle bianca, abitanti l’Europa, hanno invaso e colonizzato tutte le terre del pianeta, compiendo grandi delitti contro gli abitanti dei territori colonizzati e sfruttati. È un dato di fatto storico che da europei facciamo fatica ad ammettere e a trattare, tutt’oggi.

Uno degli interrogativi più complessi che ha appassionato scienziati e opinione pubblica nel tempo, ha riguardato i “primitivi” e la loro appartenenza o meno alla specie umana. Per questo, credo valga la pena riproporre il caso dei cosiddetti zoo umani, rintracciato tra le pieghe più oscure della civiltà occidentale. Le vicende e le idee di cui dirò si sono inoltrate abbondantemente sino a metà del secolo scorso.

L’esibizione dell’esotico

A partire dall’epoca delle grandi esplorazioni, i pigmei – popoli di cacciatori e raccoglitori, veri signori della foresta equatoriale – hanno suscitato l’interesse degli antropologi, tanto da portare alla discussione della loro classificazione tra le scimmie ovvero tra gli umani propriamente detti, quale anello di congiunzione ancora mancante nella dimostrazione della verità della teoria evoluzionista.

Al riguardo cito il medico Giorgio Rota Giovanni Miani che nel 1873 portò in Italia due pigmei di nome Tebo e Charellah – solo dopo che ebbero imparato a leggere e scrivere sono stati riconosciuti quali esseri umani.

In Europa e Nord America, nel corso della seconda metà del XIX e agli inizi del XX secolo in particolare, hanno avuto grande successo le esibizioni di persone trasferite dall’Africa, dal Sud e dal Nord America, dall’Oceania, dalle popolazioni Sami e dagli Esquimesi, in zoo umani o freak shows: centri di esibizione di mostri della natura ovvero “esposizioni etnologiche” nelle Fiere e negli spettacoli di piazza. Si pensi al Circo Barnum[1].

Tali “zoo” hanno dato l’opportunità:

- alle classi dirigenti europee e nord-americane di dimostrare dal vivo la natura selvaggia dei “popoli inferiori”, a legittimazione delle imprese coloniali presentate come occasione di “civilizzazione” dei “primitivi”;

- agli antropologi di condurre osservazioni in diretta senza affrontare i rischi di viaggi pericolosi;

- al pubblico di soddisfare la curiosità e di confermare il privilegio della superiorità della propria appartenenza “razziale”.

In 60 anni, a partire dal 1874, centinaia di migliaia di europei e americani “bianchi caucasici” hanno potuto così osservare di persona i “selvaggi” seminudi o vestiti secondo i propri costumi, costretti a esibirsi in combattimenti, a danzare, cantare, mimare scene di caccia. Alla morte, spesso di stenti e di malattie oltre che per maltrattamenti fisici, i corpi di queste persone considerate “primitive” sono stati spesso sezionati, studiati, analizzati. Molti dei corpi sono tuttora conservati nelle teche dei musei etnografici europei e nord-americani.

Saartjie Baartman

Vicenda paradigmatica è quella di Saartjie Baartman (1789-1815), donna di etnia Xhosa, che fu portata in Europa per essere esibita come fenomeno nei baracconi dello spettacolo: fu oggetto di innumerevoli esposizioni al Jardin du Roi e visitata da eminenti naturalisti francesi, fra cui Georges e Frédéric Cuvier che dissero di lei: “è abbastanza servizievole da spogliarsi e permettere di ritrarla nuda”.

Ancora nel 1941, in Italia, Mario Francesco Canella nel suo Principi di psicologia razziale, parlava del cervello di Saartjie Baartman nei seguenti termini: “Famoso è il cervello della Venere ottentotta (…) per la povertà e semplicità dei suoi giri e dei solchi, cervello che, a prima vista, potrebbe essere scambiato per quello di un antropoide”.[2]

Il suo scheletro, i suoi genitali e il suo cervello sono rimasti esposti in mostra al Musée de l’Homme di Parigi fino al 1974, allorché sono stati rimossi per essere conservati in un luogo fuori dalla vista del pubblico. Nelson Mandela, dopo la vittoria delle elezioni del Sudafrica nel 1994, ne ha riabilitato e onorato la memoria chiedendo alla Francia la restituzione dei suoi resti: così Saartjie Baartman è divenuta un’icona del nuovo Sudafrica. La sua vita è stata riproposta nel film Venere nera del regista tunisino Kechiche, presentato al Festival di Venezia nel 2010.

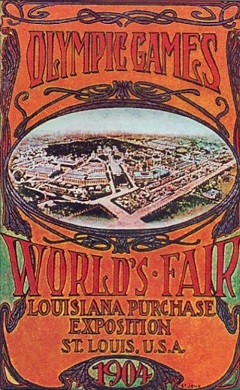

EXPO 1904

Altra a dir poco drammatica vicenda umana è quella narrata da Ngimbi Kalumvueziko, economista congolese, specialista e studioso di relazioni internazionali, che nel 2018 ha riedito nella collana Etudes Africaines della casa editrice L’Harmattan di Parigi il suo Le Pygmée congolais exposé dans un zoo américain – sur le traces d’Ota Benga.

Ota Benga, maschio pigmeo Mbuti della provincia del Kasai, attuale Repubblica Democratica del Congo, alto 1 metro e 25, a 23 anni è stato una delle maggiori attrazioni dell’EXPO di St. Louis del 1904. Ha fatto parte di un gruppo di cinque pigmei portati in quell’anno negli Stati Uniti da Samuel Phillips Verner, un missionario evangelico che operava come agente della Compagnia per L’Esposizione Universale di St. Louis. Verner lo aveva riscattato dalla schiavitù e Ota gli era perciò rimasto riconoscente, seguendolo negli Stati Uniti.

Quella di St. Louis fu una Esposizione Universale enorme, con 62 paesi espositori e 29 milioni di visitatori, per molto tempo ricordata. Verner raggiunse St. Louis con Ota e gli altri quattro pigmei nel giugno 1904 a Esposizione già iniziata, suscitando da subito un grande interesse.

Ota Benga aveva denti limati a punta, un attributo di bellezza nella sua tribù: ciò venne comunemente interpretato dagli spettatori americani quale prova del suo “cannibalismo”. I cinque dovevano esibirsi al pubblico in canti accompagnati dai loro strumenti e dovevano arrampicarsi sugli alberi per ricevere cibo e monetine.

I pigmei erano affiancati nelle esibizioni agli uomini giganti della Patagonia, agli Ainu giapponesi, agli Zulu, agli Esquimesi e agli Igorot delle Filippine, quindi messi tutti a disposizione di antropologi, biologi e medici per le loro ricerche. Fra le osservazioni scientifiche condotte, la letteratura riporta la valutazione dei tempi di reazione al dolore da parte dei “primitivi” e la comparazione tra l’intelligenza dei “primitivi” e quella dei bianchi caucasici mentalmente ritardati.

Conclusa l’Expo, agli inizi del 1905, i pigmei, riaccompagnati da Verner, rientrarono in Africa, dopo aver fatto scalo a La Habana. Verner, seguito da Ota Benga che gli fungeva da interprete, percorse tutta la regione fino alla frontiera con l’Angola, comprando avorio e tutto quello che poteva interessare ai Musei americani per le loro raccolte.

Conclusa l’Expo, agli inizi del 1905, i pigmei, riaccompagnati da Verner, rientrarono in Africa, dopo aver fatto scalo a La Habana. Verner, seguito da Ota Benga che gli fungeva da interprete, percorse tutta la regione fino alla frontiera con l’Angola, comprando avorio e tutto quello che poteva interessare ai Musei americani per le loro raccolte.

Senza luogo

Ota si sposò in Africa, ma la moglie presto morì morsa da un serpente velenoso. L’evento fu interpretato dagli abitanti del villaggio quale segno di stregoneria negativa da attribuirsi allo stesso Ota. Perciò, in grande disagio, dovette lasciare la sua gente. Fu riportato da Verner negli Stati Uniti. Sbarcò a New York agli inizi dell’agosto 1906. Verner non sapeva cosa fare: lo portò al Museo di storia naturale della città, un grande spazio dove Ota poteva circolare liberamente, ma non poteva uscirne, né farsi vedere dai visitatori.

Non reggendo a lungo la situazione, cominciò a manifestare comportamenti aggressivi che indussero il direttore del Museo ad inviarlo al Bronx Zoological Gardens, dove il direttore William Temple Hornaday lo pose in una gabbia comunicante con quelle delle scimmie in maniera da favorire i contatti e la confidenza in particolare con Dohong, un orango indonesiano.

A Ota Benga fu fatto indossare un costume di lino bianco, ma mai le scarpe. Ota e Dohong divennero presto una attrazione di grande successo del giardino zoologico.

La condizione di Ota giunse a suscitare le proteste della Comunità afroamericana, perciò Hornaday a un certo punto decise di liberarsene, inviandolo nel settembre del 1906 all’Orfanatrofio per bambini neri di New York diretto da James Gordon. Qui ricevette istruzione e il battesimo cristiano, ma finì coll’esserne allontanato a causa della manifestazione dei suoi impulsi sessuali.

L’impossibile integrazione

Ota, evidentemente, non accettava di continuare ad essere trattato come un bambino. Di trasferimento in trasferimento, da un orfanatrofio per neri a un altro orfanatrofio per neri, finì nel 1910 ospite del Seminario battista della Comunità nera di Lynchburgh (Virginia) dove prese a vestire all’occidentale. Il Seminario, presieduto dal dr. Gregory Hayes era nato per la formazione tecnologica, industriale e religiosa, ma era anche un centro del movimento panafricano e vi operava la poetessa Anne Spencer, prima donna nera le cui opere sono state pubblicate nelle antologie della poesia americana.

Ma Ota Benga non riuscì mai ad integrarsi nella società americana. Sognò ancora di tornare al suo villaggio in Kasai, cosa ormai impossibile perché era iniziata la Prima guerra mondiale. Disperato, si tolse la vita il 20 marzo 1916. Il suo corpo fu interrato nel Cimitero pubblico della città, poi disattivato nel 1925. I suoi resti sono stati di nuovo sepolti nel cimitero di White Rock a Lynchburg.

Il 16 aprile 2010 il Municipio gli ha dedicato una targa ricordo nel perimetro della Virginia University di Lynchburg.

[1] Phineas Taylor Barnum (1810-1891) fu imprenditore di spettacoli popolari con l’esibizione di esseri il più possibile strani, rari, anche “anormali”, tali da suscitare la curiosità del pubblico in tutto il “mondo civile”.

[2] Nel corso dell’Ottocento, gli ottentotti occuparono una posizione infima nella scala delle razze umane stilata dagli antropologi europei. Cesare Lombroso (1835-1909), il grande medico, psichiatra e criminologo positivista italiano, ne parlava nel 1865 nei seguenti termini: “L’ottentotto forma una varietà ancor più singolare della razza umana: l’ottentotto è, si può dire, l’ornitorinco dell’umanità perché riunisce insieme le forme più disparate delle razze negre e gialle ad alcune sue proprie, le quali egli ha comuni con pochi animali che brulicano vicino a lui. […] Se si volesse ancora fare una specie sola dell’ottentotto e del bianco converrebbe allora comprendere in una sola specie pur anche il lupo ed il cane, l’asino e il cavallo, il capro e la pecora” (L’uomo bianco e l’uomo di colore, a cura di Lucia Rodler, Bologna, Archetipo libri, 2012).