Mi sono chiesto se ci sia un nesso tra il tema sul quale si è riflettuto la scorsa domenica e quello che ci è presentato oggi. Mettendo al centro il modo con cui ci relazioniamo agli altri, apparentemente sembra ci sia una contraddizione tra un modo di rapportarsi al prossimo senza mirare a “possedere” le persone, e quello che ci viene richiesto oggi di essere nei loro confronti una «sentinella», secondo la bella immagine usata dal profeta Ezechiele. Verrebbe abbastanza naturale chiedersi se il rapporto che si instaura tra noi debba essere guidato da una sovrana indifferenza, “oltre il possesso”, o se ci tocchi la funzione del controllore, che scruta, giudica e sentenzia. Messe così le cose, è ovvio che né l’uno né l’altro di questi due atteggiamenti sono corretti.

Il primo è sbagliato perché è frutto della cupidigia, che è la «radice di tutti i mali»; il secondo lo è perché è privo di quella carità, che è la «radice di tutte le virtù», come scrive Aelredo di Rievaulx nel suo Specchio della carità con la chiarezza cristallina dei contrasti netti: radix omnium malorum est cupiditas (1Tm 6,10), sicut e diverso radix omnium virtutum caritas (lib 2, 3; Specchio, Milano 1999, p. 190).

Qualcuno potrà storcere il naso davanti a quella che viene bollata come visione “dualistica” della realtà, che ci si presenta, soprattutto nel campo dei sentimenti, molto più complessa e confusa. I ramoscelli che nascono da queste due radici – lo sanno tutti – appaiono molto più variopinti e variegati, e del resto la grande tradizione della letteratura spirituale ci ripete più volte che la madre di tutte le virtù è il discernimento.

Ma è anche importante e decisivo saper ricondurre i ramoscelli alla loro radice, che a ben vedere ha due nomi: Satana (l’avversario) o diavolo (il divisore) da una parte, e Dio (il sommo bene) dall’altra. E davanti alle radici un solo atteggiamento è quello giusto: o il rifiuto, o l’accoglienza, “totale”. In questo Aelredo si presenta persino più severo dell’amico e maestro Bernardo: per lui «la radice (cattiva) va radicalmente estirpata» (radix ipsa evulsa radicitus), mentre Bernardo si accontenta di un po’ meno, e scrive «sia potata la cupidigia, affinché la virtù divenga più forte» (putetur cupiditas, ut virtus roboretur): Sul Cantico 58,10. In realtà, a ben guardare, la metafora rimane la medesima: si tratta di recidere qualcosa, semmai la differenza è nel metodo, dove la “potatura” esprime la gradualità, mentre lo “sradicamento” mira all’obiettivo da tenere sempre presente.

La sentinella

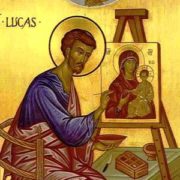

La prima lettura (Ez 33,1.7-9) mette a fuoco, sotto l’immagine della «sentinella», la funzione del profeta nella comunità, quella che in definitiva riguarda tutti i battezzati, che il sacramento rende, oltre che «sacerdoti e re», pure «profeti». Scrive Ezechiele: «Io ti ho posto a sentinella per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia».

Chi è posto a sentinella occupa un posto di osservazione alto e prominente che lo mette in grado di avvertire prima degli altri ciò che succede o sta per succedere. Per rimanere nel linguaggio “militare”, o agonistico, della fede, che in tempi ormai lontani era usato molto più di frequente nella liturgia, e che è tuttora valido, la sentinella è la prima ad annunciare una vittoria o una sconfitta, un traguardo raggiunto o una minaccia incombente.

Penso al marinaio sull’alto della coffa di un veliero, pronto a segnalare l’apparire di una terra o l’approssimarsi di pirati, o a chi nel lontano medioevo sorvegliava il mare dall’alto delle torri che ancora pullulano sulle nostre coste per annunciare il ritorno dei pescatori o l’avvicinarsi minaccioso dei nemici. Dire sentinella significa dunque vigilare, e, trasferendo la metafora nel linguaggio relativo alla comunità, significa sentirsi responsabili gli uni degli altri. Non è un sentimento né facile né comune. Ma dal giorno in cui Caino disse «Sono forse io il custode di mio fratello?» e fu per questo molto severamente ripreso (Gen 4,9), nessuno può più dire che gli altri non gli interessano. Ancora di più, in positivo, da quando Gesù si chinò a lavare i piedi dei suoi discepoli (Gv 13,4-5) nessuno può sottrarsi con leggerezza al debito che ha verso i fratelli, come ci ricorderà Paolo nella seconda lettura.

Nel brano di Ezechiele la vigilanza pare riguardare solo la correzione di chi sbaglia, un compito certamente importante, ma che va svolto non tanto con minacce quanto con discorsi persuasivi. Al malvagio si deve dire «Tu morirai», proclama Ezechiele. Ma è forse diverso dal dire a qualcuno che spreca i suoi soldi al gioco, o che vive da fannullone, o che cade vittima dall’alcol, della droga o di altre dipendenze: «Guarda che stai buttando via la tua vita»?

Misericordia, tenerezza, amore

Questo discorso ci porta direttamente al breve testo di san Paolo, ancora una volta tratto dalla Lettera ai Romani (13,8-10): «Fratelli non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore vicendevole perché chi ama l’altro ha adempiuto la Legge». Attenzione! Il non avere debiti è un ottimo traguardo, ma mi pare che, a volte, sia letto come segno di sovrano disinteresse: «non ho debiti con nessuno, sono a posto con tutti», e il discorso finisce lì. Il rischio di condurre a una fondamentale indifferenza per gli altri può essere addirittura aggravato dalla conclusione della lettura che recita: «La carità non fa alcun male al prossimo». Ma è sufficiente? Non proprio, perché Paolo aggiunge, non certo a caso: «Pienezza della Legge infatti è la carità». E quando si dice «carità» si apre un oceano immenso e vasto come è vasta e senza confini la carità di Dio, che è la sola veramente “piena”, e che per questo, e in quanto tale, costituisce un “pungolo” (Caritas Christi urget nos: 2Cor 5,14) continuo alla nostra disponibilità, alla nostra fantasia, al nostro spirito di servizio.

E cosa questo significhi trova una sintesi mirabile in una sola frase di Giuliana di Norwich, la mistica inglese del ’300 che incontrate spesso in queste righe: «La misericordia opera in quattro modi: custodisce, sopporta, ravviva, guarisce, e tutto questo è la tenerezza dell’amore» (Una rivelazione dell’amore, Milano 2015, c. 48, p. 235-36). Tre sostantivi che si rincorrono: misericordia, tenerezza, amore, e quattro verbi che rivelano la loro presenza: custodire, sopportare/supportare, ravvivare, guarire. A dire la straordinaria densità di questa essenziale grammatica dell’amore-carità si può leggere la riflessione che ne è stata ricavata in un agile libretto, L’acqua e la rosa, Milano 2005, pp. 17-39.

La correzione fraterna

Il brano di vangelo (Mt 18,15-20) è la parte conclusiva del «discorso alla comunità», uno dei capisaldi del primo evangelista. Il passo riguarda la correzione di chi commette uno sbaglio. Il punto di partenza è già di per sé interessante: non è chi commette l’errore che è invitato a scusarsi, come ci si aspetterebbe, ma chi è stato offeso colui al quale si chiede di trovare una riconciliazione. Il brano è ben noto, e celebre per la “gradualità” con cui vengono suggeriti i passi da fare per arrivare all’obiettivo.

Si comincia con un incontro tra i due, nella speranza che alcune parole scambiate con discrezione e intelligenza possano portare l’autore dell’offesa alla resipiscenza. Si noti che lo scopo non è la denuncia dell’errore, ma portare il fratello a rendersi conto dell’errore commesso: così lo si “guadagna”!

Un secondo tentativo include la presenza di «una o due persone», che, essendo “estranee” all’offesa, possono essere più obiettive nel valutare l’errore e la responsabilità di chi ha sbagliato.

C’è posto ancora per un terzo tentativo, estremo, che è quello di coinvolgere la «comunità», anche perché lo stesso errante si renda conto che con il suo modo di comportarsi ha offeso l’intera comunità e ne ha guastato l’atmosfera. Se non si rende conto neanche di questo, è evidente che lui stesso non si sente più parte di una comunità.

E il quarto tentativo, l’ultimo, consiste nel materializzare la situazione con il suo allontanamento.

La parola “scomunica” non gode di buona fama nell’uso corrente, e si sa che questa prassi è stata usata anche a sproposito, seguita da pentimenti arrivati, non di rado, con grave ritardo.

A evitare tali svarioni, storici e non, giova mettere l’accento sul finale del vangelo: «dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». L’aspetto qualificante non è che bastano due o tre per mettersi d’accordo, ma che quei due o tre, o più, siano uniti «nel nome di Gesù». La frase è troppo nota per non correre il rischio di essere intesa e usata come una gloriosa e scontata banalità.

Invito chi può a riprendere in mano il primo capitolo de La vita comune di D. Bonhoeffer (Brescia 1991), dove il principio che deve reggere l’atmosfera della comunità cristiana si può scoprire quando essa «delude», perché proprio allora è il caso di ricordare che ciò che ci unisce non è quello che ciascuno può fare per ciascun altro, ma quello che Cristo «ha già fatto» per ambedue (Vita comune, p. 21).

Questo è un criterio che deve attraversare tutte le relazioni all’interno di quello che resta pur sempre “un corpo”, nel quale anche le pene e i castighi, pur giusti, non devono mai ignorare il loro scopo risanatore e medicinale, sia nel caso di un rapporto tra uguali, sia nel caso di chi nella Chiesa esercita la funzione di autorità.

Se poi qualcuno desidera consigli concreti su come esercitare la “correzione fraterna”, anche o soprattutto entro un rapporto amicale, si vada a leggere L’amicizia spirituale di Aelredo di Rievaulx, Paoline, Milano 2004, 3, 104-110, pp. 201-204.