Un testo recente di tre teologhe denuncia l’utilizzo di un linguaggio sessista e antropocentrico, marginalizzando di fatto le donne, anche nella Chiesa.

Che nella Chiesa l’uso di un linguaggio sessista e androcentrico contribuisca a mantenere le donne in una situazione di sostanziale emarginazione, influenzandone financo lo sviluppo psicologico e misconoscendone le potenzialità è un dato di fatto incontestabile. Nel linguaggio magisteriale, liturgico, teologico, canonico, come là dove si prendono le decisioni, le donne non esistono o, se esistono, non contano (quasi) nulla.

L’utilizzo di un linguaggio inclusivo del femminile è il minimo che si possa fare per rispettare e valorizzare la dignità della donna. Non v’è chi non veda che, per escludere una persona, per emarginarla o per annullarne ai suoi stessi occhi l’esistenza, è sufficiente non nominarla. Ciò che non si nomina, infatti, non esiste, non viene pensato e, di conseguenza, non viene preso in considerazione.

Eppure, si deve, purtroppo, prendere atto che rivendicare un linguaggio sensibile al genere per rimediare al silenzio assordante fatto di mancanza di parole al femminile a volte suscita scalpore e provoca l’orticaria non solo a uomini ma anche a donne nella Chiesa.

Tre voci di donne

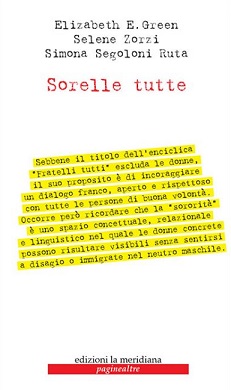

Invitare ad avere il coraggio (la parresia) o semplicemente il buon senso di dire la parola donna abbandonando l’idea che essa sia inclusa sempre nella parola uomo, di scrivere la parola sorella accanto a quella di fratello, di parlare conseguentemente non solo di fraternità ma anche di sororità, non solo di padre (e di affetto paterno) ma anche di madre (e di affetto materno), non solo di paternità spirituale ma anche di maternità spirituale, non solo di patristica ma anche di matristica è l’obiettivo del piccolo e succoso testo dal titolo Sorelle tutte pubblicato di recente dalle Edizioni La Meridiana di Molfetta (Bari).

In dialogo franco, aperto e rispettoso con l’enciclica Fratelli tutti di papa Francesco, esso contiene tre saggi di altrettante teologhe, socie del Coordinamento Teologhe Italiane, particolarmente attente alla problematica relativa alla presenza e al ruolo delle donne nelle Chiese: Elisabeth Green, pastora a Cagliari dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia; Selene Zorzi, docente di Patrologia e Storia della teologia all’Istituto Teologico Marchigiano di Ancona e insegnante di filosofia in un liceo di Verona; Simona Segoloni Ruta, docente stabile di Teologia sistematica all’Istituto Teologico di Assisi.

Tutte autrici di apprezzate e coinvolgenti pubblicazioni. Basti citare di Elisabeth Green Un percorso a spirale – Teologia femminista: l’ultimo decennio (Claudiana, Torino 2020); di Selene Zorzi Al di là del «genio femminile» – Donne e genere nella storia della teologia cristiana (Carocci Editore, Roma 2014); di Simona Segoloni Ruta Tutta colpa del Vangelo – Se i cristiani si scoprono femministi (Cittadella Editrice, Assisi 2015).

Nella prefazione Elvira Zaccagnino, direttrice delle Edizioni La Meridiana, fa rilevare che «il coraggio di dire fratelli tutti… ha senso pieno non se sottintendiamo anche le sorelle ma solo se cominciamo a scriverla la parola sorelle» (p. 7) e osserva che, nell’affiancare Sorelle tutte a Fratelli tutti, pronunciando entrambe queste parole, «c’è ricchezza e Vangelo» e non «un inganno o un incidente nella storia della Salvezza e nella vita della Chiesa» (p. 8).

I saggi di Elisabeth Green e di Selene Zorzi, inseriti all’interno della prima parte del volume dal titolo La Chiesa invisibile, evidenziano alcuni «non-detti» riscontrabili nell’enciclica Fratelli tutti (pagg. 11-70) e intendono dar voce alla componente femminile della Chiesa che, pur presente, risulta di fatto assente perché silenziata, sottaciuta, assorbita in quella maschile o funzionalizzata al potere maschile.

Nella seconda parte, dal titolo Una Chiesa ancora da vedere, Simona Segoloni Ruta, invece, offre un approfondimento dell’insegnamento della Fratelli tutti riflettendo, tramite esso, sui punti nevralgici di un’auspicabile riforma ecclesiale che sia coerente con le singole affermazioni o i principi enunciati dalla medesima enciclica (pagg. 73-137).

Nella Chiesa: le donne, lo scarto per eccellenza

Su tre “non-detti” riscontrabili nell’enciclica si sofferma Elisabeth Green: due piccoli e uno piuttosto grande.

Il primo piccolo “non-detto” consiste nel non aver citato, da parte di papa Francesco, l’appartenenza ecclesiale di Desmond Tutu (di confessione anglicana e capo della Chiesa nell’Africa del Sud) e di Martin Luther King (pastore battista del Progressive National Baptist Convention degli Stati Uniti) e l’essere hindu del Mahatma Gandhi: tre «fratelli non cattolici», il cui insegnamento ha motivato Francesco a riflettere sulla «fraternità universale» (FT n. 286) aprendosi al dialogo con tutte le persone di buona volontà (FT n. 6). Questo “non-detto” stride con due fondamentali regole del dialogo, che peraltro il papa delinea ai paragrafi nn. 203, 215 e 218: rispettare e riconoscere l’identità della persona con la quale si dialoga e valorizzare le differenze che sono una ricchezza e portano luce (p. 17).

Il secondo piccolo “non-detto” emerge dalla lettura che il secondo capitolo dell’enciclica fa della parabola del buon samaritano (Lc 10,25-37). Al paragrafo n. 86 si afferma che ancora oggi ci sono coloro che ritengono di sentirsi incoraggiati o almeno autorizzati dalla loro fede a sostenere varie forme di disprezzo verso coloro che sono diversi da noi, ma si tace sul fatto che anche nella Chiesa a non essere rispettate e valorizzate in tutta la loro dignità siano proprio le donne che pure della Chiesa continuano a prendersi generosamente ed esemplarmente cura (pp. 31-32).

Ma, per la teologa battista di Cagliari, il grande “non-detto” nel testo dell’enciclica riguarda proprio le donne (p. 31). La loro assenza è «lampante». Anzi, volendo usare un linguaggio caro a papa Francesco, si può dire che, nel contesto ecclesiale tipicamente patriarcale e androcentrico nel quale l’enciclica nasce, le donne e la categoria donna «costituiscono lo scarto per eccellenza» (p. 29).

A sostegno della sua affermazione Elisabeth Green cita la teologa cattolica americana Anne Carr, la quale in Grazia che trasforma – Tradizione cristiana e esperienza delle donne (Editrice Queriniana, Brescia 1991, p. 163) scrive che il patriarcato «è servito a dare stabilità a una Chiesa e a un ordine sociale gerarchici e androcentrici» e che tale ordine «produce tutta una serie di rapporti diseguali di potere: Dio come padre governa il mondo, santi padri governano la Chiesa, padri clericali governano il laicato, i maschi governano le femmine, i mariti le mogli e i figli e, infine, l’umanità governa il creato» (p. 31).

La donna, immagine visibile del Dio invisibile: conseguenze

«Quella – scrive nel secondo saggio Selene Zorzi – di considerare le cose senza contare le donne e i bambini (Mt 14,21) è purtroppo un vizio biblico antico, così profondamente radicato nella mentalità patriarcale e sedimentato nel linguaggio androcentrico, che lo stesso papa, sebbene esortato a modificare il titolo dell’enciclica prima della sua pubblicazione ufficiale, ha ritenuto superfluo aggiungervi sorelle. Il titolo dell’enciclica, infatti, è stato spiegato, riporterebbe una citazione francescana – intrisa anche quella di mentalità androcentrica – che, per dirla con una consueta battuta degli ambienti clericali pregna di una malcelata autoconsapevolezza del problema, dicendo uomini si intende abbracciare tutte le donne» (pagg. 35-36).

Nell’enciclica Fratelli tutti – prosegue la prof.ssa Zorzi – «il papa sa usare, quando vuole, anche la parola sorelle (n. 31), ma occorre ricordare che la sororità non è semplicemente il parallelo equivalente e di segno femminile della fraternità», ma è, invece, «pratica di frattura rispetto ad un mondo supposto neutrale e universale e che in realtà è solo maschile. Sororità è uno spazio concettuale, relazionale e linguistico nel quale le donne concrete possono risultare visibili senza sentirsi a disagio o immigrate nel neutro maschile. Far venire alla luce le sorelle anche solo nel linguaggio significherebbe influire sulla concezione patriarcale dei rapporti di forza relazionali e simbolici fra i sessi, dove il femminile è definito e riconosciuto solo ed esclusivamente per sottrazione» (p. 36).

«Nel discorso papale sull’amicizia sociale c’è il silenzio sull’esperienza sororale, un silenzio assordante fatto di mancanza di parole al femminile, assenza di esperienze sororali, taciturnità sui nomi delle donne e del pensiero di quelle che hanno formulato le categorie con le quali questo stesso magistero si esprime: le parole della cura, della cortesia, della gentilezza, dell’inclusione e dell’aiuto nella crescita. Nome di sorelle presenti, ma escluse» (p. 44).

Perché – si chiede Selena Zorzi – presentare san Francesco d’Assisi come «un padre fecondo che ha suscitato il sogno di una società fraterna» (FT n. 4) e tacere tutte le volte che il santo di Assisi utilizza l’immagine della «madre» per esprimere il rapporto di amore che deve caratterizzare la vita tra fratelli? Come nella Regola non bollata del 1221 («ciascuno ami e nutra il suo fratello, come la madre nutre e ama il proprio figlio») o nella Regola bollata del 1223 («se la madre nutre e ama il proprio figlio carnale, con quanto più amore uno deve amare e nutrire il suo fratello spirituale»), ovvero, ancora nella Regola degli eremi («Coloro che vogliono vivere religiosamente negli eremi siano tre fratelli o quattro al più. Due di essi facciano da madri ed abbiano due figli o almeno uno. I due che fanno da madri seguano la vita di Marta, e i due che fanno da figli quella di Maria»), o ancora nella Lettera ai fedeli dove i credenti che, per amore di Dio, si fanno servi di ogni creatura sono «sposi, fratelli e madri del Signore nostro Gesù Cristo» e sono madri di Gesù quando lo portano nel cuore e nel corpo «per amore e pura e sincera coscienza» e lo partoriscono «per mezzo del santo operare che deve irradiare come esempio» (pp. 38-39).

Di particolare interesse è quanto la docente dell’Istituto Teologico Marchigiano, richiamando gli studi della teologa femminista Kari Elisabeth Børresen, scrive nell’ultima parte del suo saggio – dal significativo titolo “Immagini invisibili di Dio” – sulle conseguenze derivanti dal ritenere senza ombra di dubbio, da parte del magistero cattolico, la donna «immagine visibile del Dio invisibile» (FT n. 273).

La questione si pone dopo la promulgazione della lettera apostolica Spiritus Domini del 10 gennaio 2021 con la quale papa Francesco, modificando il can. 230 § 1 del Codice di Diritto Canonico che manteneva l’impedimentum sexus, ovvero l’ostacolo – a solo motivo del sesso – che ha escluso le donne, a partire dalla tarda antichità, dall’accesso ai ministeri istituiti, ha formalmente loro aperto i ministeri del lettorato e dell’accolitato, mantenendone, però, l’esclusione dai ministeri ordinati (p. 57).

«Se le donne – scrive Selene Zorzi – sono immagine visibile del Dio invisibile, vuol dire che esse sono immagine di Cristo. Che cosa impedisce allora che esse possano votare in conclave, pascere comunità, prendere decisioni a nome di Cristo e a pieno titolo per la Chiesa, rappresentare sacramentalmente il mediatore e avere un ruolo riconosciuto pubblicamente de iure, oltre che de facto, e come tale anche retribuito? Non dovrebbe la Chiesa cattolica prendere atto, non solo a livello formale, che le donne sono immagine visibile del Dio invisibile e procedere ad una riforma delle strutture in tal senso?» (p. 70).

È proprio in quanto “immagine di Cristo”, dunque, che la donna attende di essere riconosciuta nella sua inviolabile dignità che la abilita a partecipare alla vita ecclesiale con gli stessi doveri e diritti dell’uomo.

Una Chiesa di donne e uomini (di sorelle e fratelli) ancora da vedere

Pur nella consapevolezza che Fratelli tutti si occupi prioritariamente di questioni sociali, Simona Segoloni Ruta ritiene che l’enciclica offra anche delle precise e preziose indicazioni ecclesiali (p. 74). Se recepite, esse potrebbero ridare slancio alla riforma della Chiesa auspicata da papa Francesco con l’esortazione apostolica Evangelii gaudium e «rimasta per lo più ai blocchi di partenza» (p. 75).

Una categoria di particolare pregnanza che – scrive la docente dell’Istituto Teologico di Assisi – ci permette di rivolgere l’insegnamento di FT alla Chiesa è quella di «popolo», sulla quale Francesco fonda «non solo la propria concezione di Chiesa… ma anche la visione del mondo e dell’umanità, giocata proprio sulla capacità dei popoli di pensarsi aperti e in relazione» (p. 77).

Popolo inclusivo, che mette al bando ogni forma di esclusione o marginalizzazione (p. 87), che pone rimedio al fatto che la piena «cittadinanza» sia negata a tantissimi uomini credenti e a quasi tutte le donne credenti (p. 88), che soffre nel constatare che – nella costruzione della Chiesa come nell’elaborazione della parola autorevole, nell’insegnamento come nel ricoprire posti di responsabilità – «alcuni siano ritenuti e si ritengano più importanti di altri» (p. 89), che si pone come obiettivo prioritario di dare a tutti – uomini e donne – le opportunità di svilupparsi pienamente «secondo le aspirazioni e i carismi ricevuti» (p. 91).

Popolo aperto e dinamico, che è capace di integrare le diversità «provocate dalla storia, dall’evolversi delle culture e dal modificarsi dei contesti» (p. 95), che non demonizza l’emancipazione femminile, non discrimina le persone di orientamento sessuale diverso da quello eterosessuale, non teme di assumere stili democratici per la guida della Chiesa (p. 100).

Popolo in ascolto e in dialogo che assume uno stile sinodale come prassi di incontro e di valorizzazione delle differenze e delle specificità, nella duplice convinzione che «solo insieme si possa giungere alla pienezza della verità e della vita» e che la sinodalità sia «capace di tradurre sul piano operativo la coscienza di Chiesa espressa dall’ultimo concilio, che non ha ancora prodotto i frutti normativi necessari» (p. 119). E in virtù della quale l’autorità si preoccupa in primo luogo di «favorire dinamiche di partecipazione e adultizzazione in quante più persone possibili» (p. 120).

Una Chiesa inclusiva, aperta, dinamica, sinodale, cioè una Chiesa dallo stile fraterno e sororale, necessita di strutture e normative adeguate. Perché là dove le strutture ecclesiali non fossero adeguate alla fraternità e alla sororità nonché alla piena promozione della vita e dei carismi di ogni uomo e di ogni donna, «serve a poco chiamare a conversione se questa non viene sostenuta da una modifica delle strutture e delle normative che producono marginalizzazione, umiliazione, esclusione o mortificazione delle persone» (p. 109). «Senza un cambiamento delle nostre strutture, del nostro iter decisionale, come del processo con cui si conferiscono responsabilità, la fraternità/sororità resterà un pio desiderio e troveremo anche la scusa, spiritualmente insidiosa, che è la durezza dei nostri cuori che ci impedisce di vivere da fratelli e sorelle, perché in fondo norme e istituti giuridici sono indifferenti» (p. 120).

Nell’ultima parte del suo saggio, Simona Segoloni Ruta denuncia con coraggio e verità una forma di violenza perpetrata nei confronti delle donne all’interno della Chiesa e ascrivibile alla sua «struttura gerarchica e sacralizzata» (p. 130). È una violenza riscontrabile in almeno tre ambiti: dottrina, culto e prassi.

Una diffusa violenza contro le donne in ambito dottrinale consiste «nel descriverle come la variante depotenziata dell’umano, limitata a ruoli precostituiti che la schiacciamo sulla cura delle persone, senza aprire a prospettive di predicazione, alta formazione e responsabilità decisionale. C’è una descrizione del femminile astratta e condotta per sottrazione: la donna non può essere ciò che si pensa sia maschile (e che è semplicemente l’umano) e quindi deve essere quello che resta. Tutto questo – tipico di ogni contesto androcentrico – nella Chiesa viene attribuito alla volontà di Dio» (p. 132).

Una non meno grave forma di violenza di genere – scrive sempre la prof. Segoloni – è quella perpetrata nel culto, caratterizzato dall’assenza pressoché assoluta della componente femminile del popolo di Dio. Al riguardo, «papa Francesco ha operato una parziale correzione di questa situazione aprendo il ministero istituito del lettorato e dell’accolitato alle donne, ma la freddezza con cui questa decisione è stata accolta la dice lunga sul sentire ecclesiale. Allo stato attuale, guardando una celebrazione eucaristica, si nota che lo spazio in cui si orchestra il rito è quasi sempre e quasi del tutto precluso alle donne.

La questione particolare relativa alla violenza nel culto fa riferimento anche alle letture che ancora proclamiamo sia nella celebrazione eucaristica sia nella liturgia delle Ore. Leggiamo testi che a tutti gli effetti risultano essere violenti perché trasmettono un’idea di donna silenziosa, sottomessa, pericolosa, da contenere o da correggere. Si tratta di testi del Primo Testamento, ma anche del Nuovo. In particolare, si può notare l’uso della prima lettera a Timoteo, ma anche i passaggi sui codici domestici che, fuori dal loro contesto, oggi appaiono umilianti e regressivi rispetto al percorso di emancipazione femminile.

Nonostante Giovanni Paolo II, nella Mulieris dignitatem (n. 24 e nota 49), abbia indicato questi testi come segnati dalla mentalità antica, non evangelica, ancora li usiamo abbondantemente. Certo, si tratta della Parola di Dio, non si può escludere, ma abbiamo fatto scelte di taglio per testi troppo violenti (pensiamo ai salmi imprecatori) o ripetitivi o secondari, perché, mentre si possono usare per pregare e insegnare, nella liturgia non trovano uno spazio adeguato di comprensione.

Per i testi che trasmettono una concezione umiliante delle donne non abbiamo fatto questa scelta perché non ce ne accorgiamo: usiamo violenza pensando di scrivere un dato di realtà o addirittura di lodare» (p. 133).

Quanto alle prassi violente, «sono così tante da rendere difficile scegliere». Se non per limitate e circostanziate iniziative virtuose, di norma le donne non solo vengono escluse dalla predicazione, ma sono anche marginalizzate nell’insegnamento e non viene loro permesso – come peraltro succede a chi appartiene alla categoria del “clero” – di partecipare a processi di discernimento ecclesiali né alle decisioni. «A tutto questo si aggiungono i fin troppo diffusi abusi verbali che spaziano dai commenti sulla corporeità femminile in qualsivoglia ambito. L’unica differenza con il contesto extraecclesiale è che nella Chiesa tali offese non vengono né percepite né sanzionate, perché l’ambiente non permette di riconoscerle e quindi legittima, usando la fede come suggello di questi comportamenti» (p. 134).

E i cugini?

Che male hanno fatto i cugini?

E le cugine?

Cugin* tutt*

Il plurale fratelli è utilizzato per indicare o solo individui maschi o maschi e femmine. Per indicare individui di solo sesso femminile il termine utilizzato è sorelle.

Da Wikipedia.

Oh, mamma mia! Anzi, per equità, d’ora in poi dirò: Oh, papà mio!