Riprendiamo di seguito l’intero Reportage dal Venezuela firmato da Estefano Tamburrini e pubblicato in tre puntate sul Substack di Stefano Feltri, Appunti, il 20, 21 e 22 agosto 2024. Tamburrini, reduce da un viaggio in Venezuela, ha premesso al suo testo la seguente nota:

«Il reportage che state leggendo su Appunti è frutto di uno sforzo collettivo. Hanno collaborato giornalisti e leader sociali che vivono lì. Senza di loro queste righe non sarebbero state scritte. E avrei voluto elencarli uno a uno, come si fa da questa parte dell’oceano. Ma li metterei a rischio, visti gli antecedenti. Sarebbe una leggerezza imperdonabile. C’è chi ha procurato contatti e informazioni utili; chi ha investito il proprio tempo a raccontare i cambiamenti degli ultimi anni; chi ha dedicato più ore a percorrere i Campos petroleros e altre zone che qui abbiamo raccontato. Qualcuno ha messo a rischio la propria incolumità: il colloquio sulla corruzione dei militari si è tenuto ai piedi di una caserma della Guardia nacional bolivariana mentre le riprese qui condivise sono state realizzate in zone sotto sorveglianza. Questo non sarebbe stato possibile senza le attenzioni dei residenti, che mi hanno aiutato a non rischiare più del dovuto. Ci sarebbero volute altre puntate per documentare i gesti di gratuità di chi ha contribuito a questo trabajo, come lo chiamano loro. Azioni improbabili dinanzi a una crisi del genere. O forse sarà stata la crisi stessa a far emergere il meglio della loro umanità. E questo fa ben sperare, nonostante tutto».

Reportage dal Venezuela/1: Viaggio al centro del regime

“Vietato usare i telefonini”, è la prima cosa che leggiamo in un cartello esposto nell’aeroporto “Simòn Bolìvar”. Non appena scesi dall’aereo, arriva il primo avvertimento. Bisogna obbedire, se si vuole entrare.

Le Forze dell’ordine dividono la fila tra venezuelani e stranieri. E gli stranieri aspettano almeno un’ora prima di entrare. Mi trovo in questo gruppo insieme alla mia compagna e nostro figlio di sei mesi. Un soldato di poco più di vent’anni ci sorveglia, rammenta a tutti il divieto, con un fucile tra le braccia.

Qualcuno ignora il monito e resta davanti allo schermo. Il giovane ufficiale ci richiama, dà un’occhiata agli schermi. L’ordine è quello di non far uscire nulla dall’aeroporto: vanno filtrate le comunicazioni.

Da qualche settimana, i militari controllano le singole chat delle persone. Non solo in aeroporto, ma anche nelle piazze in appositi posti di blocco. Se venissimo scoperti in possesso di messaggi contro il governo, potremmo trovarci in difficoltà. Succede anche con foto, video o altro materiale.

Per evitare problemi, svuotiamo gli smartphone. Qualcuno è già stato arrestato. Si rischiano da 15 a 30 anni di reclusione secondo la Ley contra el odio approvata nel 2017 (ne ho parlato in un articolo precedente).

Per gli agenti, quei momenti di tensione si alternano a lunghe ore di noia. A Maiquetìa la pista è vuota. C’era soltanto il nostro volo. La pista è vuota. L’aeroporto abbandonato.

Operaciòn Morrocoy

I controlli procedono con lentezza. I funzionari della Policia Bolivariana interrogano uno a uno i passeggeri. Fanno più domande del previsto. Chiedono la professione. Evito di dire che sono giornalista, altrimenti è un problema. Decidono loro chi entra e chi no.

La chiamano “Operaciòn Morrocoy”, pensando alla specie di tartarughe tipiche del Paese. In Venezuela alle elezioni è prassi rallentare le procedure per controllare, filtrare e misurare l’elettorato. Succede con ogni fila, anche a quelle dei pensionati e dei poveri che ritirano gli aiuti alimentari.

Ruoli e divise fanno la differenza, in Venezuela. Quei giovani sanno che senza la revoluciòn, ora sarebbero altrove. Non lì. Non a rappresentare le istituzioni.

Dopo il primo step, accediamo direttamente agli sportelli. Altri vengono lasciati in attesa. Non ci sono criteri. Passare o meno è una lotteria.

C’è un’attenzione particolare agli uomini adulti che viaggiano da soli. Alcuni vengono portati via per essere interrogati. Non tutti vengono ammessi.

Agli sportelli gli agenti ci fanno un secondo interrogatorio: dobbiamo mostrare anche il biglietto di ritorno.

Ciascuno di noi deve guardare la lente di una telecamera, dettando il proprio numero di telefono. Poi facciamo l’impronta biometrica: pollice destro sul sensore. Schedatura completata.

Contro i social

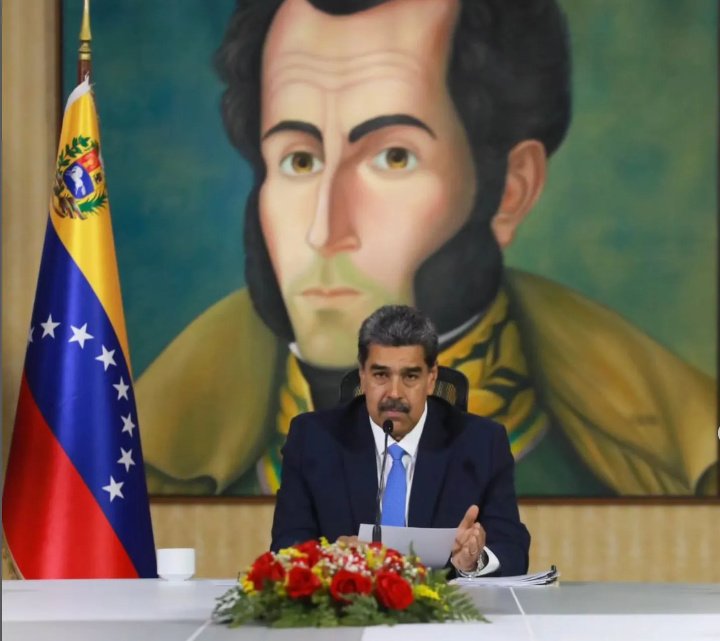

La stretta del regime di Nicolàs Maduro riguarda anche i social network, che il presidente del Venezuela ha definito “mezzi che diffondono odio, terrorismo, fanatismo”.

I brogli elettorali nelle contestate elezioni del 28 luglio, la repressione e le persecuzioni contro l’opposizione non sarebbero stati documentati senza i social. Per il Venezuela sono rimasti l’unico canale di comunicazione con il mondo esterno.

Maduro aveva minacciato di chiudere WhatsApp, poi ha sospeso X per una decina di giorni. Anche sul web non si naviga più liberamente: alcuni siti sono inaccessibili, come resultadosconvzla.com – dove l’opposizione ha pubblicato i risultati dell’elezione – e portali di notizie online.

Per consultarli ho scaricato una Virtual private network (VPN), cioè una rete privata virtuale. Le VPN si usano per trasmettere dati in maniera sicura e anonima attraverso le reti pubbliche.

“Ogni volta che devo parlare di politica attivo il VPN”, dice Alberto Mendoza, consulente elettorale dell’opposizione: “Il mio ruolo è prettamente organizzativo, non occorre che appaia. Meglio restare invisibili in un contesto come questo”.

A preoccupare il regime ci sono gli hacker di Anonymous, che hanno diffuso un elenco con i dati sensibili di ministri e militari. In ogni tweet c’era il link con l’ubicazione di ciascuno e l’invito “andateli a prendere”. Anonymous ha anche svuotato i conti del presidente del Consiglio nazionale elettorale (CNE) Elvis Amoroso e di altri funzionari vicini al regime.

Maduro ha subito sospeso i suoi account su X e Tik Tok, definendo “immorale” la piattaforma cinese.

Paranoia

Le forze dell’ordine hanno arrestato circa duemila civili, ci sono stati una ventina di morti. Hanno colpito volontari, rappresentanti di lista, commercianti e lavoratori che avevano collaborato con le opposizioni.

Diverse fonti raccontano anche di un aumento delle tensioni a Miraflores. Soprattutto dopo la risoluzione approvata dall’Organizzazione degli Stati americani (OAS), che ha esortato Caracas a pubblicare “las actas”. Cioè, i verbali dell’elezione presidenziale. L’OAS chiede anche “il rispetto dei diritti umani, della volontà sovrana dell’elettorato venezuelano”, oltre a “una verifica imparziale dei risultati, che garantisca trasparenza, credibilità e legittimità nel processo elettorale”.

Nel frattempo, la Comisión interamericana de derechos humanos (CIDH) e la Relatorìa especial para la libertad de expresiòn (RELE) hanno condannato le “pratiche di violenza istituzionale nell’ambito del processo elettorale in Venezuela”. Le organizzazioni esigono “la fine immediata della repressione”.

Anche organizzazioni come Amnesty, Observatorio venezolano de conflictividad social (OVCS) e Centro para los defensores y la justicia (CDJ) si sono dette preoccupate “per l’aumento della violenza e la repressione”.

Questo è il “risultato dell’azione dei corpi di sicurezza dello Stato, di civili armati conosciuti come collettivi e di gruppi appartenenti al Sistema popolare di protezione per la pace”. Le ONG hanno fatto un appello alla “comunità internazionale”, perché si monitori la situazione del Paese.

Ma si parla solo di politica

Dietro al silenzio tombale imposto dal regime, si cela un incessante brusio di conversazioni sulla situazione politica attuale.

Le persone non dicono nulla se intervistate. Nessuna registrazione, nessun virgolettato. Chi parla ha bisogno di un’unica garanzia: poter negare davanti a militari e poliziotti quanto detto tra civili qualche minuto prima. Ma a condizione di non lasciare traccia di quanto detto, tutti parlano di politica.

Per esempio, un commerciante mi dice: “andava meglio all’epoca dell’industria petrolifera”. Ma l’industria del petrolio c’è ancora, sebbene non funzioni più come un tempo. Produceva di più in un’altra “epoca”: prima degli interventi governativi dei primi anni duemila.

Il commerciante però ricorda i licenziamenti di massa nel 2002 dalla statale Petroleos de Venezuela (PDVSA) e gli espropri di sette anni dopo. Decisioni applicate d’impulso dall’ex presidente Hugo Rafael Chavez. La vicenda ha coinvolto 100mila persone direttamente, con ricadute sull’intera società.

Tutto come prima?

Gli Stati Uniti avrebbero proposto a Maduro un esilio dorato a patto che lasci il potere. Potrebbe andare a Panama, che ha già dato il nulla osta. Ma i rifugi più sicuri sono Ankara o l’Avana. Ma più giungono voci di questo genere, più il regime si arrocca al potere.

In campo ci sono anche le Nazioni Unite, che offrono mediazione tra regime e opposizione. L’organizzazione è già in missione per documentare gli episodi di repressione e violenza politica. Sempre l’ONU, attraverso un comitato di esperti elettorali, ha sottolineato che l’autorità elettorale del Venezuela non ha rispettato i “requisiti di base di trasparenza e di integrità” essenziali perché le elezioni siano credibili.

L’unico ponte disponibile tra regime e opposizione sono le cancellerie sudamericane. Brasile, Colombia e Messico. Cercano di ricordare a Caracas i comandamenti della sinistra latinoamericana: non si fugge alla volontà popolare, non si truccano i voti, non si reprime la dissidenza.

Ma il regime non è disposto ad accettare di aver perso. Molti degli esponenti temono dinanzi ai tribunali locali o alla Corte penale internazionale (CPI).

Si parla semmai di nuove elezioni, ma a dicembre o l’anno prossimo. Il chavismo avrebbe la possibilità di riorganizzarsi, cambiare strategia e vincere. Ma non tutti i settori filogovernativi sono d’accordo.

Non lo è neppure l’opposizione. Alla Plataforma unitaria preoccupano l’ondata migratoria dei prossimi mesi e la perdita di fiducia nel voto.

Non mancano neppure le posizioni più estreme. È il caso di alcuni expat, che ipotizzano un intervento militare nel Paese. Un’opzione poco plausibile, come ammettono loro stessi. All’interno non ci sono più le energie: il Venezuela è smobilitato, la società è indebolita.

È vero che a Caracas c’è stata una grande mobilitazione il 17 agosto, ma si tratta di un episodio effimero. Il Paese è sorvegliato e ci sono le ronde in ogni quartiere. Soprattutto in quelli popolari.

Il tempo passa. E tutto rimane come prima.

Reportage dal Venezuela/2: Che fine ha fatto il petrolio?

“Qui va tutto bene. È un posto sicuro”, dice l’autista, mentre percorriamo il tragitto che va dall’aeroporto all’Hotel. Passiamo dalle Avenidas Bicentenario e La Marina e altre strade di Catia La Mar.

Fabbricati abbandonati, edifici senza tetto, pareti sbiadite e piene di polvere come le strade.

Le macchine circolano a malapena. L’odore di benzina permea tutto l’ambiente. I passanti sono quasi tutti poveri, come la maggior parte della popolazione. Hanno l’aria stanca, indossano quel che possono.

Non ci sono punti di aggregazione. Al massimo, qualcuno gioca a basket o a calcetto nelle palestre di cemento battuto. Altri si riuniscono negli angoli delle strade. Chi per svago, chi per altro.

La città pare abbandonata da qualche decennio. Nessuno ha più tinteggiato le pareti. Non si sa quando le strade siano state pulite per l’ultima volta.

Le uniche insegne ancora fresche sono quelle dell’ultima campagna elettorale in favore di Nicolas Maduro. Tutte leggibili e colorate.

Al presidente è stata dedicata una gigantografia all’entrata della stazione delle corriere. Il nome del candidato oppositore non si vede da nessuna parte.

Al Municipio José Maria Vargas pare non sia successo nulla nei giorni precedenti: nessuna protesta, rivolta o manifestazione. È tutto sotto controllo. Dicono sia il Municipio più sicuro di tutti, grazie al lavoro congiunto tra governo e Poder popular.

Quello di Poder popular è uno dei concetti superlativi coniati dal chavismo. Vanta anche un’apposita Ley organica, perché in un Paese senza regole c’è una legge per ogni cosa.

Nella gerarchia delle fonti venezuelane, le Leyes organicas sono situate un gradino sotto la Costituzione e i trattati internazionali. Nell’ordinamento giuridico venezuelano, le leggi seguono un ordine piramidale. Il Poder popular è quindi un istituto rilevante nel Paese sudamericano, è definito come “il pieno esercizio della sovranità” da parte del popolo dalla Ley organica.

La norma, approvata nel 2010, resta vaga: dispone assemblee di cittadini, gestione e autogestione dei beni pubblici. Ma laddove la legge lasciava una lacuna, il capo della sicurezza nel municipio, Andres Gonçalves, ha individuato un’opportunità.

Secondo un cittadino, che ha chiesto di restare anonimo, Gonçalves “ha reclutato nella polizia i peggiori di ogni banda. A questo punto, non si sbaglia più quando si fa irruzione nelle favelas. Il colpo è sicuro”.

Il nostro interlocutore giustifica la politica di sicurezza dicendo che “la polizia non uccide coloro che possono correggersi, ma soltanto gli azotes de barrio. Cioè, coloro che sono recidivi”.

Vicino all’Hotel Alto Mar vivono una ventina di soldati. La struttura alberghiera dà loro da mangiare. Bisogna tenerseli stretti.

Loro, in cambio, garantiscono sicurezza. Talvolta con qualche eccesso. “Qualche mese fa c’era un ragazzo con l’atteggiamento un po’ sospettoso. Girava e girava. Lo hanno preso in dieci”.

Sembra che Vargas non possa permettersi la delinquenza. Verrebbe meno quel poco di turismo che mantiene vive le attività alberghiere e di ristorazione su cui pende l’economia locale.

Gli abitanti vanno fieri di quello che hanno. Il Paseo de la Marina, nel lungomare de La Guaira, è il posto più frequentato. C’è chi corre, chi fa il bagno o chi semplicemente fa una passeggiata.

Si tratta di sfruttare la prossimità all’aeroporto Simòn Bolivar e ai Caraibi. Perciò il Paese reale deve restarne fuori.

Tuttavia, la bolla del Distretto capitale non tiene più come prima. Qualche crepa comincia ad insinuarsi, con la povertà in aumento.

La valuta ufficiale è il Bolivar, ma è stata divorata dall’inflazione. Nei primi cinque mesi del 2024 l’inflazione è stata di 15,3%. Ma dal 2013 al 2019, il Paese ha registrato un’inflazione accumulata del 5.395.536.286 per cento, un numero impossibile anche da pronunciare. La più alta nella storia dell’America Latina.

L’iperinflazione ha eroso salari e stipendi. E i prezzi erano in costante aumento. La Banca centrale venezuelana (BCV) è arrivata a stampare una banconota di 100mila bolivar. Anch’essa in costante svalutazione.

Le persone hanno preferito possedere un dollaro anziché 100mila bolivar: i dollari mantengono un potere d’acquisto stabile nel tempo.

Attualmente, ogni dollaro vale circa 37 bolivares: ora il tasso di cambio è libero. Sono lontani i tempi del tasso di cambio fisso stabilito da Caracas. Misura che, a suo tempo, ha provocato la nascita di un mercato valutario parallelo.

Oggi i prezzi si misurano in dollari. Almeno non bisogna variare ogni 24 ore.

Il Paese si reggeva sul petrolio. Non è più lo stesso da quando la produzione è crollata. Ma cos’è accaduto all’economia? Perché il Paese è sprofondato nella crisi?

Per le fonti governative la crisi petrolifera è dovuta al crollo del prezzo del greggio e alle sanzioni. Per l’opposizione, il problema è conseguenza delle scelte politiche del regime.

La Costa oriental del Lago

Ci spostiamo verso la Costa oriental del lago. Lì sono stati scoperti i primi giacimenti, attorno agli anni dieci del Novecento.

Lì sono nate le prime aziende petrolifere del Paese. Erano state fondate da immigrati italiani, spagnoli ed europei. Presenti anche gli statunitensi, forti degli accordi bilaterali tra Caracas e Washington. Lì c’era l’hub produttivo che sorreggeva l’intera economia nazionale.

Tutte espropriate in un colpo solo, quando Hugo Rafael Chavez diede l’ordine, in un atto pubblico che si tenne l’8 maggio 2009 nel molo “Transportes de Maracaibo”: “Non ci servono (imprese, ndr). Per cosa? Il popolo e i lavoratori possiamo essere più efficaci nella gestione della nostra industria e di tutti i suoi servizi. E lo dimostreremo”.

Secondo l’allora presidente, lo Stato avrebbe risparmiato 700 milioni annui. E quei soldi sarebbero stati destinati ai lavoratori: “Questo si chiama socialismo”.

Poche ore dopo, le imprese erano state militarizzate.

La sua scelta ebbe un impatto immediato su 76 imprese con conseguenze su 100mila famiglie e ricadute sull’intera società. Soltanto quelle statunitensi furono risarcite dopo lunghi contenziosi. Exxon Mobil, nel 2007, ottenne 908 milioni di dollari.

Ora invece rimangono le città fantasma. Quartieri abbandonati. Case senza tetto, con porzioni di fabbricato crollate. Pareti senza tinta e l’erba a tre metri. Dove un tempo c’era ostentazione ora c’è solo miseria. Peggio di ciò che abbiamo visto a Caracas.

L’impatto della crisi

Ogni sera la città è vuota e desolata. Non ci sono quasi più auto per strada. La circolazione è molto limitata. Le persone sono poche e camminano con il passo stanco. Caldo, puzza di benzina e cattiva alimentazione non aiutano gli abitanti di queste città.

Il malfunzionamento delle cose rallenta il ritmo di vita delle persone. E non parliamo di quella lentezza che sa di sobrietà, ma di pesantezza. Cioè: una dilatazione involontaria dei tempi di ciascuno. Sembra tutto fermo, ma il tempo scorre. E questo fa disperare chiunque.

Sono lenti gli spostamenti, perché la gente non ha benzina. Poi, spostarsi a piedi è un’esperienza infernale. I marciapiedi sono rotti, l’aria è densa di monossido di carbonio, fumo e umidità.

Non è un Paese per poveri. Eppure quasi tutti lo sono. Dopo mezzogiorno, le città sono desolate. Quasi tutti si raccolgono. Non ci sono più soldi per continuare la giornata. Non c’è nemmeno più voglia.

I servizi pubblici sono carenti. L’acqua arriva sporadicamente. Occorre procurarsela con apposite pompe idrauliche. Oppure pagando un camion: 6mila litri per venticinque dollari. Sono tanti, per un pensionato che guadagna 3 dollari al mese, ad esempio. Manca spesso l’elettricità, anche per quattro ore. I telefonini sono sempre attaccati alle spine elettriche per evitare di rimanere senza batteria.

Ogni famiglia è munita da più di una lanterna. I pochi ricchi hanno acquisito anche generatori elettrici. È un modo per scampare ai razionamenti elettrici.

Anche questi servizi erano forniti da ditte che gravitavano attorno alla statale Pdvsa. Sono venuti meno pian piano. Dopo le espropriazioni.

Per sopravvivere, le persone hanno cambiato mestiere. Senza industria, l’economia è diventata tutta informale. Facile trovare ex imprenditori petroleros che gestiscono nuovi foodtruck. La città ne è piena.

Ciascuna famiglia ha visto partire almeno un componente, che aiuta dall’estero. Non più in cerca di fortuna. Qualcuno è partito in aereo o in autobus. Qualcun altro è morto nel cammino. Gli itinerari a piedi nella selva de El Darién possono essere letali. Centinaia sono scomparsi nel tentativo di oltrepassare il fiume. Mentre eravamo qui ne sono morti sei. Tutti annegati.

La gente però parte lo stesso, malgrado i pericoli.

La maggior parte dei migranti è giovane. La zona è spopolata. “Cosa ci stavano a fare qua? Meno male che qualcuno ci manda le rimesse dall’estero. Sennò sarebbe impossibile vivere nel Paese”, dice Maria Rodrìguez che ha visto partire entrambi suoi figli. Uno in Colombia, l’altro in Spagna.

La gente fa il possibile per andar via: c’è chi vende case, macchine, attività commerciali. Serve poi tempo a chi parte, per inviare qualche soldo o rimessa. Occorrono mesi e a volte anni per trovare un lavoro stabile e redditizio.

Ogni lunedì gli sportelli della Western Union si riempiono. La gente si ammassa per prelevare le rimesse che arrivano dall’estero. Da pochi anni, le succursali dell’agenzia statunitense si sono diffuse nel Paese. Ciò è accaduto in concomitanza dell’ondata migratoria nel Paese.

L’agenzia è utile agli emigrati che dal Brasile, Colombia e altrove inviano le rimesse ai loro familiari. Possono farlo tramite App. Le commissioni costano 1,50 dollari. Una volta che si preme il tasto “invia”, il denaro è pronto per essere ritirato. La gente si reca allo sportello per ritirare quel poco che arriva.

Di socialismo non parla più nessuno. Impera invece un capitalismo disumano. Tutto costa. L’accesso a un ospedale comporta l’acquisto di tutto il materiale medico occorrente, così come dei farmaci che saranno utilizzati. Si può arrivare a 100 euro.

Il servizio sanitario è assente. Conviene a quel punto andare a una clinica privata. Lì una visita normale può costare 40 euro. Un prezzo che equivale a tredici pensioni, quasi sette salari minimi. Un accesso d’urgenza costa il doppio.

Secondo i governi municipali, la carenza di servizi è dovuta all’assenza di risorse. Esse non vengono puntualmente erogate dal potere centrale.

Così, l’asticella del governo locale diviene davvero bassa. Al punto da festeggiare come un successo cose che un tempo erano ordinarie.

Tik Tok e Instagram sono pieni di video che celebrano il ripristino dell’asfalto sulle strade, il taglio del verde pubblico. Anche la consegna di cibo alle persone bisognose diviene celebrativa.

Ma a chi detiene il potere non manca nulla. E si vede. Sono gli unici ad aver aumentato di peso dopo la crisi. Siano filogovernativi o oppositori l’atteggiamento è lo stesso. Si palesano solo nei grandi eventi, scattano qualche selfie, osannano i leader. Scompaiono però dinanzi alla ferialità. Troppo dura per loro.

La sicurezza

Il potere reale è in mano alla Policia nacional bolivariana (PNB) e ad altri corpi di sicurezza che presidiano la città. Non più per garantire l’ordine pubblico, ma per affari poco attinenti alla divisa.

Sono loro che si spartiscono il territorio, chiedono il pizzo ai commercianti. Ma lo chiedono anche i gruppi criminali. Ogni mese, il supermercato Gran Avenida paga seicento euro alle piccole mafie. C’è chi addirittura paga più di due entità. Soltanto così si viene lasciati in pace.

L’ultimo che ha opposto resistenza ha subìto un attacco di granate nella propria attività. Ora sono tornati con i sequestri di persona.

Mi dice Juan Arteaga, di 36 anni: “Non avendo uno stipendio adeguato, la polizia municipale non si occupa più delle vicende pubbliche. Li troviamo semmai a custodire le singole attività commerciali private”. Di qui, racconta Arteaga, “l’insufficienza di agenti di polizia per le strade. Se li chiami per un furto o un incidente non vengono. Eppure ogni anno ne promuovono centinaia. Tutti giovani, con meno di vent’anni”.

L’unico reato che potrebbe attirare l’attenzione è la violenza di genere. Non per una sensibilità riguardo ai diritti delle donne. “Se un uomo viene fermato per stalking o violenza deve sborsare duemila dollari. Altrimenti lo arrestano. Cinquecento vengono spartiti tra gli agenti che procedono all’arresto. Altri millecinquecento tra i superiori”.

Gli agenti trattano con gli autori di reato prima di portarli in caserma. “Sborsa seicento dollari. Altrimenti dovrai pagarne il quadruplo”.

Juan ne ha viste tante alla sua giovane età. Era presente nei movimenti di protesta che presero forma dal 2014 in poi. Dopodiché, è diventato papà. È uno dei pochi, perché la denatalità sta arrivando anche qui. Secondo Maria Alejandra, di 24 anni, “la gente non vuole fare più figli. La vita è troppo cara. Non c’è lavoro, non ci sono opportunità”. Maria Alejandra afferma quanto sia diventato facile “incontrare ragazzi e ragazze di 35 anni restii a diventare genitori. Chi lo mantiene un figlio in queste condizioni? Prima i venezuelani non ci pensavano. Ora ci pensano due volte”.

Le strade un tempo erano piene di bambini e gli adolescenti giocavano. Ora non c’è più nessuno.

L’allarme è scattato nel 2021. Allora il tasso di natalità era calato di quasi cinque punti percentuali rispetto al decennio precedente. “Stiamo perdendo popolazione da tutte le parti” aveva sottolineato Anitza Freitez, direttrice dell’Istituto di ricerche economiche e sociali dell’Universidad catolica Andrés Bello (UCAB). “L’invecchiamento della popolazione è salito di vent’anni in conseguenza delle migrazioni che comportano la partenza di persone giovani”.

Fonti governative dicono che la causa di questo male sia il governo degli Stati Uniti. La popolazione starebbe subendo l’impatto delle sanzioni. Tuttavia, gli abitanti locali dicono che il problema sia nato un ventennio fa.

Quando Chavez si prese PDVSA

Prima delle espropriazioni, vennero colpiti i petroleros. Una classe sociale privilegiata, che vantava stipendi abbondanti. I servizi erano tutti pagati dallo Stato. Lo erano anche le case, tutte situate nelle vicinanze dei pozzi. Vivevano in quartieri specifici, appartati dal resto degli abitanti.

Le abitazioni erano tutte uguali, sul modello dei quartieri statunitensi. C’era poi una stratificazione sociale interna: alcune zone erano riservate agli operai, altre agli ingegneri e infine ai dirigenti. I quartieri aziendali erano una ventina e ci vivevano oltre 10mila lavoratori.

Il sistema è durato anche nei primi anni di crisi dell’Industria petrolifera, dopo il 1976, subendo una battuta d’arresto nel 2002: nel periodo della crisi politica che ha colpito l’industria. Licenziamenti di massa provocati da Chàvez in un messaggio a reti unificate hanno sconvolto l’azienda.

In quei mesi Chàvez fu vittima di un colpo di Stato che prese forma nella notte tra l’11 e il 12 aprile. Con il Golpe, il Paese raggiunse il climax di tensione: “La Costituzione ci obbliga a evitare ulteriori spargimenti di sangue. Tale obbligo richiede l’uscita pacifica del presidente e la sostituzione dell’Alto comando militare”, aveva detto un gruppo di generali.

Qualche ora prima c’era stata una manifestazione nei pressi del Palazzo di Miraflores: 19 morti, oltre 90 feriti. I cecchini appostati a Puente Llaguno, nelle vicinanze del Palazzo di governo avevano cominciato a sparare sulla folla che attraversava l’Avenida Baralt.

Era nato tutto da un’improvvisazione, mentre gli operai manifestavano a Caracas. Carlos Ortega Carvajal, segretario generale della Confederaciòn venezolana de trabajadores (CTV), aveva detto: “Non escludiamo che questa massa, questo fiume umano, raggiunga Miraflores”. Bastò l’appello. I manifestanti partirono in corteo verso il tragico epilogo. Non c’era più spazio per la società civile. C’erano solo le cupole: militari, politici, imprenditori che si contendevano le sorti del Paese.

All’epoca, la Confindustria venezuelana spinse per la formazione di un governo di transizione. Ne facevano parte i partiti politici dell’opposizione. Lo presiedeva Pedro Carmona Estanga, che arrivò persino ad annullare la Costituzione. Si prospettava così un governo neoliberista, che, nel giro di poche ore, fu nuovamente rovesciato. I militari riportarono il comandante al potere. Si aprì così un’altra stagione politica, fatta di restrizioni alle libertà fondamentali.

La fazione di Chavez voleva monopolizzare i settori chiave della produzione. A dividere il Paese erano state 49 decreti legge volti a statalizzare terre, idrocarburi e altri ambiti. Tali decreti furono approvati sotto il titolo delle “Leyes habilitantes”. Tali leggi, regolate dall’articolo 3 della Costituzione venezuelana, richiedono l’approvazione di tre quinti dell’assemblea nazionale.

Tra gli episodi più eclatanti, c’è il licenziamento di 18mila lavoratori da PDVSA, azienda petrolifera statale, a reti unificate.

All’epoca di Chàvez, i messaggi a reti unificate erano quasi quotidiani. Erano il principale mezzo di comunicazione alla nazione. Di colpo s’interrompeva ogni altra trasmissione e la rete pubblica veniva monopolizzata. Tali discorsi raggiungevano persino le otto ore. Poi, ogni domenica, c’era un’apposita trasmissione, “Alò presidente” a cura dell’allora presidente venezuelano.

I lavoratori licenziati hanno perso tutto. Sono stati costretti a trasferirsi immediatamente, perdendo appunto le case e i servizi.

Li si vedeva appostati nei parchi, a rivendere i loro beni per potersi sostentare. Molti pernottavano fuori. I loro figli dovettero cambiare scuola a metà anno. Altri andarono all’estero. Io ne conobbi alcuni. Quelle case, scuole e servizi rimanevano proprietà di PDVSA, che non era più sotto la direzione dei manager ma di un partito politico. Tuttavia, lo Stato non volle riabitare quei quartieri ma decise di costruire altre case. I campos petroleros vennero così abbandonati a sé stessi.

Reportage dal Venezuela/3: Dopo la civiltà «petrolera»

Siamo nei “Campos petroleros”, che, nella seconda metà del Novecento, simboleggiavano la prosperità della Costa oriental del Lago. Troppe case abbandonate, senza porte né finestre e con l’erba alta più di un metro. Alcuni recinti sono caduti, altri sono passati dal bianco al rosso/arancione. Sono arrugginiti. Lo sono anche i macchinari, ammucchiati nell’atelier generale della azienda petrolifera statale PVSA. Sono montagne di attrezzi, lamiere e parti di vetture arrugginite.

Le strade sono sporche, piene di buche e prive di manutenzione. Sembra siano andati via tutti. Quei pochi operai che rimangono sono radunati sotto un albero. Altre installazioni, che un tempo erano produttive, ora non funzionano più. Alberghi, supermercati, centri commerciali sono falliti. Al loro posto sono stati attivati nuovi reggimenti militari, l’unica idea del regime per riabitare questi spazi.

Anche i servizi essenziali versano in condizioni di abbandono. La scuola “Unidad Educativa Antonia Esteller”, ad esempio, è stata dimenticata dal potere centrale. Mancano porte e finestre. “Ogni tanto se ne occupano i vicini: tagliano l’erba e cercano di evitare che il degrado si mangi la scuola” spiega Christian, che, insieme a Fernando, mi guida nei Campos.

Arriviamo davanti alla clinica dei Campos. Christian poggia la mano destra sulla mia spalla e dice: “Qui è morta mia madre. Aveva il cancro. Quando siamo arrivati qui non c’erano medicine. Non c’era niente. Sarebbe bastata un’iniezione. E invece è spirata dopo venti minuti di attesa. Mi è morta fra le braccia”.

Sua madre è morta un anno e mezzo fa, qualche mese dopo la mia che avrebbe potuto salvarsi, con qualche sigaretta in meno e più attenzione verso sé stessa. La mamma di Christian non ha avuto scelta. Ma Christian non abbandona la casa dei genitori. Neppure dopo che è diventato papà.

“Mi invento sempre una scusa. Vengo a far la lavatrice, a tinteggiare e altro”. Mentre siamo lì, Christian viene salutato da un passante che gli chiede “c’è ancora qualche speranza?”, riferendosi alla politica. Pare che in Venezuela non si parli d’altro dal 28 luglio, il giorno delle elezioni che Nicolàs Maduro ha vinto con gli ennesimi brogli, repressione e violenza.

Christian fa di tutto per restare. Anche se in quei campi tutto parla di morte: le case, le strade, i ricordi. Tutto per colpa della politica: quella per cui Christian e Fernando si battono ancora, intenti a cambiare le cose. Il primo fa il consigliere comunale, il secondo fa il consulente per i movimenti di opposizione. Fernando è riuscito a cavarsela con 40 euro nella scorsa campagna elettorale. Risparmia un po’ sulla macchina perché sa fare il meccanico.

Fernando si sofferma spesso su ciò che era il Welfare dei Campos petroleros. “La classe dei petroleros non pagava acqua, gas né elettricità. Era tutto fornito dall’impresa. Le scuole e lo sport dei ragazzi erano garantiti.

Non mancavano l’offerta culturale né l’intrattenimento. “Le provviste settimanali che il comisariato consegnava a ogni lavoratori coprivano il fabbisogno di quattro famiglie”. Passiamo davanti la sede di PDVAL, il programma alimentare promosso dal regime per i petroleros. Un deposito inaccessibile, chiuso e senza cibo. “Le cose inventate dal regime sono una parodia dei diritti che un tempo c’erano e che ora sono inaccessibili”.

La pittura rossa sulle pareti, per identificare i servizi con la Revoluciòn, è stata l’unica novità apportata ai servizi. “Così almeno sappiamo chi è il colpevole”, ironizza Fernando. Fino ai primi anni Duemila, gli altri abitanti del municipio trascorrevano il weekend a Lagunillas. Ora invece sembra si siano dimenticati tutti dei Campos.

A pochi chilometri c’è una diga che protegge la località dal Lago di Maracaibo, che, lasciato a sé stesso, sovrasta la terra ferma. “El muro de contenciòn”, lo chiamano. Mentre ci avviciniamo, notiamo che l’erba ha coperto le tubature e altri macchinari che tuttora trasportano petrolio. È una zona rurale. Dopo le 15 non si esce più di casa. Passa solo una corriera al giorno.

Guardiamo al Lago, che prima era invaso di navi e rimorchi operativi nell’estrazione. Ora non c’è più niente. I Jack pump che estraevano il petrolio sono quasi tutti fermi. A vista ne rimane attivo soltanto uno. La produzione è calata da un 1 milione e mezzo di barili giornalieri a circa 300mila.

Lo stop improvviso della produzione ha causato più danni agli ecosistemi dell’estrazione a pieno regime: le attività estrattive prevedevano anche un minimo di manutenzione degli impianti. Le acque del Lago venivano periodicamente pulite. Ora invece il petrolio fuoriesce dai tubi rotti e dalle cisterne arrugginite.

Le navi abbandonate sul Lago perdono combustibile oppure affondano. Ora il Lago di Maracaibo è praticamente morto. I suoi 13mila chilometri sono invasi da cianobatteri che liberano tossine e bloccano l’ossigeno delle acque. Non c’è più fotosintesi nelle acque.

All’uscita dai Campos petroleros de Lagunillas ci siamo fermati. Toccava lasciar passare una mandria. Mucche, una dietro l’altra, nei Campos. Non si era mai visto. L’agricoltura è tornata.

La storia fa giri strani. I venezuelani abbandonarono l’agricoltura negli anni Venti del Novecento. La maggior parte della popolazione lasciò le zone rurali. Le città vennero abitate, anche in eccesso. Si crearono le grandi periferie di Caracas. Nel giro di pochi anni, tutte le energie si concentrarono sul petrolio. Per l’estrazione s’investiva tutto. L’agricoltura rimase invece nel Medioevo. Ora invece le mucche sono tornate.

Salutiamo Lagunillas per andare verso Cabimas. Posti di blocco, agenti e pattuglie. I confini municipali sono militarizzati. Ci sono anche lunghe file di macchine che aspettano per fare benzina. Quella sussidiata dal governo costa poco. Le persone ne approfittano. Neppure la benzina si trova tutti i giorni. La caduta del petrolio ha colpito anche il fabbisogno interno.

Arrivati a Cabimas, incontriamo due leader sindacali nelle vicinanze della sede della Guardia nacional bolivariana. Faccio domande sull’attualità politica, ma noto il disagio. Parlano solo con garanzia dell’anonimato.

Uno di loro è ancora dentro al giro dei sindacati. L’altro non lavora più nel settore da una ventina d’anni. “Ero cameriere – mi dice –. E guadagnavo 1.700 dollari al mese. Quando, nei primi anni duemila, Chavez fermò la produzione, sono stato licenziato. Presi 45mila dollari di buona uscita. Andate a vedere quanto guadagna ora un lavoratore petrolero. Meno di 200 dollari al mese”.

Dicono che l’impresa è ferma. Ogni tanto si attivano nuovi servizi, ma sono tutti legati ai militari o a oligarchi vicini al regime. “Qui vicino – spiegano – sono venuti degli arabi. Hanno aperto un’attività di servizi estrattivi. Altre aziende, qui a Cabimas, sono vicine al generale Nestor Reverol e ai suoi parenti”.

Risiede lì, secondo loro, l’origine del problema. “Hanno politicizzato l’azienda”. Rispondo che le ragioni di Chàvez erano legittime: voleva chiuderla con i privilegi, con lo sfruttamento dei lavoratori. Occorreva nazionalizzare i settori strategici. Uscire dall’abbraccio, troppo stretto, degli Stati Uniti.

“Qui però hanno fatto fuori ingegneri e personale qualificato per far spazio ai militanti di un partito. Sono stati messi dentro anche i loro amici e parenti. Tutti con contratto senza alcuna qualifica”. L’accordo era quello di presenziare le attività politiche del Partido socialista unido venezolano in cambio dello stipendio. Erano tenuti anche a fare campagna elettorale, cercando voti a ogni elezione. “Ancora oggi, ciascuno deve portare un elenco di almeno di dieci persone. I lavoratori sono tenuti a persuadere amici e parenti per votare il regime”.

Si è così creato un habitus clientelare per il quale, a un certo punto, non si lavorava più. “Contava solo l’adesione ideologica – osservano i sindacalisti –. Qui lavorava solo chi era vicino alla revoluciòn. Nel frattempo la produzione andava in picchiata. E a nessuno importava niente”.

Oggi le cose sono degenerate ulteriormente. Per sopravvivere, si cercano altre fonti di guadagno. “Chiunque lavori a PDVSA porta a casa tutto ciò che può. Si prende il cibo e lo si rivende. Prendono anche parti, ricambi o rame delle imbarcazioni che poi vengono fatte affondare”.

A queste azioni partecipano anche i militari. Mi sono confrontato con uno di loro, che mi diceva: “Eravamo tenuti a custodire gli spazi abbandonati di PDVSA. Non c’era più nessuno, né si faceva più niente. Molti soldati hanno cominciato a estrarre il rame dentro le imbarcazioni per rivenderlo. Il rame è infatti molto ricercato. Così è andata con altro materiale. Anche con il cemento”.

Partecipano anche le autorità locali. Militari, politici, imprenditori.

“Un giorno vennero dov’ero, a prendere del materiale – racconta l’ex soldato –. Volevano rivenderlo un gruppo di imprenditori siriani. Io mi opposi all’operazione. Mi dissero che venivano per conto del sindaco di Lagunillas, che allora era Leonidas Gonzalez. Io dissi che, in quanto responsabile dell’installazione, non potevo permettere un’operazione del genere”.

“Fui chiamato direttamente dal sindaco, che cominciò a pressarmi – aggiunge –. Non ho ceduto. E fui immediatamente trasferito. Succedeva sempre così. Ogni volta che non cedevo mi trasferivano”.

A sentirli parlare, viene in mente la teoria delle finestre rotte, coniata da James Q. Wilson e George L. Kelling nell’articolo scientifico “Broken Windows”.

L’esistenza di una finestra rotta in un quartiere può provocare “fenomeni di emulazione” dando inizio a una catena di degrado urbano e sociale. Ebbene: a oggi le finestre rotte sono tante. E anche le autorità vi lanciano i sassi, smontando il Paese pezzo dopo pezzo.

Le espropriazioni

In Venezuela, così come in Italia, l’istituto dell’espropriazione è regolato dalla Costituzione che garantisce il “diritto alla proprietà”, sottoponendola però ai limiti dell’utilità pubblica e dell’interesse generale. “Soltanto per causa di utilità pubblica o interesse sociale, mediante sentenza firme e opportuno pagamento di giusto indennizzo, potrà essere dichiarato l’esproprio di ogni classe di beni”.

E potremmo pur ammettere che l’interesse pubblico ci fosse. L’intenzione: nazionalizzare ogni servizio connesso al petrolio. Soprattutto per superare la subalternità nei confronti degli Stati Uniti.

Allora l’assemblea nazionale approvò una serie di leggi che davano all’esecutivo la facoltà di espropriare i beni in maniera più celere. È il caso de la Ley de defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios.

Qualcosa era già stato anticipato dal Plan de desarrollo econòmico y social de la naciòn, varato dal 2007 al 2013, che prevedeva “il controllo totale delle attività produttive che siano di valore strategico per lo sviluppo del Paese (…) Questo richiede di identificare, per i mezzi di produzione, il tipo di proprietà che sia maggiormente al servizio dei cittadini”.

Il Plan ribadisce l’importanza dei settori strategici per uno Stato Nazione. Viene rivendicata la funzione pubblica della proprietà, anche senza farne esplicita menzione.

Una volta espropriate le aziende petrolifere, circa 80mila operai coinvolti festeggiarono la scelta. Era stato promesso loro l’assorbimento da parte della statale PDVSA. In realtà, ne hanno fatto fuori 20mila. Tre mesi dopo gli espropri, c’erano già le prime proteste. Chiedevano chiarimenti all’assemblea nazionale.

Ma lo Stato rispose inviando i militari. Non c’è stato nessuno sforzo per risolvere il problema. Nessuno ha fatto ripartire le imprese. Già a novembre la produzione era in calo. Quel mese i lavoratori di 17 imprese paralizzarono le attività. Non percepivano lo stipendio da sette settimane, riportava la testata El Universal digital.

Gli operai denunciavano anche l’assenza di sicurezza sul lavoro. La questione salariale proseguì fino a fine anno. Si arrivò anche allo sciopero della fame a cura di una sessantina di lavoratori della ditta Petroboscàn. Esigevano il rispetto dei contratti. Altri bloccavano le autostrade.

I lavoratori restarono inascoltati e le loro richieste disattese. Anche i proprietari delle imprese espropriate furono dimenticati. Non ricevettero mai un indennizzo.

Oggi le imprese appaiono in stato di abbandono. Qualcuno vi si apposta a bere e giocare a domino. Restano i militari, ma anche i vagabondi.

Ma i più intraprendenti hanno trovato qualche alternativa. Ogni sera, davanti a ciò che resta della sua vecchia ditta, Giovanni D’Agostino apre il suo foodtruck. Ormai si è rassegnato a vendere hamburger e hotdog sulle macerie della ditta di famiglia.

“Le entrate sono molto più basse, ma occorre sopravvivere” racconta: “Non ci possiamo lamentare”. La ditta familiare di Giovanni era stata fondata dai genitori negli anni cinquanta. Offriva servizi alla statale PDVSA, mettendo a disposizione logistica e macchinari.

Dopodiché, l’impresa è stata espropriata. Poi abbandonata e riconsegnata al vecchio proprietario. “Non c’erano più soldi da spartire. Nessuno ha mai risarcito la mia famiglia per l’espropriazione. Fu una politica ostile ed ecco le conseguenze”, dice Davide, mentre ci mostra depositi abbandonati, fari spenti e macchinari arrugginiti che ricordano altri tempi.

Giovanni è simbolo di un’economia stanca, che ha subìto un’eclatante de-industrializzazione. Ora si sopravvive con le attività informali. Quelle che, tra l’altro, non contribuiscono alla politica fiscale del Paese, perché impossibili da tassare.

Lo sapevamo tutti. Il boom del petrolio non sarebbe durato per sempre. Molto prima di questa triste storia, nel 1936, un altro connazionale, Arturo Uslar Pietri, sottolineava la necessità di “seminare il petrolio”. Uslar Pietri si riferiva alla necessità “di investire proventi del petrolio” nello sviluppo economico del Paese.

Non si poteva vivere di rendita per sempre. Tantomeno ora che il mondo svolta verso la transizione ecologica. Si sapeva che sarebbe finita già allora. Ma poteva essere tutto più graduale. Non in maniera così violenta e assordante.

Ora c’è poco da fare. Cambi o meno il governo, quelle regioni resteranno depresse. Colpa della centralizzazione. Il Paese concentra quel poco che ha su Caracas. Il resto deve cavarsela.

Mentre rivolgo un saluto alla città che non vedevo da otto anni, mi vengono in mente alcuni stralci di Casas muertas. Un romanzo di scritto dal poeta Miguel Otero Silva e pubblicato nel 1955 da Editorial Losada.

Quello che aveva i sopraccigli storti disse dopo: Quanto erano belle da vivere, quelle case morte! / E quello degli occhi inquieti sotto le lenti dottorali: – Sono state fatte con un solido e sobrio senso dell’architettura. / E colui che aveva occhi azzurri e sereni: – Una casa senza porte e senza tetto è più commovente di un cadavere. / E il meticcio, con baffi e gesti armonici: sarà necessario rialzarle di nuovo.

E ancora:

Colui che aveva lo sguardo cupo e profondo disse subito: – Io non ho visto le case, né le rovine. Ho solo visto le piaghe degli uomini.

Quella di Otero Silva è una fotografia delle aree interne del Paese. La città di Ortìz, un tempo detta Flor de los llanos e poi abbandonata dal potere centrale.

L’autore ben descriveva la tendenza dei regimi venezuelani, democratici o militari, di arroccarsi nella capitale. Casas muertas non è solo un romanzo del passato, ma un avvertimento al Venezuela; una profezia sulla solitudine delle società in crisi. Finché c’era prosperità, venivano tutti alle feste patronali. Arrivata la crisi, Ortìz venne dimenticata.

Correva l’anno 2006 quando lessi quel romanzo. Conclusa l’ultima pagina, ho deciso di farlo a pezzi. Era come se parlasse già del futuro distopico verso cui il Paese stava andando. E io volevo scongiurarlo. Ma non bastava distruggere il libro per evitarne la profezia. Occorreva invece interiorizzare tutto quel contenuto, tutta quella contraddizione.