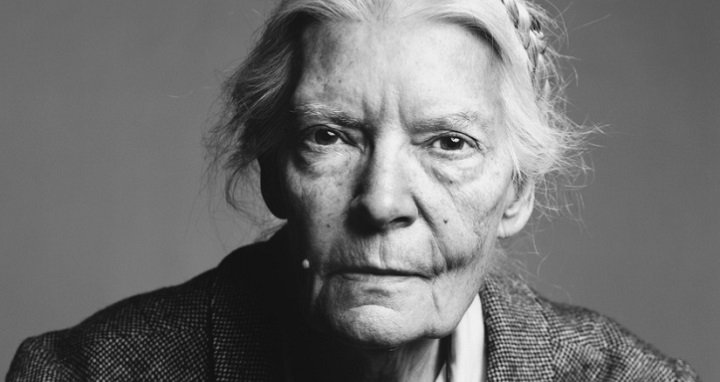

Si parla molto di Dorothy Day e del Catholic Worker negli ultimi tempi. Per quanto riguarda l’Italia possiamo citare l’appassionante biografia scritta da Giulia Galeotti, Noi siamo la rivoluzione. Vita di Dorothy Day, uscita lo scorso anno per i tipi di Jaca Book e la recente pubblicazione a cura della Libreria Editrice Vaticana dell’autobiografico Ho trovato Dio nei suoi poveri, arricchito da un’importante prefazione di papa Francesco; quindi l’interessante dibattito su “Dorothy Day e l’amicizia sociale” tenutosi all’ultimo Meeting di Comunione e Liberazione con la partecipazione di Robert Ellsberg, un Worker che ha pubblicato i diari e le lettere di Dorothy Day trent’anni dopo la sua morte. Ma la fama underground di Dorothy è universale e sono molte le esperienze di persone, di associazioni e di lotte che in giro per il mondo si ispirano al suo «stile».

E pensare che, quando Francesco, parlando al Congresso statunitense nel 2015, la citò insieme ad Abraham Lincoln, Martin Luther King e Thomas Merton tra i campioni americani della lotta per la libertà, in molti, tra gli addetti ai lavori, si chiesero di chi stesse parlando. Vi è un semplice motivo del perché questa serva di Dio, di cui è in corso il processo di canonizzazione, parli al nostro tempo e trovi oggi un forte interesse è l’attualità stringente del «programma» dei suoi Workers: la dedizione totale ai più poveri, la partecipazione attiva alle lotte per la giustizia sociale, l’agire per una «rivoluzione verde», il testimoniare incondizionatamente per la pace, il creare delle comunità in cui vivere e specialmente condividere.

Dorothy Day è un’apostola esemplare di tutte quelle «periferie» che appaiono così spesso nei discorsi di Francesco. Lei, in fondo, ha sempre detto che il suo «Manifesto» non è altro che la trasposizione nella nostra attualità del Sermone della montagna e di Matteo 25: «ho avuto fame e mi avete dato da mangiare ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi». È il Vangelo ad essere sempre all’ordine del giorno e Dorothy Day ha semplicemente preso sul serio quell’annuncio rispondendo: adsum, eccomi!

***

In settembre è uscito il secondo numero di una rivista newyorkese, The Reservoir, edita da Woodbyne, un centro sociale dei Queens nato sull’onda lunga del movimento Occupy, che porta sulla copertina un bel titolo: «Communion». Scrivono i redattori nell’Introduzione: «Il tema di questo numero, il Credere e il Comune, è stata un’interrogazione fatta a noi stessi – non una documentazione su chi e cosa siamo, ma una considerazione critica su chi e cosa vorremmo essere.

Parlare del credere porta con sé il senso non di una logica ma di una fede. La storia ci dice che gli esperimenti di vita comune che hanno avuto successo hanno spesso un credo organizzativo. Condividono una fede. Ma se le nostre strutture vengono invece orientate allo strumentale e all’utilitaristico, verso il non-religioso ed il secolare, come sarà possibile reincantare il mondo, la città e gli uni gli altri?». Non è proprio un caso, quindi, che la prima presentazione pubblica di questa rivista antagonista sia avvenuta nella sede del Catholic Worker di New York: lo Spirito soffia dove vuole e la comunione, è stato detto in questi giorni nel Sinodo, riguarda «todos, tutti».

All’interno della rivista, per il nostro interesse, vi è in particolare l’articolo di un ventiseienne, Charlie Enúf, il quale racconta la sua esperienza di nove mesi di vita in una delle “Case dell’ospitalità” del Catholic Worker, la Maryhouse nel Lower East Side di Manhattan, nella zona conosciuta come la Bowery, fino a pochi decenni fa una delle più povere e degradate di New York. La Maryhouse è l’ultima delle case comunitarie in cui è vissuta Dorothy Day, la co-fondatrice del movimento.

Charlie ci rivela, infatti, di scrivere il suo racconto seduto nella stanza dove lei è morta il 29 novembre del 1980 e di essere rimasto colpito dal trovarvi volumi di Simone Weil, al pensiero della quale, a suo avviso, si potrebbero collegare alcuni aspetti della spiritualità di Dorothy che si sono trasmessi, come stile di vita nella fede, agli attivisti del movimento da lei fondato insieme al filosofo-contadino Peter Maurin.

È una giusta intuizione: infatti la teologa benedettina Teresa Forcades ha scritto un saggio avvicinando le biografie di queste due straordinarie figure femminili del Novecento, Per amore della giustizia. Dorothy Day e Simone Weil (Castelvecchi, 2021).

***

Chi era insomma Dorothy Day? È stata una giornalista radicale a fianco di personaggi come John Reed, una ragazza madre negli anni ‘20, una anarcosindacalista a fianco dei lavoratori più sfruttati, una scrittrice di saggi di successo, una riformatrice del cattolicesimo, un’amica dei più miserabili tra i miseri, una carcerata per la causa della pace e dei lavoratori, una realizzatrice di utopie, una serva del Dio vivente.

Quello di Day e Maurin potrebbe essere descritto come un «anarchismo personalista», con Kropotkin, Tolstoj, Mounier e Maritain quali fonti di ispirazione iniziale, a cui si aggiungono, man mano, le influenze derivate dalle esperienze e dalle letture di Dorothy e dalla sua personale devozione verso due santi molto presenti nella vita attuale della chiesa: Teresa di Lisieux e Charles de Foucauld.

«Lotta e contemplazione», lo slogan che intitola il movimento di giovani ecologisti francesi intervenuto qualche giorno fa alla presentazione dell’esortazione Laudate Deum, potrebbe benissimo essere un motto del Catholic Worker così come lo ha pensato, voluto e vissuto la sua fondatrice.

Nel suo scritto, il giovane Worker non nasconde alcuni aspetti problematici della vita in quella Casa, le fatiche non solo fisiche a cui si sottopongono le persone che scelgono di viverci seguendo gli «Scopi e mezzi» del movimento. Annota anche che a volte vi è una distanza contraddittoria tra la realtà vissuta e gli «scopi» perseguiti e, in effetti, Dorothy diceva che «Dio ha voluto che le cose fossero molto più semplici di come noi le rendiamo».

Una realtà collettiva i cui «mezzi» sono: la non violenza, le opere di misericordia – Dorothy a quelle trasmesse della tradizione evangelica ha voluto aggiungervi il partecipare alle mobilitazioni per la giustizia sociale e il fare propaganda attraverso il giornale del movimento – il lavoro manuale, l’abitudine alla formazione e al confronto intellettuale, la povertà volontaria, la «piccola via» di santa Teresa di Lisieux.

E gli «scopi»? Una società decentralizzata, una rivoluzione ecologista, un’economia di giustizia, in breve «un mondo dove sia più facile essere buoni» per usare le parole di Maurin. Lo «scopo» è essenzialmente «vivere in accordo alla giustizia e alla carità di Gesù Cristo» e ciò «richiede di iniziare a vivere in un modo differente».

Ma ciò di cui l’autore dell’articolo vuole renderci partecipi è qualcosa che ha trovato in quella Casa, un dono ricevuto, un mezzo di re-incantamento per dirla con i redattori della rivista, qualcosa che un po’ dovunque, ma specialmente nelle nostre metropoli, è un bene sempre più rarificato: il senso di comunità, l’amicizia, il poter dire noi. Nonostante la sua giovane età, l’autore racconta di una lunga ricerca di questa esperienza di fraternità e delle delusioni e sofferenze che questa ricerca ha comportato, ma anche che alla Maryhouse ha trovato qualcosa che ricorda quella perla per la quale, nella parabola evangelica, il mercante vende tutto ciò che possiede pur di averla.

Scrive che «il Worker è descritto come un modo di vivere con un certo grado di libertà economica e di sicurezza abitativa che rendono possibile fare ciò che il mondo ci chiama a fare (…) La comunità in questo senso diventa un luogo per sognare politicamente, ma è un sogno che non si può fare da soli. È da questo che deriva la sua vitalità». Si tratta dunque di credere nella comunità, nei suoi scopi e nei suoi mezzi senza ideologizzarli, di credere dunque nella povertà come spoliazione di sé e pure nelle sconfitte come parte integrante della redenzione.

Prima di arrivare alla Maryhouse, continua l’autore, nonostante le tante esperienze umane, religiose e politiche, non era affatto «sicuro di credere in qualsiasi cosa» e che questa povertà esistenziale lo aveva mantenuto in uno stato di profonda inquietudine immersa, a sua volta, in una particolare forma di solitudine. È perché «volevo di più», dice Charlie, che sono stato «spinto» ad arrivare in questa Casa.

È Dorothy Day stessa, in effetti, ad aver scritto in uno dei suoi libri autobiografici, intitolato per l’appunto Una lunga solitudine, che: «Tutti abbiamo conosciuto la lunga solitudine e abbiamo imparato che l’unica soluzione è l’amore e che l’amore viene con la comunità». Ciò fa pensare che una gran parte dei problemi che viviamo nelle nostre città, la mia e la nostra solitudine affollata di sogni falliti, derivino proprio dalla difficoltà di trovarvi il calore di questo noi. Dorothy, infatti, amava ripetere che «noi è una comunità; loro è una folla». L’amore è ciò che muta l’una nell’altra.

***

Ha scritto padre Timothy Radcliffe: «Di fronte alla morte, Gesù chiama i suoi discepoli “amici”. Forse dare un po’ di corpo a questa amicizia è il modo con cui far presa sull’immaginazione non solo di tanti giovani ma anche di milioni di persone, spesso sole, che popolano le nostre anonime città» (Accendere l’immaginazione. Essere vivi in Dio, EMI 2021).

Per Charlie questo ha preso corpo in una Casa dove vivono uomini e donne che diventano amici condividendo le proprie povertà, aprendosi a quelle del mondo e che, dal martedì al venerdì, preparano e servono un pranzo a chi ha fame, a coloro nel cui volto riconosciamo quello del Signore. Quella Casa è il dono di un’immaginazione che gli può far dire, dopo tanto cercare, «ora mi sento forte in un modo che fa apparire possibili le cose impossibili».

***

Nel libro appena pubblicato dalle edizioni della Libreria Editrice Vaticana, Ho trovato Dio attraverso i suoi poveri, Dorothy parla spesso della solitudine in relazione al suo cammino di fede e dice: «La conversione è un’esperienza solitaria. Non sappiamo che cosa sta succedendo nel profondo del cuore e nell’anima di un altro. A malapena conosciamo noi stessi». La sua lunga solitudine è dunque la storia di una conversione durata tutta la vita, una vita condotta nell’amore per i piccoli di Gesù, vissuta per e specialmente con loro.

Uno degli aspetti più importanti del Catholic Worker credo sia dunque proprio quello della creazione di decine e decine di Case dell’ospitalità e di comuni agricole nelle quali chi sceglie di far parte del movimento vive insieme ai fratelli e le sorelle nel bisogno. Una forma di vita che molti giudicherebbero troppo difficile o complicata, se non sconveniente, mentre per Dorothy è stata una grazia ininterrotta, compresi i suoi momenti più drammatici o «impossibili».

Nel volume pubblicato dalla LEV Dorothy racconta la sua esistenza fino al momento della sua conversione, fermandosi giusto prima dell’incontro con Peter Maurin e dunque dell’inizio dell’avventura del Catholic Worker. Il libro è dedicato a suo fratello John ed è scritto nella forma di una lunga lettera in cui Dorothy vuole rispondere alle questioni che il fratello, insieme a molti dei suoi vecchi amici, anarcosindacalisti, comunisti e artisti bohemien con cui lei aveva condiviso i primi trent’anni della sua vita, gli ponevano: «come hai potuto diventare cattolica?», «non trovi che la religione sia un fatto morboso?», «non è forse il tuo un tradimento della causa degli oppressi?».

Fin dalla prima pagina Dorothy prende in contropiede le obiezioni del fratello scrivendo che vuole mostrare il «bene che ho incontrato anche in ambienti e in mezzo a persone che si proponevano di rifiutare Dio» o che comunque lo ignoravano. Il bene, certo, ma anche il male che da quello viene sconfitto.

È durante la sua prima giovanile esperienza del carcere – in seguito più volte reiterata, fino al suo ultimo arresto all’età di 75 anni a causa di un picchetto per lo sciopero degli operai agricoli in California – che Dorothy vive un’esperienza sconvolgente nella solitudine, nella fame e nella sete dello spirito, un momento nel quale si dà una trasformazione di sé che la segnerà per sempre: «Non ero più me stessa. Ero l’essere umano. Non ero più una ragazza, la componente di un movimento radicale alla ricerca della giustizia per gli oppressi. Ero l’oppresso. Ero quella tossicodipendente che urlava e si agitava nella sua cella sbattendo la testa contro il muro. Ero il rapinatore che si era ribellato e perciò era stato recluso in isolamento. Ero quella donna che aveva ucciso i suoi figli, che aveva assassinato il suo amante (…) Ero come chi è sceso nella fossa. La speranza mi aveva abbandonato (…) Eppure, se non fosse stato lo Spirito Santo a consolarmi, chi avrebbe potuto farlo? Come avrei potuto sopportare, come avrei potuto vivere senza speranza?».

***

Descrivendo il suo percorso come fosse stata presa in una delle spirali del vento dello Spirito, Dorothy dice che è stata una responsabilità dei cristiani imborghesiti o intiepiditi ad aver spinto tanti, lei compresa, verso il comunismo materialista, ma è stato proprio il lavorare con i comunisti ad averla poi spinta verso Dio. Il comunismo è un’eresia del cristianesimo, scriveva, cresciuta grazie al fatto che molti cristiani «hanno perso di vista, in larga misura, la dimensione comunitaria del Cristianesimo (…) non sono riusciti a vedere Cristo nell’operaio».

Dorothy riconosce però una dimensione mistica in quell’eresia, che si rivela ad esempio nell’amore dei compagni di lavoro, verso i propri fratelli nell’oppressione, un amore che li spinge a volte fino a dare la vita per l’altro, cosa che per lei significa che, pur inconsapevolmente, «in una certa misura lo stavano facendo per Lui». E per questo che lei crede in un’alleanza sincera con quei non credenti che servono l’umanità, che operano per la pace, che fanno giustizia, che arrivano a volte a porre l’amore per l’altro al di sopra della propria stessa vita.

Perché, al di là della fede, anche loro cooperano alla realizzazione del regno di Dio. D’altronde, scrive Dorothy citando sant’Agostino, «non c’è falsa dottrina che non contenga alcuni elementi di verità (…) Credo che a questa eresia [il comunismo] ci abbia condotti il fallimento dei cristiani e che dovremo renderne conto (…) oggi ci sono cristiani che oltraggiano Cristo nel nero, nel povero messicano, nell’italiano, sì, e nell’ebreo» ma se «crediamo che tutti gli uomini siano membra, o potenziali membra, del corpo mistico di Cristo (…) dobbiamo considerare così ogni uomo, si tratti di un ateo, di un ebreo o di un cristiano». Parole che bruciano ancora, oggi forse anche più di quando furono scritte.

Convertendosi Dorothy non rinunciò affatto all’utopia, bensì intraprese un cammino avventuroso per realizzarla, superando con la sua vita stessa l’astrazione idealistica che rintracciava nei movimenti marxisti e anarchici o le chiacchere «pompose ed autocelebrative» che doveva sorbirsi nei raduni degli intellettuali liberal: «Tanto discorrere può offuscare tutto ciò di cui ora non sappiamo nulla; e chissà che invece non sia il silenzio a schiarirlo».

Quello che le interessava era l’incontro con la realtà e la trovò incarnata negli ultimi attraverso i quali incontrò la realtà di Cristo. È così che, nella lotta e nella contemplazione, il servizio diventa politica, «ovvero», scrive Francesco nella Prefazione, «scelte concrete perché la giustizia prevalga e la dignità di ogni persona salvaguardata». Sta di fatto che il primo numero del Catholic Worker fu distribuito a Union Square durante la manifestazione del 1° Maggio nel 1933.

***

In una pagina del suo diario (The Duty of Delight, Marquette Univ. Press 2008), Dorothy rifletteva sul fatto che mentre il borghese lotta per la libertà e la democrazia in quanto astrazioni, perché possiede le cose materiali e ha paura di perderle, il povero invece combatte per il pane, per il salario, per il riposo, per il calore, per un suo posto nel mondo e per un libero uso di questo, cioè lotta per qualcosa di reale proprio nella misura in cui ha poco o nulla di materiale da difendere, ma è proprio in questo non-possedere che sta la sua libertà che è esistenziale, spirituale e anche politica.

Spesso, infatti, Day amava citare una frase attribuita a sant’Ilario: «Rendi a Cesare quello che è di Cesare, ma meno hai di Cesare meno hai da dargli». È in questo non-possesso e non-potere che risiede il segreto della drammatica forza della povertà.

Per quanto riguarda le critiche che gli venivano mosse per l’adesione al cattolicesimo, Dorothy distingueva tra Chiesa e clero: «la Chiesa Cattolica è la Chiesa dei poveri, qualsiasi cosa si dica sulla ricchezza dei suoi preti e vescovi» e non avrebbe «addossato alla Chiesa quelli che ritenevo fossero gli errori degli ecclesiastici».

Così come distingueva tra la realtà santa della chiesa e l’inevitabilità del peccato dei suoi fedeli: «Solo un’istituzione divina avrebbe potuto sopravvivere al tradimento di Giuda, alla negazione di Pietro, ai peccati dei tanti che professavano la sua fede, che avrebbero dovuto prendersi cura dei suoi poveri».

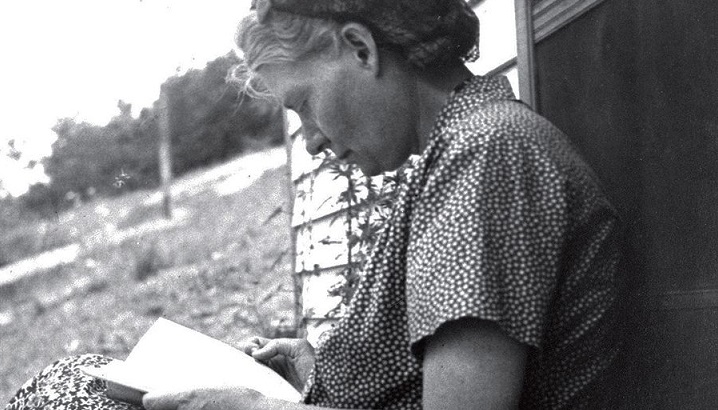

Eppure, le pagine più belle sono forse quelle verso la fine del libro in cui Dorothy, incinta di sua figlia Tamar, racconta della sua gloriosa solitudine in un cottage a State Island dove è maturata la sua conversione. Guardando verso il cielo, passeggiando per i viottoli dell’isola, seduta sulle rive del mare, le veniva da pensare: «prego perché sono felice (…) non perché sono infelice».

***

Vorrei concludere queste righe dedicando un pensiero e una preghiera per Jessica Reznieck, di vicinanza fraterna alla sua attuale sofferente solitudine. Jessica è un’attivista climatica americana che ha vissuto e lavorato per dieci anni nella Des Moins Catholic Worker Community (Iowa), cioè fino a quando due anni fa è entrata in carcere per il sabotaggio di un’enorme infrastruttura petrolifera in costruzione da parte di una compagnia privata, il Dakota Access Pipeline, un’azione compiuta con un’altra attivista del Catholic Worker, portata a termine senza ferire nessuno e che ha permesso di proteggere la terra e le falde acquifere dai flussi di petrolio per altri sei mesi.

Quella contro quell’infrastruttura inquinante ed invasiva è stata una lotta di massa, infine repressa e sconfitta, che ha visto in prima fila le popolazioni Sioux native di quelle terre che vi vedono un grave rischio per la loro sopravvivenza tanto biologica che culturale. Jessica è stata condannata ad 8 anni di carcere più 3 di libertà vigilata e una multa esorbitante per «terrorismo domestico» e, anche se in appello i giudici hanno riconosciuto l’accusa «non corretta», questi hanno confermato la condanna.

Come ha scritto lei stessa nel comunicato con il quale si consegnò spontaneamente al giudice «per qualche ragione la corte e il governo valutano la proprietà privata e il profitto più importanti del nostro diritto umano ad avere dell’acqua e una terra pulita». Anche per questa ennesima prodezza tecnocratica, dettata dall’avidità, vale allora ciò che scrive Francesco nella Laudate Deum: «(…) in seguito a tale progetto resteranno una terra devastata, condizioni molto più sfavorevoli per vivere e prosperare, una regione desolata, meno abitabile, senza vita e senza la gioia della convivenza e della speranza; oltre al danno globale che finisce per nuocere a molti altri».

Dobbiamo continuare a far sentire la nostra voce fino

a quando non saremo messi a tacere – e anche allora,

in prigione o in campo di concentramento,

dovremo ancora esprimerci.

Dorothy Day