Ricorre quest’anno il centenario della nascita di Paul Feyerabend, filosofo della scienza, noto in particolare per il saggio Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza, di cui il 16 aprile è uscita una nuova edizione per Feltrinelli, a cura di Luca Guzzardi. Gli abbiamo chiesto di aiutarci a contestualizzare la visione di Feyerabend, che con il motto «tutto va bene» sottopone a una serrata critica i cinquant’anni di filosofia della scienza a lui precedenti, a partire da Karl Popper. Non una posizione «contro la ragione», ma un monito a vigilare su qualsiasi concezione e metodo che voglia, magari subdolamente, prendere il sopravvento, e un invito a non lasciarsi governare dai loro cantori (Scienza in rete, 11 aprile 2024).

Se c’è un’età dell’oro della filosofia della scienza, è forse la prima metà del Novecento. Mach, Poincaré, Duhem avevano impostato i temi portanti: gli ingredienti fondamentali delle teorie scientifiche e il ruolo dell’esperienza e dell’esperimento, la funzione delle ipotesi e degli errori, l’avanzamento della conoscenza e il cambiamento concettuale. Altri se ne sarebbero aggiunti grazie al Circolo di Vienna e ai suoi critici, a cominciare da Karl Popper: la svolta logico-linguistica, il dibattito sui criteri di scientificità e sull’importanza relativa delle procedure di conferma e confutazione e, più in generale, la pregnanza di standard razionali per la teoria del metodo scientifico.

Si dibatteva sui criteri che portano a costruire e valutare le teorie che si succedono nella storia (induzione e procedure di verificazione per i neopositivisti del Circolo di Vienna; deduzione da congetture e tentativi di falsificazione per Popper e i suoi sodali), ma tutti sembravano concordare che il gioco della scienza necessitasse di regole – standard universali, validi in qualsiasi tempo e luogo – e di arbitri titolati a escogitarli e farli rispettare: i filosofi della scienza.

Rivoluzioni

Ma le età dell’oro, si sa, non sono che idealizzazioni. Nel 1962 lo storico della scienza Thomas S. Kuhn, nel suo La struttura delle rivoluzioni scientifiche, mostrava che lo sviluppo di ogni scienza matura poteva venire interpretato come un alternarsi di rare fasi «rivoluzionarie» con lunghi periodi di «ricerca normale», in cui le comunità scientifiche si raccolgono attorno a grandi quadri d’insieme (che Kuhn chiamava paradigmi), capaci di fornire ai loro membri risultati innovativi ed esempi di applicazione, e di suggerire problemi aperti su cui è possibile far prosperare il paradigma stesso.

Il variare di quelli che per i sostenitori della purità del metodo erano elementi a contorno – la psicologia dei ricercatori, le interazioni sociali, le strutture istituzionali, le congiunture economiche e politiche – può indurre mutamenti persino nelle regole del gioco, sovvertendo criteri di razionalità che non si danno se non all’interno di un paradigma. La dinamica della scienza sembrava dettata per così dire dal suo bordo esterno.

Cosa rimane della ragione e del suo metodo, dunque? Anything goes, «tutto va bene», avrebbe risposto di lì a poco Paul K. Feyerabend in un libro che suona come la ripulsa di quei primi cinquant’anni: Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza, la cui pubblicazione (1975), chiudeva una fase di gestazione durata almeno quindici anni.

Allievo e critico implacabile

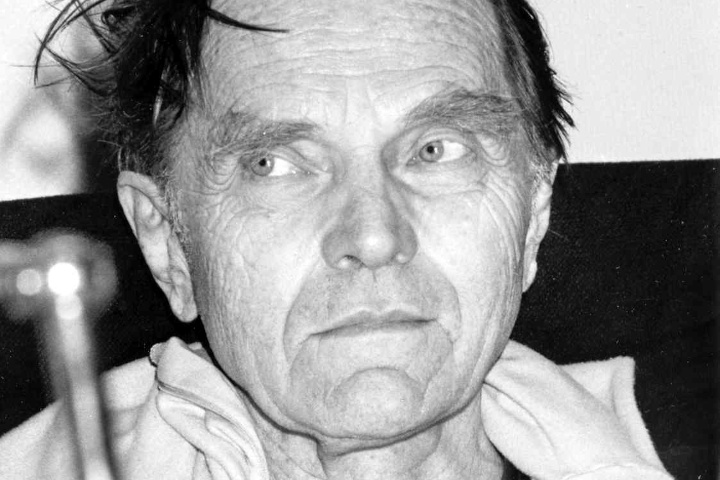

Feyerabend era nato a Vienna il 13 gennaio 1924 e lì si era formato. Ripresi gli studi interrotti dalla guerra – era stato arruolato nell’esercito dell’occupante nazista, e ferito gravemente – si era laureato dopo un percorso bizzarro: teatro, storia dell’arte, fisica, astronomia, filosofia.

Negli anni dell’università, con alcuni amici e sotto la guida del filosofo austriaco Victor Kraft, aveva messo in piedi un club filosofico che aveva ripreso la tradizione del Circolo di Vienna. Negli incontri che il club organizzava aveva fatto la conoscenza di Wittgenstein e Popper. Come doveva raccontare nella sua autobiografia (Ammazzando il tempo, Laterza), Feyerabend avrebbe desiderato continuare gli studi col primo. Ma Wittgenstein morì poco prima che arrivasse a Londra; e così finì alla corte di Sir Karl.

Di Popper Feyerabend fu forse il critico più implacabile, e non poche pagine di Contro il metodo sono irriverenti attacchi a lui diretti. Il motto di Feyerabend, tutto va bene, si deve in gran parte alla sua passione per il teatro («amavo scioccare la gente», avrebbe ricordato nell’autobiografia) ma anche agli anni vissuti in una soffocante temperie di furore metodologico. È l’urlo liberatorio di chi infine riconosce «che l’idea di un metodo invariabile, o di una teoria invariabile della razionalità, poggia su una visione troppo ingenua dell’uomo e del suo ambiente sociale.

A chi esamina il ricco materiale derivante dalla storia senza proporsi di impoverirlo per compiacere i propri istinti più bassi, la propria brama di sicurezza intellettuale intesa come chiarezza, precisione, ‘oggettività’, ‘verità’, diventerà chiaro che c’è un solo principio che possa essere difeso in tutte le circostanze e in tutti gli stadi dello sviluppo umano. È il principio: tutto va bene». Così il capitolo primo di Contro il metodo.

Ma Feyerabend subito concludeva: «Questo principio astratto dev’essere ora esaminato e spiegato nei dettagli concreti». Il suo libro è un’analisi meticolosa e una giustificazione rigorosa di quello che, in più di un senso, fu un coup de théâtre.

I limiti del metodo

Per Feyerabend tutto va bene andava inteso alla luce fioca ma paziente delle indagini storiche. Non significava che qualsiasi idea, a prescindere dalle condizioni in cui si presenta, andasse bene, ma che dalle condizioni in cui le idee si presentano non si può prescindere.

Concezioni che in alcune circostanze paiono bizzarre, come l’idea di una Terra in moto pareva a Aristotele, si riscattano non appena quelle circostanze mutano – per esempio, una volta che accettiamo, con Galileo, di modificare le nostre «interpretazioni naturali» sulla caduta dei gravi.

Dicevano gli aristotelici, con un ragionamento alla Popper: se la Terra si muovesse, un sasso in caduta libera da una torre atterrerebbe più lontano dalla (o più vicino alla) torre rispetto alla sua posizione di partenza sulla sommità. Ma così non è, dunque l’ipotesi di una Terra in moto è confutata. Risposta di Galileo: il moto della Terra trascina con sé il sasso che cade; non ci accorgiamo di spostarci solo perché tutto ciò che è sulla Terra si muove con essa anche mentre è in aria.

Nel far ciò Galileo è razionale? Certamente sì, per noi. Ma la sua argomentazione violava le regole del gioco aristotelico: ne interrompeva la razionalità. Aristotele invocava l’esperienza; Galileo la riprogrammava ipotizzando ciò che chiamiamo inerzia, senz’altra ragione se non quella di portare acqua al proprio mulino: un’odiosa «ipotesi ad hoc», nel linguaggio popperiano, escogitata per salvare la teoria che si va sostenendo.

Se, all’epoca di Galileo, avessimo invocato gli standard razionali di Popper, avremmo dovuto dar ragione agli aristotelici, non agli alfieri della rivoluzione! Galileo ha ottenuto ragione perché ha saputo sfruttare abilmente «sensate esperienze» e «certe dimostrazioni» per costruire un quadro costellato di ipotesi ad hoc, e tuttavia convincente. La sua strategia, razionale per i suoi innovativi standard ma irrazionale per gli avversari, andò bene. Mentre cessarono di andar bene altre opzioni. Sotto questo profilo, tutto va bene è un monito scettico, un modo per ricordarci che «tutte le metodologie, perfino le più ovvie, hanno i loro limiti».

Si capisce il richiamo di Feyerabend all’anarchismo nelle sue varianti più libertarie e meno politicizzate, il quale «pur non essendo forse la filosofia politica più attraente, è senza dubbio un’eccellente medicina per l’epistemologia e per la filosofia della scienza».

La versione ideale dell’anarchismo epistemologico, stando a Contro il metodo, era il dadaismo, con il suo gusto per l’utilizzo e l’accostamento di materiali i più diversi e la sua intrinseca critica all’idea stessa di opera d’arte. Feyerabend lo avrebbe ribadito in un testo poco noto, significativamente intitolato Unterwegs zu einer dadaistischen Erkenntnistheorie (alla lettera, «Verso una teoria della conoscenza dadaista»), che sarebbe stato ripreso e articolato in maniera più estesa in La scienza in una società libera (1978).

Il saggio si apriva con una citazione dell’artista dada Hans Arp: «Il dadaista fa provare all’epistemologo caos e un lontano ma potente tremore, sicché cominciano a suonargli campanelli d’allarme, le sue teorie mostrano un cipiglio incerto e i suoi onori accademici si coprono di macchie».

Ci riflettano i filosofi della scienza odierni, ora che gli onori accademici sono un ricordo di generazioni passate, le teorie procedono con manifesta incertezza, campane e campanelli non cessano di lanciare allarmi d’ogni tipo. «In questo tempo distrutto», per dirla con Musil, in cui ancora vacilla «l’uomo con il punto fermo a, l’uomo razionale della sfera razioide», non pare rimanere che caos e quel lontano ma potente tremore.

Il ruolo della ragione

L’idea che ogni metodo abbia i suoi limiti non dovrebbe farci tremare senza speranza e gridare allo scandalo e alla bancarotta della ragione; dovrebbe ricordarci che un altrimenti è sempre possibile, e spronarci a trovare qualcosa che dopotutto possa andar bene − e invitarci al rispetto di altre innumerevoli, plausibili, impensate opzioni.

Non dovrebbe dunque sorprendere lettrici e lettori dell’ultima edizione di Contro il metodo (1993) ora in uscita per Feltrinelli (l’edizione italiana era finora ferma alla prima edizione inglese del 1975) trovare scritto quanto segue:

«Alla luce di alcune tendenze nell’educazione statunitense … in filosofia … e nel mondo in senso ampio, ritengo che ora si dovrebbe riconoscere alla ragione la maggior importanza possibile non perché essa sia e sia sempre stata fondamentale, bensì perché sembra necessaria per creare un approccio più umano in circostanze che oggi si presentano piuttosto frequentemente (ma che un domani potrebbero scomparire)».

Ho il sospetto che con ciò Contro il metodo non perda ma anzi guadagni in radicalità. Non è, non è mai stato, «contro la ragione», ma un monito a vigilare su qualsiasi concezione e metodo che voglia, magari subdolamente, prendere il sopravvento, e un invito a non lasciarsi governare dai loro cantori.