Qualcuno coglieva somiglianze nei lineamenti del viso fra Enrico Berlinguer, in visita in Nicaragua all’indomani della rivoluzione sandinista risultata vittoriosa nel 1979, e Sandino, l’eroe nazionale dei primi decenni del Novecento.

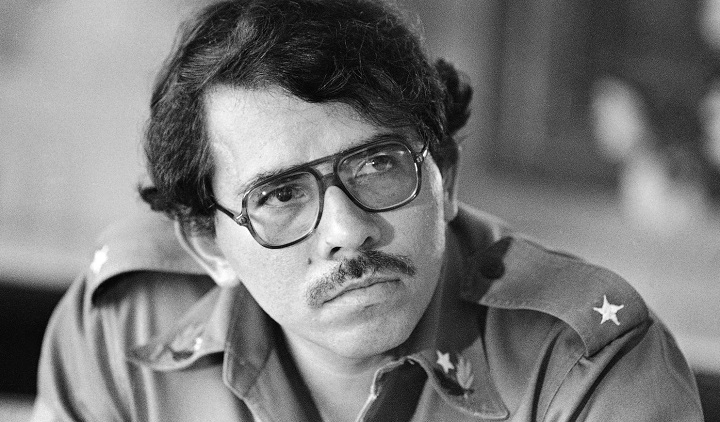

A conferma di un substrato culturale tradizionale, cattolico e popolare, come quando la zia scorge somiglianze tra il nipote e il bisnonno. Il leader era, come oggi, Daniel Ortega. E Managua sembrava la proiezione di un sogno: non la rivoluzione che si fa Stato e regime, bensì un percorso di liberazione nel rispetto della pluralità delle voci e dei protagonisti.

***

Una fucina, un fermento vitale, un laboratorio vivente. Tante speranze nutrite da esperienze, pensieri, pratiche quali le Comunità cristiane di base, la teologia della librazione, appunto, la chiesa (cattolica) popolare.

Con gli Usa che scorgevano in ogni anelito di cambiamento – da quello nicaraguense a El Salvador fino a Grenada e a Panama – una pericolosa e temibile replica del regime cubano di Castro e con il campo progressista, soprattutto europeo, che credeva di intravedere una sorta di terza via tra l’impero nordamericano del capitale e le dittature comuniste. Ecco, una terza via per certi versi analoga a quella auspicata proprio da Berlinguer.

***

Nel mio piccolo, ero un esempio di atteggiamenti del genere. In occasione delle elezioni nicaraguensi del 1990, mi auguravo la conferma di Ortega e dei sandinisti, ma fui contento per la vittoria del cartello delle opposizioni guidato da Violeta de Chamorro, che sarebbe rimasta presidente fino al ’97.

Un cartello comprendente soprattutto forze di centrodestra, ma che includeva anche un partito socialdemocratico, uno socialista e un altro addirittura comunista (a riprova della provvisorietà e della labilità di certi schemi). Ero contento in quanto ne coglievo la controprova che la rivoluzione sandinista non si era trasformata in regime, pur continuando (il Fronte sandinista restava comunque la principale forza politica, e ciò mi sembrava che andasse letto e interpretato sotto la categoria gramsciana di egemonia).

Per altri lunghi anni, del resto, a Managua avrebbero governato i conservatori e i moderati. E ciò ci sollecita verso un’altra considerazione, colma di analogie con la vicenda europea e, soprattutto, italiana. Analogie, dunque con tutte le profonde differenze.

Abbiamo in effetti riposto molto fiducia, durante l’agonia della prima Repubblica, sul finire degli anni Ottanta e agli inizi dei Novanta, nelle virtù taumaturgiche della cosiddetta democrazia dell’alternanza: nel fatto, quindi, che il ricambio, ogni 5-10-15 anni, alla guida del governo e l’alternarsi fra due grandi schieramenti sarebbero stati di per sé forieri di più efficienza e di più giustizia.

Come dire: acque in movimento, rispetto a quelle putride e stagnanti. Così non è avvenuto in Nicaragua, così non è da noi. Tale sogno, poi, a volte fallisce in quanto i due schieramenti sono fin troppo simili tra loro e le differenze paiono irrilevanti, altre volte (o magari nello stesso tempo) in quanto sono troppo lontani e diversi.

Sta di fatto che oggi Ortega, da tirannicida, si è trasformato in despota e soffoca proprio quella pluralità di voci e di presenze alla base del fascino della rivoluzione sandinista.

Ora come allora, inoltre (ma è un inoltre opaco e inquietante), mi turbano i dati sull’economia: il Nicaragua era e ancora è fra i Paesi più poveri al mondo. E se avesse un briciolo di ragione il vecchio Marx, non tanto nell’identificare nell’economia “la struttura”, quanto nel vedervi un indice di rilievo, non trascurabile?