Nel documentario di Mami Sunada del 2013 «The Kingdom of Dreams and Madness», il leggendario regista Hayao Miyazaki faceva la sua dichiarazione ufficiale di ritiro, esordendo così: «Spero di lavorare per altri 10 anni». Ma il pensionamento non è ancora arrivato: tre anni dopo annunciava infatti che avrebbe realizzato un ultimo (ultimo) film. Per un artista così prolifico e motivato come Miyazaki, smettere di lavorare sarà sempre una sfida.

Dieci anni dopo, l’ultimo film di Miyazaki – intitolato «Il ragazzo e l’airone» («The Boy and the Heron», sul mercato anglofono, «E voi come vivrete?», nella versione originale giapponese) – è distribuito nelle sale di tutto il mondo. «Il ragazzo e l’airone» è un addio magistrale: splendidamente animato, pieno di gioia, di rimpianto e carico di una speranza struggente. È quanto ci si può attendere quando uno dei più grandi registi di tutti i tempi si congeda.

Tradizionale e innovativo

L’influenza di Miyazaki è così grande che è difficile sottovalutarla. Registi molto diversi, come James Cameron, Bong Joon Ho, Guillermo del Toro e Céline Sciamma, lo citano come fonte di ispirazione. I Walt Disney Animation Studios e la Pixar considerano Miyazaki una sorta di padrino, riconoscendo il suo lavoro nello sviluppo del loro stile di animazione e di narrazione. Lo Studio Ghibli, la società fondata da Miyazaki insieme all’amico e produttore Toshio Suzuki e al defunto regista Isao Takahata, è ormai un punto di riferimento mondiale per l’animazione.

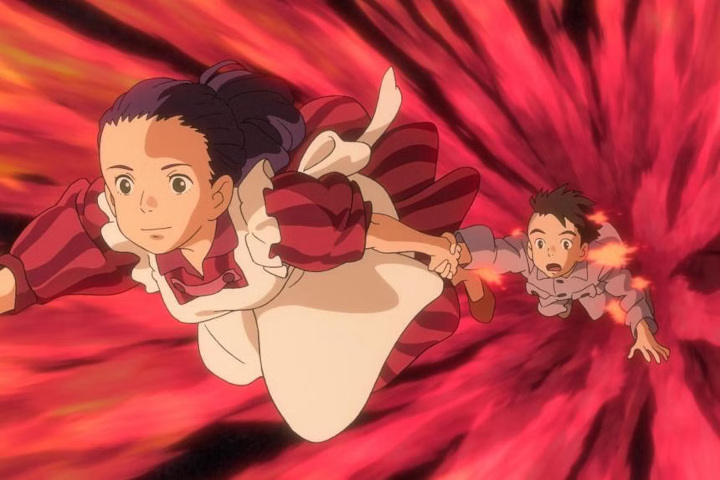

I film di Miyazaki sono splendidamente e minuziosamente animati a mano, in uno stile che è allo stesso tempo tradizionale e innovativo. «Il ragazzo e l’airone», nonostante si tratti di un’opera di fine carriera, non fa eccezione. Personaggi unici ed espressivi passeggiano, corrono e volano in ambienti dipinti in modo straordinario: ricche foreste verdi, oceani immensi solcati da navi spettrali, un’antica torre ricoperta di viti che incombe su uno stagno.

L’animazione risulta fluida e semplice, a dispetto dell’enorme sforzo compiuto per dare vita a questi mondi bidimensionali. Nel racconto, sovente i confini tra umorismo e orrore si confondono, come in un sogno. I pappagallini giganti si muovono con coltelli da macellaio nascosti dietro la schiena, e l’airone del titolo si trasforma da uccello a essere umano, essenzialmente vomitando quest’ultimo.

Ma non è solo l’eccellenza tecnica a definire l’arte di Miyazaki. I suoi film sono tristi, bizzarri, belli da togliere il fiato, ricchi di immaginazione e di storie. Miyazaki stesso è una figura avvincente e paradossale: un pessimista, un fumatore incallito e un burbero stacanovista, che tuttavia ha creato alcuni dei film per bambini più amati della storia del cinema, tra cui «Il mio vicino Totoro» (1988) e il premio Oscar «La città incantata» (2001).

Un regista politico

Miyazaki è un regista apertamente politico, la cui opera è segnata dalle preoccupazioni per lo sfruttamento del mondo naturale da parte dell’uomo e per la brama di annientarsi che l’umanità mostra. La sua opera è profetica secondo uno stile che papa Francesco o Dorothy Day potrebbero apprezzare. In «Principessa Mononoke» (1997), egli racconta una storia epica e tragica sul rapporto antagonistico dell’umanità con la natura; e il suo penultimo film, «Si alza il vento» (2013) – una biografia romanzata di Jiro Horikoshi, progettista degli aerei da combattimento usati dal Giappone nella Seconda Guerra Mondiale – sarebbe da vedere insieme al recente film «Oppenheimer». Le stesse preoccupazioni ispirano anche le sue opere più innocenti, come «Laputa – Castello nel cielo» (1986) e «Ponyo sulla scogliera» (2008).

Ciò non significa che i suoi film siano pesanti e pretenziosi, tutt’altro. Ma un elemento essenziale del genio di Miyazaki è la sua fiducia nel fatto che i bambini possano confrontarsi con la complessità emotiva e con temi seri. Visti sovente attraverso gli occhi di un bambino, i suoi film affrontano le difficoltà con uno spirito di innocenza e di speranza, una fiducia nel cambiamento che non è ancora stata schiacciata e che rende capaci di fare miracoli.

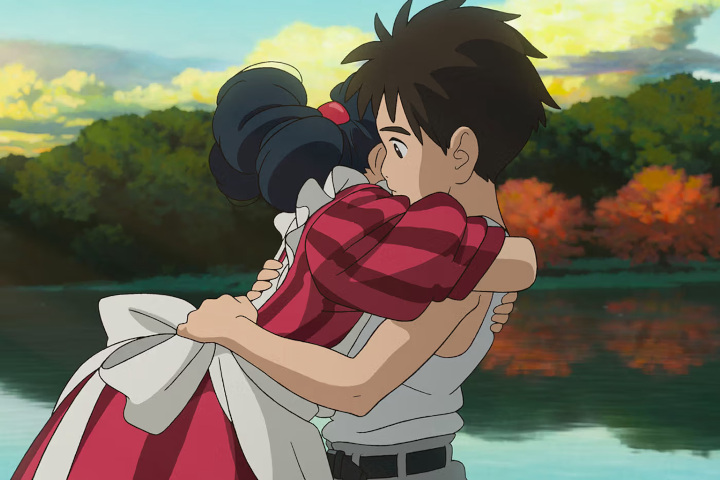

«Il ragazzo e l’airone» è allo stesso tempo un’avventura emozionante e una meditazione agrodolce sul lasciar andare. Il film si apre a Tokyo durante la Seconda Guerra Mondiale, quando una bomba colpisce un ospedale. La madre dell’adolescente Mahito muore nell’incendio. Un anno dopo, suo padre ha sposato la sorella minore della sua defunta moglie, Natsuko, e i tre fuggono da Tokyo per vivere nella tenuta di campagna di lei.

Mahito è turbato da questo cambiamento nelle dinamiche familiari e perseguitato dal sogno di un incendio. Per evitare di andare a scuola si ferisce con un sasso, lasciando una cicatrice sul lato della testa. Tutto questo finché un airone parlante, che esibisce un’inquietante fila di denti umani, non appare alla sua finestra, gracchiando che la sua «presenza è richiesta» in una torre lugubre e abbandonata ai margini della proprietà.

Mahito respinge più volte l’airone (Masaki Suda), finché Natsuko non vaga nel bosco e scompare. Intenzionato a salvarla, Mahito entra nella torre e si ritrova trasportato in un magico mondo parallelo, con l’airone come guida riluttante. Lungo il cammino scopre meraviglie, orrori e amici sorprendenti, come la tenace Kiriko (Kô Shibasaki) e Himi (la cantautrice Aimyon), una giovane ragazza in grado di evocare il fuoco mistico. Al centro di questo mondo incontrerà il misterioso prozio (Shôhei Hino) e compirà una scelta che determinerà i destini di tutti.

Un autoritratto critico

Il prozio (che non viene mai nominato) è facilmente riconoscibile come controfigura di Miyazaki: un anziano stregone che ha creato il suo mondo fantastico e lo sostiene con una cura scrupolosa. Ma si tratta di un autoritratto critico, che riflette l’ambivalenza di Miyazaki nei confronti della sua stessa arte e della sua eredità. La fonte del potere che il prozio vuole trasferire a Mahito è una minacciosa roccia spaziale lovecraftiana. La porta della sua torre è contrassegnata dalle parole «fecemi la divina potestate», parole impressionanti, che ci si ricorda essere l’iscrizione che Dante dice di avere letto sopra le porte dell’Inferno.

Giunto al termine della sua carriera, Miyazaki è troppo intelligente per limitarsi a un semplice giro d’onore. Il film vibra delle sue preoccupazioni per i sistemi a cui ha contribuito nel produrre la sua arte e per la sua influenza che può aver imprigionato altri, impedendo loro di trovare la propria strada (basti pensare al suo complicato rapporto con il figlio, il regista Goro Miyazaki).

In un passaggio che riecheggia «Si alza il vento», il padre di Mahito, proprietario di una fabbrica di munizioni, si sofferma ad apprezzare la bellezza di una serie di tettucci in vetro di aerei da combattimento. Stesi al sole, privi di contesto, sembrano davvero belli: come gigantesche gocce cristalline tenute insieme da una sottile rete di metallo. Ma sono anche parte di uno strumento di morte. Miyazaki vuole che non lo dimentichiamo: non esiste un gesto artistico puro, non contaminato dal mondo che ci circonda. Isolarsi nella dimensione creativa, concentrarsi solo sul lavoro di creazione artistica e non interrogarsi su ciò a cui è destinato, significa negare una delle nostre responsabilità fondamentali come esseri umani.

Miyazaki è stato a lungo definito dal suo lavoro. Questo ultimo film appare il tentativo di far pace con la consapevolezza che, come tutti, dovrà lasciare la sua opera incompiuta. Siamo tentati di trasmettere la nostra opera alla generazione che ci segue, per garantire che essa – e, in un certo senso, anche noi – possa continuare dopo la nostra morte. Ma alla fine, suggerisce Miyazaki, l’unica eredità degna di essere trasmessa è quella che aiuterà chi viene dopo di noi ad affrontare questo mondo spezzato con coraggio e compassione. Miyazaki usa il suo ultimo film per offrire un racconto di speranza e incoraggiamento. Quando il film è stato annunciato, Toshio Suzuki ha detto che Miyazaki lo stava realizzando pensando a suo nipote: «È il suo modo di dirgli: “Il nonno sta passando all’altro mondo, ma lascia per voi questo film”».

Addio magistrale

È un addio magistrale, anche se non rende la separazione più facile. Miyazaki fa parte del mio pantheon di registi preferiti e i suoi film hanno arricchito il mio pensiero, la mia scrittura e la mia fede; per questo ho voluto che «Kiki’s Delivery Service» (1985), il mio film preferito di Miyazaki, fosse una delle prime proposte per la rubrica del Catholic Movie Club. Sono grato per tutto ciò che questi film mi hanno dato e per averli potuti condividere con i miei figli. Li amano quanto me: ridono e si divertono e, spero, imparano qualcosa sull’essere generosi, coraggiosi e disposti a impegnarsi nel duro lavoro necessario a rendere il mondo un posto migliore.

Sono quindi grato che si sia seduto un’ultima volta al tavolo da disegno per realizzare il suo ultimo film. Prima di quanto mi piaccia pensare, i miei figli entreranno nel mondo degli adulti, con tutti i suoi orrori e le sue sofferenze. Erediteranno un pianeta lacerato e sanguinante, un mondo afflitto da violenza e da egoismo, in cui la fede e la speranza possono sembrare, nel migliore dei casi, atteggiamenti ingenui. Perderanno persone che amano e, di fronte a tutto questo, si chiederanno come andare avanti: come si fa ad andare avanti? Come si fa a vivere?

Il ragazzo e l’airone, ma in realtà l’intera opera di Miyazaki, è la sua risposta. Si vive trovando amici veri, anche se a volte improbabili. Si vive scegliendo di trattare il mondo e tutto ciò che esso contiene con tenerezza e premura, facendo del proprio meglio per salvare quanto è possibile. Mantenendo la speranza, anche di fronte alle più schiaccianti avversità. Cercando, in tutti i modi possibili, di creare qualcosa di bello, qualcosa che arricchisca la vita degli altri, qualcosa che valga la pena di lasciare dietro di sé.

John Dougherty cura la rubrica di recensioni cinematografiche «Catholic Movie Club» sulla rivista dei gesuiti America. La recensione è apparsa il 18 gennaio 2024 (qui l’originale inglese).