Alla fine del lockdown si impone una riflessione critica di come questo tempo è stato vissuto pastoralmente dalle comunità ecclesiali.

«Il vero dramma di questa crisi sarebbe sprecarla»: questo il monito di papa Francesco, relativo al particolare momento di prova che abbiamo vissuto con la pandemia del Covid-19. Abbiamo provato a raccoglierlo, a Camaldoli, offrendo alcune giornate di incontro, per rilanciare la riflessione sul presente ecclesiale che stiamo vivendo, in base a quanto è emerso in questo periodo così particolare. Incontro… in carne e ossa, convinti del plusvalore della dimensione di presenza fisica per la fecondità di una riflessione corale, pur rispettando naturalmente precauzioni e distanze.

Certo, è importante non precipitarsi a proporre letture frettolose, ma sostare nella riflessione e nello sforzo di pensiero, come ha ricordato nella sua introduzione il priore della Comunità monastica di Camaldoli, Alessandro Barban. Ma è anche essenziale non perdere tempo, non sprecare l’occasione propizia che il momento attuale ci offre, kairòs da cogliere per interrogarci sulla qualità della nostra esperienza, umana innanzi tutto, e quindi cristiana ed ecclesiale. Ecco il perché di questo incontro “tempestivo”, uno dei primi dopo la fine del tempo di lock-down per ritrovarsi a riflettere insieme.

La pratica religiosa alla prova

Voci diverse hanno offerto il loro contributo in queste giornate, diverse come provenienza geografica – da Bergamo alla Sicilia –, ma anche come competenza e ministerialità: sono stati presenti laici e laiche, religiosi, preti, tra cui vanno ricordati in particolare una ventina di presbiteri della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, con il loro vescovo, Riccardo Fontana, che ha sin dall’inizio incoraggiato la realizzazione di questo momento di approfondimento.

Un versetto biblico – Dt 8,2 – è stato suggerito da Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli, come chiave di lettura di questo tempo: tempo opportuno per ricordare il cammino fatto «nel deserto», attraversando la «prova» e l’«umiliazione», da intendersi in senso etimologico come humilitas, aderenza alla nostra condizione fragile e precaria, alla realtà e alla verità della nostra vita umana.

La pandemia ha rimesso al centro dell’attenzione quest’aspetto di vulnerabilità, troppo spesso occultato da tanti progetti, attività, mitologie, sogni di onnipotenza: il tempo della prova è stato un tempo della verità, una «spietata lente di ingrandimento» che ci ha permesso di mettere a fuoco alcuni aspetti della nostra esistenza, e anche del nostro vissuto ecclesiale.

Quale idea di Chiesa, dunque, emerge dallo sguardo che questa lente di ingrandimento ci ha offerto? Quale volto delle comunità cristiane? Quali linguaggi sono stati utilizzati, per esprimere la fede, la ritualità, l’appartenenza comune? Quale utilizzo della sacra Scrittura si è fatto in questo tempo di forzata astensione, per la maggior parte delle persone, dalla pratica sacramentale?

«Le parole della fede che noi utilizziamo abitualmente nella liturgia, nella catechesi e nella predicazione hanno rivelato a volte la loro forza, ma in molti casi anche la loro debolezza», ha affermato Ferrari. Molte comunità cristiane, in più, hanno manifestato in questo tempo critico «un volto ancora tridentino», troppo esclusivamente incentrato sulla figura – pur importante – del prete. Attorno al prete, appunto, e alla sua immagine trasmessa in streaming, è troppo spesso rimasta concentrata l’attenzione, senza valorizzare come si sarebbe potuto la celebrazione della Parola di Dio o la preghiera della Liturgia delle ore, che il Concilio aveva auspicato come forma di preghiera di tutto il popolo di Dio, come autentica maniera per celebrare nel tempo il mistero di Cristo.

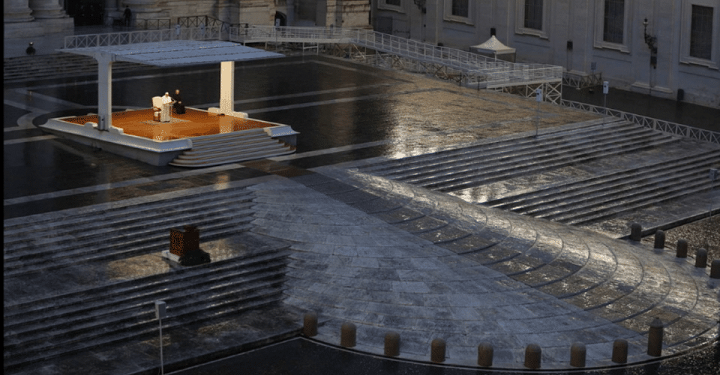

Franco Garelli, sociologo dell’università di Torino, ha tracciato un panorama generale del cattolicesimo italiano, sottolineando come, nel tempo del Covid-19, la presenza ecclesiale e la ritualità cattolica ha rappresentato un punto di riferimento tutto sommato trasversale nel nostro Paese, anche al di là dei credenti praticanti. La figura di papa Francesco, ma anche le figure più ordinarie e vicine alla gente dei preti, dei parroci, sono state preziose per la gente.

Certo, la religiosità italiana è in calo per quanto riguarda le pratiche regolari, il senso di appartenenza all’istituzione ecclesiale, ma il sentimento religioso, il fatto di percepirsi come «sotto una sacra volta», rimane vivo. Non senza ambiguità e ambivalenze, naturalmente.

Soprattutto, la pandemia ha rivelato uno iato, che già da tempo si profilava nel mondo cattolico italiano, sempre più diviso tra, da un lato, un nucleo minoritario (circa il 20% degli italiani) attivo e convinto, impegnato nella vita ecclesiale e spesso anche in pratiche di volontariato, per il quale anche questo tempo di crisi è stato un momento fecondo per riscoprire più a fondo la ricerca spirituale, l’esigenza di preghiera, l’essenziale della fede; e, dall’altro, una fascia più ampia di persone che si dichiarano in qualche modo credenti – gli atei o agnostici dichiarati, così come gli aderenti ad altre confessioni religiose, pur in crescita, rimangono su percentuali basse – ma che hanno deboli legami con la Chiesa, con le sue celebrazioni, con il suo vissuto ordinario. Mentre i primi hanno utilizzato gli strumenti della tecnologia per intensificare lo sforzo di preghiera e di riflessione, risultando amplificata in questo tempo drammatico la domanda di senso, i secondi sono spesso rimasti più passivi, accontentandosi di un vago riferimento identitario.

Il vissuto ecclesiale

Le interpretazioni del vissuto ecclesiale emerse in queste giornate sono state – volutamente – variegate. Paolo Carrara, prete della diocesi di Bergamo e pastoralista, è stato sensibile a valorizzare soprattutto gli aspetti positivi della presenza ecclesiale, emersi in questo «bagno di realtà» che la crisi del Covid-19 ha rappresentato – presenza che si è espressa tanto nelle liturgie e delle riflessioni trasmesse on-line, quanto nell’impegno “sul fronte”, in prima linea, di medici, infermieri, e talvolta anche preti, per accompagnare le persone nell’attraversamento della sofferenza e della morte.

La presenza della Chiesa è significativa quando è capace anzitutto di mettersi in ascolto del vissuto delle persone, di accompagnare la loro fede e le loro domande, e soprattutto di manifestare loro «prossimità», con un annuncio che, nel tempo della pandemia, si è fatto a volte più «spoglio», ma forse anche più essenziale.

Cettina Militello, siciliana che vive a Roma dove ha insegnato a lungo ecclesiologia, ha, al contrario, evidenziato in particolare alcune criticità, tanto nell’esperienza di Chiesa sotto il pontificato di papa Francesco, che troppo spesso si esprime in gesti e «slogan» invece di concepire e attuare reali «progetti di riforma», quanto nel periodo della pandemia, che è stata verosimilmente un’occasione mancata per immaginare una «Chiesa a misura dell’evangelo».

Cettina Militello, siciliana che vive a Roma dove ha insegnato a lungo ecclesiologia, ha, al contrario, evidenziato in particolare alcune criticità, tanto nell’esperienza di Chiesa sotto il pontificato di papa Francesco, che troppo spesso si esprime in gesti e «slogan» invece di concepire e attuare reali «progetti di riforma», quanto nel periodo della pandemia, che è stata verosimilmente un’occasione mancata per immaginare una «Chiesa a misura dell’evangelo».

Il proliferare di celebrazioni eucaristiche in assenza di assemblea – cui il Concilio ha restituito il ruolo di autentico soggetto celebrante – è stato un fenomeno «intollerabile», secondo la teologa, e i gesti e le parole che sono stati proposti sono risultati troppo spesso legati a devozioni folkloristiche, non più capaci di intercettare il vissuto reale degli uomini e delle donne di oggi.

Altrettanto critica, ma con un’angolatura differente, la lettura di Roberto Tagliaferri, dell’Istituto “Santa Giustina” di Padova, di una realtà ecclesiale che propone frettolosamente risposte dogmatiche senza porsi in adeguato ascolto delle domande che emergono dal vissuto degli uomini. Questo è emerso con tanta più forza in un’esperienza come quella della pandemia, che rappresenta un potente invito a incarnare un «cristianesimo delle domande», che svela, nello stesso tempo, il carattere ideologico di tante risposte.

La Chiesa, nel tempo del Covid-19, per Tagliaferri si è manifestata «in crisi», troppo prona rispetto alle esigenze imposte dal «modello biomedicale» secolarizzato (si pensi, in particolare, al divieto di accompagnare i morenti e di celebrare funerali), e incapace di proporre una simbolizzazione significativa dell’umana condizione di vulnerabilità, del vissuto di sofferenza e di morte attraversato dalle persone.

Rimettere al centro la relazione

Di ampio respiro è stato il quadro tracciato nel suo intervento da Roberto Mancini, filosofo di Macerata, che ha cercato di proporre una lettura della crisi attuale inserita nel contesto degli sviluppi della modernità, del suo paradigma centrato sull’individuo, avulso dalle relazioni, e sul perseguimento di un potere di controllo sugli altri e sull’ambiente. L’economia finanziarizzata, la tecnocrazia, l’apparato mediatico, la burocrazia e gli equilibri geo-politici sono forme di espressione globale di questo paradigma individualista nutrito della logica del potere. Solo contestando radicalmente questa logica, e assumendo una prospettiva diversa, che metta al centro la relazione, la responsabilità e la cura, è possibile combattere gli effetti perversi della globalizzazione, tra cui va inserita l’emergenza del Covid-19.

La pandemia ha infatti portato alla luce l’interdipendenza universale, più forte di ogni tentativo sovranista di separazione, ma anche la fragilità di una società costruita «come un grande mercato». Essa invita a rileggere la storia assumendo – come suggeriva di fare Bonhoeffer, prigioniero in un lager nazista – uno sguardo dal basso, ovvero a considerare le persone innanzi tutto per quello che soffrono.

Con questo sguardo alternativo, sarà forse finalmente possibile lasciarsi alle spalle la logica del potere, ispirata ad un’angoscia di fondo, nichilista e disperata, tipica della modernità, per guardare al futuro non con banale ottimismo, ma con una rinnovata fiducia, che nasce appunto dall’orizzonte della gratuità, della responsabilità, della valorizzazione dell’altro.

Non vi è futuro, per la convivenza umana, senza una direzione, un orizzonte di senso: grande è oggi – e il tempo della pandemia lo ha manifestato ampiamente – la domanda di significato, il bisogno di salvezza.

Non vi è futuro, per la convivenza umana, senza una direzione, un orizzonte di senso: grande è oggi – e il tempo della pandemia lo ha manifestato ampiamente – la domanda di significato, il bisogno di salvezza.

Per Mancini, questa categoria, troppo a lungo disprezzata persino in alcuni circuiti ecclesiali, va ripresa in tutta la sua ricchezza semantica, per ripensare l’umano nell’orizzonte di una «fede nel bene comune».

Non, dunque, relegando la salvezza in un magico «al-di-là», ma assumendola come forza trasformante che manifesta, sin d’ora, la vocazione spirituale della nostra umanità, che si esprime nell’uscita dall’egoismo e nella dedizione all’altro.

Domenico Pompili, vescovo di Rieti, dal canto suo, ha proposto una lettura della situazione attuale sullo sfondo del magistero di papa Francesco, con particolare riferimento all’enciclica Laudato si’ e all’esortazione post-sinodale Querida Amazonia. In fondo, la crisi del Covid-19 ci rimanda con forza, quasi con brutalità, ad una verità fondamentale che era emersa a più riprese nei lavori del sinodo sull’Amazzonia: «tutto è connesso»!

Siamo chiamati, nel tempo presente, a un movimento di conversione che corrisponde anche a un salutare decentramento: l’uomo (e in particolare il bianco occidentale) non può più assumere il ruolo arrogante e solitario – ma in fondo miope – di dominatore dell’universo. Dobbiamo cambiare il nostro modo di guardare il mondo, mettendo finalmente al centro la relazione.

La «conversione ecologica» cui esorta da anni papa Francesco, e che nella questione dell’Amazzonia ha trovato un esempio singolare, ci chiede di trasformare il nostro approccio al reale, passando dalle «cose» alle «relazioni», dal frettoloso «fare» a un fruttuoso «contemplare». Impegno ecologico e impegno sociale, in questo senso, vanno di pari passo, poiché il nostro pianeta è una «rete» di relazioni, non un grande «meccanismo».

L’urgenza della pandemia dovrebbe farci prendere in tutta la loro profondità e serietà il «grido della Terra» e il «grido dei poveri», su cui papa Francesco richiama la nostra attenzione. Lo sguardo contemplativo, se si lascia interpellare da questo grido – così come dalla bellezza del creato – non porterà dunque con sé un atteggiamento ozioso, ma sarà piuttosto la sorgente di un agire fecondo.

L’articolo fa riflettere sugli ulteriori passi che la liturgia e la pastorale sono chiamate a fare in seguito alla “pausa di riflessione” che il Covid-19 ha imposto a tutti, compresi i credenti e i praticanti. Nelle confessioni dei fedeli dopo il lockdown ho constatato una netta coscienza dei fedeli che avverte come peccato e mancanza il non aver partecipato alla Messa o agli altri riti attraverso le diverse TV o allo streaming del proprio parroco. E ciò è avvertito praticamente con la stessa valenza di non aver partecipato all’Eucaristia in persona al termine dell’interruzione. Per quanto ci si affanni a dire, da parte dei pastori o da parte degli stessi fedeli che lo avvertono, che assistere alla messa da casa “non è la stessa cosa” rispetto a essere presenti di persona al rito, tuttavia ormai è tempo di valorizzare questa modalità di partecipare, non soltanto per gli anziani e malati ma anche per i sani e poco inclini a partecipare di persona. Valorizzare riconoscendo comunque la valenza di questo modo di partecipare attraverso le telecomunicazioni come una vera manifestazione della propria fede e della propria vita spirituale. Occorre prendere atto che il lavoro si può fare da casa, che la scuola ha pure provato a essere fatta da casa (mentre di sperimentazioni di catechesi non si hanno molte notizie invece), che la medicina si può fare da casa tutte le volte che richiede solo consulto e non visita fisica, per non parlare dei giochi e dello svago di cui ci sono ora infinite formule solitarie e in gruppo. Tutti sono avvertiti che tutto ciò è forse più macchinoso (appunto, si sta attaccati a delle macchine), ma si può fare: il lavoro è stato valido e remunerato, lo studio dei ragazzi e gli esami degli universitari sono stati regolarmente valutati, i consulti medici sono stati efficaci.

Ora perché mai le attività di religione non possono avere, in qualche modo, il riconoscimento che anche la partecipazione a distanza è un effettivo accostarsi alla grazia? Tanto più che si tratta di un’attività spirituale e divina: celebriamo l’uomo Dio che è risorto, sciolto dai legami dai limiti di tempo e di spazio, che si fa presente in ogni luogo ove viene celebrato. Non è forse lo stesso Spirito che agisce a beneficio dei presenti e anche degli assenti che in simultanea assistono devotamente al rito da casa? Certo manca l’assunzione del Corpo e Sangue del Signore, che, come avveniva fin dalle origini della chiesa, può anche avvenire in altre occasioni. Per i malati da sempre avviene a parte per mano dei ministri che recano la comunione a casa. Per i sani si rimanderà a quando vorranno, potranno, avranno fatto il passo per essere presenti: ma intanto da casa se ne coltiva e se ne accresce il desiderio. Dal punto di vista del “precetto” festivo, di cui per altro buona parte delle generazioni post conciliari non si ha neppure tanto contezza di cosa possa essere, davvero non si può affermare che è veramente assolto, per concessione della chiesa, anche per tutti coloro che non possono, non sono pronti, non se la sentono, non ce la fanno ancora a essere presenti, ma si uniscono con attenzione e intenzione all’Eucaristia celebrata? Sono interrogativi la cui risposta, come sempre più spesso succede, il sentire dei fedeli ha già trovato; ma non sarebbe opportuno che il magistero ecclesiale si sforzasse di dare la propria risposta autorevole e favorevole all’uomo di oggi, che utilizza quotidianamente la telecomunicazione come parte ormai integrante e irrinunciabile della propria vita?

CI SONO CONTRIBUTI PUNTUALI MA QUESTO E’ PARTICOLARMENTE ARTICOLATO

Ci propone una serie di leture diverse Nessuna comprende tutto ma insieme ci fanno arrivare a poche proposte anche operative