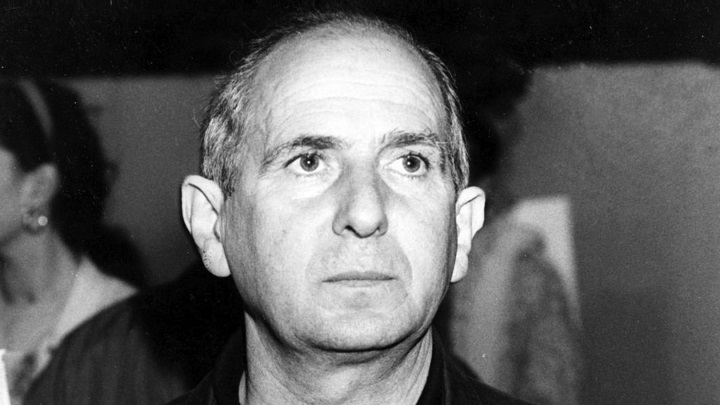

Una «luce gentile, che scava dentro e rischiara il cuore». Così papa Francesco ricordava don Pino Puglisi nell’anniversario della sua morte, avvenuta per mano mafiosa la sera del 15 settembre del 1993, nel giorno del suo compleanno, lungo le strade di quel quartiere che erano la Chiesa “ospedale da campo”, servita con sacrificio, curata e innaffiata con l’acqua rigenerante del Vangelo, che insegna a chiamare Dio col nome proprio di Padre nostro.

«Me l’aspettavo», ebbe la forza ed il tempo di dire ai suoi carnefici, che stavano fingendo una rapina. E, mentre quelli premevano il dito del grilletto, don Pino sorrise. D’un sorriso che non sapeva di sfida, ma di comprensione e perdono, e pure di consapevolezza, come sempre era stato in vita fino a quel momento.

Moriva così un figlio coraggioso della Chiesa e della Chiesa palermitana che parla a tutti, anche ai mafiosi di ieri e di oggi e di ogni luogo, che non s’inginocchia a nessuno se non a Cristo e ai poveri.

Chi lo uccise, inviato da una mafia che s’arrogava il diritto di vita e di morte, non immaginava probabilmente di condannare sé stesso, segnando, anche da parte ecclesiale, una cesura netta rispetto ad un passato, talvolta fatto di silenzi, di reticenze, finanche di connivenze: prima del martirio di Puglisi, i mafiosi venivano ancora riconosciuti da diversi come dei battezzati, pure per la loro apparente deferenza verso la Chiesa, le sue processioni e feste, i suoi ministri, quasi che essi mai avessero davvero attaccato delle verità di fede.

Erano, da parte di alcuni, semplicemente considerati dei peccatori, anche quando si affiliavano votandosi col sangue all’assassinio, commettevano il male, compivano estorsioni, arruolavano ragazzi per missioni di morte, si alleavano con poteri statali deviati, occupavano i luoghi del potere…

Ma il sacrificio del parroco di Brancaccio segnò la svolta, di cui già in precedenza s’erano colte le premesse nell’operato della Chiesa palermitana e siciliana e non solo, sostenuta dal magistero di san Giovanni Paolo II. Si giunse, cioè, a comprendere, finalmente senza più ombra di dubbio alcuno, che la mafia, ogni forma di mafia, è ateismo contrapposto al Vangelo, con esso in radicale antitesi, e perciò contro la dottrina della fede, contro la giustizia, l’amore, la dignità della persona umana.

Questa verità fu scritta col sangue di un prete alfiere di una coerenza evangelica, che ne fece uomo scomodo ed elemento di profonda discontinuità, in un ambiente segnato dal dominio delle cosche e in cui egli, attraverso il ministero sacerdotale, inseriva comunque parole di speranza, semi di conversione e di fede che, se, da un lato, puntavano alla liberazione spirituale e anche materiale del popolo di Dio, in particolare dei piccoli e dei più giovani, dall’altro, sortivano l’effetto di smascherare agli occhi di tutti gli uomini d’onore e la loro finzione di difensori del sacro.

Eppure, tanti anni e molte commemorazioni dopo, è forse arrivato il tempo di fermarsi a riflettere, per capire se non sia il momento di smontare palcoscenici e – soprattutto – di rivedere il modo di affrontare il tema del contrasto alla criminalità organizzata, a partire dal linguaggio, specialmente con i più giovani, in un tempo in cui risulta più comodo tenere i santi – anche quelli laici – sugli altari, lontano dalle proprie vite e dalla quotidianità?

A indicare la via è proprio, ancora oggi, un prete, Puglisi, che cercava di sradicare la cultura mafiosa con un indiscutibile impegno sociale, civico e solidale, ma ancor più con la testimonianza, l’annuncio del Vangelo e la costante riaffermazione della sacralità della vita umana, sancita dal Padre nostro che è nei cieli.

Nelle sue omelie spesso si rivolgeva anche ai mafiosi, invitandoli a incontrarsi, a parlare, a spiegare i motivi che li spingevano a ostacolare, con le loro trame e le loro spedizioni punitive ed estorsive, chi invece educava i bambini e gli adolescenti allo studio, all’amore per il creato, ai valori della legalità e del rispetto reciproco.

In questo suo fare, aveva ben chiaro il bisogno di ripristinare il volto umano della comunità, per giungere a una dimensione diffusa della condivisione dei valori evangelici e non disperava di ricondurre sulla giusta via chi fosse già irretito dalla gramigna del Nemico.

Un po’ alla volta, fece capire ai più piccoli che, per ottenere il rispetto nella vita, non bisognava essere dei criminali, “gente di rispetto”: bastava soltanto avere in mente e nel cuore idee buone e pulite, difendere i propri diritti di persone e di cittadini. Ecco quello che mi piace denominare il “metodo Puglisi”: cenacoli del Vangelo, predicazione continua, visita alle famiglie, attività di doposcuola e lotta all’evasione scolastica, campi estivi, missioni popolari, letture formative costanti, azione religiosa e sociale di prevenzione, accompagnamento delle giovani coppie, educazione al perdono e alla riconciliazione…, insomma evangelizzazione e promozione umana: furono questi alcuni dei punti fermi della sua azione, basi di un metodo – ancora oggi tremendamente attuale e forse non del tutto compreso nel suo valore e nella sua portata – che si rivelò essere un antidoto silenzioso ed efficace per combattere fin dalle radici la malapianta mafiosa.

Lo uccisero, pensando di metterlo a tacere. Lo consegnarono all’eternità: 3P – come lo chiamavano gli amici – vive, parla ed opera perché la zizzania non attecchisca ancora.