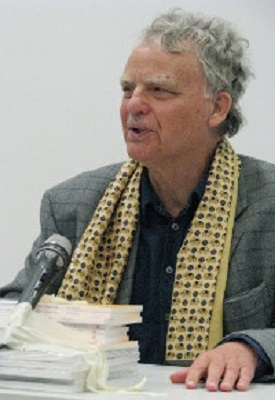

Nel pomeriggio di lunedì 16 gennaio è morto a Freiburg Hansjürgen Verweyen – ordinario di teologia fondamentale presso l’università della città ai piedi della Foresta Nera dal 1984 al 2004.

Un ventennio nel quale ha segnato profondamente la disciplina teologica in Germania e anche oltre i confini del paese – in particolare dopo la pubblicazione della sua opera maggiore Gottes letztes Wort (1999; tradotto in italiano da Queriniana nella collana BTC).

Teologia e vita: la testimonianza

Nato a Bonn nel 1936, rimane segnato dall’esperienza della guerra e dei bombardamenti degli alleati sulle città tedesche – che, in età matura, fa entrare nella sua riflessione teologica. Ne troviamo, infatti, traccia nel suo volume Warum Sakramente? (2001; traduzione italiana per i tipi EDB), nei passaggi in cui riflette sul rapporto fra eucaristia e ministero ordinato.

Per molti di coloro che li stavano attorno questa inserzione biografica rappresentava un indebolimento di un pensiero teologico rigoroso, netto, consequenziale. Probabilmente, al contrario, esso metteva in luce un nucleo di fondo di quello stesso rigore della ragione teologica – quantomeno sul versante ermeneutico, che faceva perno sulla categoria della testimonianza. Non meno rigoroso di quello logico-trascendentale che caratterizza la prima parte di Gottes letztes Wort, che ha quasi egemonizzato il dibattito a partire dalla sua proposta teologico-fondamentale.

La testimonianza è, infatti, una pratica della fede, consapevole sia della sua parzialità sia dell’ingiunzione che la origina: fare dei gesti del corpo credente una trasparenza per quelli di Gesù.

Gli incontri di Bonn

Dopo un breve periodo in seminario, Verweyen prosegue i suoi studi di teologia e filosofia: ed è sui banchi dell’Università di Bonn che incontra due persone che accompagneranno tutta la sua vita: la moglie Ingrid e Joseph Ratzinger – col quale scriverà, non senza tensioni e differenze in un rapporto che rimarrà sempre caratterizzato da estrema schiettezza (basti qui ricordare la sua reazione militante all’uscita del Catechismo della Chiesa cattolica, Weltkatechismus: Therapie oder Symptom einer kranken Kirche?) e profondo rispetto, la sua tesi di dottorato Ontologische Voraussetzungen des Glaubensaktes (1969).

Sono anni in cui un laico in Germania non poteva ancora insegnare teologia nelle Facoltà statali, e sono questi che decidono non solo del vissuto personale di Hansjürgen Verweyen ma anche della suo possibile contributo alla teologia cattolica. Tramite Ratzinger entra in contatto con Hans Urs von Balthasar, col quale intrattiene uno scambio epistolare fino alla morte del teologo di Basilea; si profila così la possibilità di assumere la direzione editoriale della nascente Johannesverlag.

L’altra opzione è quella di insegnare religione nelle scuole. Ed è qui che entra in gioco la figura, discreta ma decisiva, della moglie Ingrid che riconosce la vocazione alla teologia di Hansjürgen e lo invita, ma forse è un eufemismo, a quella fedeltà che si deve a ogni vocazione.

È così che la giovane famiglia varca l’Atlantico e approda in una sperduta cittadina dell’Indiana – South Bend, che però è anche la sede della Notre Dame University dove Verweyen insegna dal 1967 al 1975. È proprio nel periodo americano, sono gli anni in cui abili strateghi elettorali repubblicani iniziano a intuire il nesso tra disposizione religiosa e tendenza elettorale, che Verweyen si sente confermato nell’esigenza razionale interna alla fede cristiana – unica via per evitare uno slittamento fondamentalista del cattolicesimo e renderlo capace di abitare, con criteri rigorosi e condivisibili, il dibattito pubblico.

Rientra in Germania nel 1975 dove insegna a Bochum fino alla sua chiamata alla cattedra di teologia fondamentale presso la Albert-Ludwigs-Universität di Freiburg. Nel frattempo, aveva scritto la sua tesi di abilitazione in filosofia a Monaco, alla scuola fichtiana di Nikolaus Lobkowicz, con un lavoro su Recht und Sittlichkeit in J.G. Fichtes Gesellschaftslehre (1974).

Fichte e il dialogo con Pierangelo Sequeri

Di Fichte Verweyen è stato un profondo conoscitore e un originale interprete, fino a fargli giocare un ruolo chiave nella configurazione trascendentale di un soggetto umano che sta, originariamente, nel legame con una eventuale manifestazione storica di Dio – nel senso che questo essere-nel-legame, rinvenuto a posteriori, non può avanzare alcuna pretesa rispetto all’effettiva rivelazione di Dio nella carne di Gesù.

La configurazione del Sollen come ingiunzione/attestazione che può accadere solo dalla comparsa dell’altro a soluzione della frattura insanabile del soggetto fra io-e-me, che gli impedisce quell’unità a cui aspira essere, rappresenta anche il punto caldo del lungo e cordiale confronto fra l’impostazione trascendentale di Verweyen e quella fenomenologica di Sequeri. Dove quest’ultimo vede un permanere aporetico della costituzione autonoma del soggetto moderno, che non sarebbe in grado di riconoscere l’eteronomia che lo costituisce, in quanto ne assorbe l’alterità quale funzione della propria ricomposizione in unità soggettuale.

Senza voler cercare a tutti i costi di armonizzare i due approcci, che si sono letti con interesse e attenzione per un ventennio, mi sembra possibile individuare una prossimità anche in questa quaestio disputata: è vero che l’apparizione dell’altro, come genesi di un Sollen che costituisce l’unità trascendentale del soggetto, lavora a favore di questa ricomposizione altrimenti impossibile – ma essa viene raggiunta solo come qualcosa che è dovuto a quella irruzione dell’altro nell’orizzonte trascendentale del soggetto che non è integrabile nella sua unità raggiunta. Ossia, il soggetto trascendentale rimane nel Sollen solo se l’altro, in questo orizzonte, rimane effettivamente tale: ossia, se autonomia ed eteronomia non vengono più pensati come antinomici.

Hansjürgen Verweyen come Doktorvater

Ho iniziato a lavorare alla mia tesi di dottorato con Verweyen nel 1995 e i tre anni che ho passato accanto a lui, partecipando agli incontri bisettimanali del Doktorkreis il mercoledì dal primo pomeriggio alla sera, mi hanno formato molto più di quanto potessi immaginare sia come teologo che come persona.

Era, a quei tempi, sicuramente un Doktorvater vecchio stampo: esigente, rigoroso, anche intransigente quando era necessario (ogni tanto anche quando non lo era). Ricordo il timore panico che mi assaliva ogni volta che gli portavo pezzi di tesi o altri lavori nelle sue ore di ricevimento.

Ma era un uomo e un teologo che cercava e desiderava essere messo in questione dai suoi allievi e dalle sue allieve: aspirava a generare un pensiero che fosse nostro in ciascuno di noi, che non fosse la copia un po’ sbiadita del suo. Di questo aveva il massimo rispetto e, credo, fosse la sua gioia più grande quando coglieva la sua genesi nelle nostre presentazioni e nei dibattiti, serrati e anche duri, che ne seguivano.

Da lui abbiamo appreso l’arte dell’argomentazione, della parola ben fondata in grado di stare in piedi con le sue gambe e di scendere con forza persuasiva sulla piazza del dibattito pubblico. Ma tutto questo chiedeva un lungo e paziente percorso; chiedeva di scavare nei meandri più complessi del pensiero occidentale – lungo un filone che iniziava con Anselmo, passava per Tommaso, faceva una digressione verso Suarez, approdava a Cartesio, per muoversi poi verso Kant e Fichte, non senza rinunciare a uno sguardo verso Blondel. Per poi muovere da qui verso Rahner e Balthasar, il Vaticano II e la teologia e filosofia contemporanea.

Lasciava molto spazio di manovra quando affrontavamo temi tangenziali al suo impianto, ma verificava con acribia tutti i passaggi che andavano a toccare il nucleo portante della sua impostazione teologica e filosofica.

L’ultimo quinquennio del XX secolo è anche quello che ha visto l’ultimo grande dibattito tra scuole teologiche in Germania, sull’asse della diversa lettura della libertà a partire da Fichte che proponevano Verweyen a Freiburg e Pröpper a Münster. Un dibattito duro, senza esclusione di colpi di pensiero, che si basava però sulla grande stima e rispetto che i due avevano l’uno verso l’altro. Anche da questo abbiamo appreso molto, soprattutto per quanto riguarda l’importanza di confrontarsi con posizioni diverse a quelle che uno pratica, onorandole con rigore critico e avanzando nello scavo della propria impostazione teologica.

A quella stagione, guardo oggi con un po’ di nostalgia e con un senso di responsabilità per esserne stati parte senza però avere la misura di rideclinarla nella stagione seguita a quella dei nostri maestri.

Alla notizia della sua morte hanno cominciato ad affastellarsi tutta una serie di ricordi, momenti di grande intimità e scontri anche duri – perché la situazione lo imponeva e ognuno la affrontava a partire dalla propria esperienza. Porto dentro di me con calore e gratitudine anche questi passaggi più dialettici del nostro rapporto, perché sempre avvolti da un affetto che ho sentito sincero, paterno, amico.

La perdita di un maestro lascia sempre disorientati, si sente il peso di custodire creativamente quanto gratuitamente ricevuto – per la passione della fede e della ragione. Ogni legame religioso con Dio deve nutrirsi di una devozione del pensiero, di una pratica altrettanto sacra del meglio di cui l’intelligenza umana è capace. Perché non meno di questo è ciò che Dio desidera da noi.

Sono molto grato a Marcello Neri che, approfittando della sua conoscenza personale, ha restituito tratti inediti della figura di Verweyen. Ricordo di averlo visto di persona una volta sola, nei primi anni duemila, partecipando ad una sua lezione a Freiburg, dato che ero lì per studiare la lingua.

Grazie alla traduzione italiana di Gottes letzes Wort (La parola definitiva di Dio [2001]), ho apprezzato il rigore teoretico e la profondità speculativa di questo teologo. Da lì prese avvio un mio studio sulla questione del “senso” (Sinn) nella sua teologia fondamentale che apparve su “Rassegna di Teologia” (2009). Ricordo anche un cortese scambio di email, quando gli inviai l’articolo.

Nelle conclusioni di questo articolo rilevavo alcuni punti critici che però solo in seguito mi apparvero più evidenti. Nonostante infatti il suo sforzo di elaborare un pensiero logico-trascendentale il meno scalfibile da elementi storici (vedi il suo programma di una “filosofia prima”), mi sono sempre più convinto, con il prosieguo dei miei studi (non solo teologici, ma soprattutto storico-filosofici), che il progetto di questo grande della teologia della seconda metà del XX secolo, fosse comunque “regionale” (la teologia nell’ambito universitario tedesco e più in generale nel dibattito pubblico d’oltralpe) e ascrivibile altresì alla stagione universalistica del cattolicesimo del ventennio precedente, di cui la Fides et ratio ha rappresentato la forma più vistosa. Su questa linea comprendo la critica – sebbene formulata in modo forse troppo sintetico – che gli ha rivolto il noto teologo italiano Giuseppe Ruggieri. Per nulla estraneo agli ambienti accademici tedeschi (unico teologo italiano a scrivere per l’Handbuch der Fundamentaltheologie, oltre che docente di teologia fondamentale a Tubinga nel 1994-95 a motivo del pensionamento di Seckler), Ruggieri ha sostenuto che il progetto di una mathesis universalis portato avanti del teologo tedesco rappresenta un’ipotesi “disperata” che “rifiuta di riconoscere la configurazione del discorso su Dio nel nostro tempo” (cf La verità crocifissa, 62; Prima lezione di teologia, 94).

Ma è forse anche motivo di questa “affascinante inattualità” che Verweyen – al pari del suo collega Pröpper opportunamente ricordato da Neri – resta interessante anche per chi non dovesse condividere le sue premesse teoriche.