Nel settembre del 2016 a Beaumont-en-Véron, in un castello (Pontourny) nella valle della Loira, viene inaugurato – con grande clamore mediatico – il primo centro francese di «deradicalizzazione», fortemente voluto dal governo Valls dopo gli attentati terroristici del novembre 2015. Si rivolge a giovani attratti dal terrorismo islamico intenzionati a chiedere aiuto per poterne uscire e avere la possibilità di un inserimento sociale e professionale. La struttura, che parte con 5-6 ospiti volontari, può ospitarne una trentina.

L’intenzione dichiarata dall’allora primo ministro era quella di aprire un centro di questo tipo in ogni regione della Francia. Ma in meno di un anno il «Centro di prevenzione, integrazione e cittadinanza» di Pontourny chiude e il progetto viene definitamente abbandonato. È l’evidenza del fallimento di una politica di «prevenzione» che aveva sollevato da subito critiche e contestazioni.

Finora le critiche si erano però concentrate soprattutto sull’idea che ispirava il progetto e su quanto comunicato da fonti ufficiali. Dei mesi di attività del Centro di Pontourny era stato fatto trapelare molto poco. Ora, grazie a un volume di recente pubblicazione in Francia curato da Alex Alber, Joël Cabalion e Valérie Cohen (Un impossible travail de déradicalisation, Erès, Toulouse 2020), è possibile ricostruire le contraddizioni e le fragilità che hanno condotto a un così repentino fallimento dell’esperienza pilota. L’indagine dei tre sociologi è molto ben documentata e si basa su interviste alla quasi totalità del personale.

Pratica marziale

Nella prima parte del volume gli autori, docenti all’Università di Tours, ripercorrono la genesi del progetto, fin dalle fasi di studio. Essi mostrano come già l’approccio teorico relativo alla radicalizzazione e alla sua prevenzione fosse viziato in partenza da contraddizioni che sono divenute evidenti in corso d’opera.

Anzitutto, il governo fatica non poco a trovare un sito idoneo dove collocare il progetto per l’opposizione dei residenti delle zone interessate. L’occasione propizia è offerta da una mobilitazione di educatori specializzati contro la chiusura di un centro di istruzione e formazione professionale a Beaumont-en-Véron. Così il progetto trova «casa» grazie a una doppia convenienza: «salvare il posto di lavoro di una parte degli educatori in cambio dell’accettazione di un progetto che nessuno voleva sul territorio» (p. 61).

La gestione del Centro è affidata a un dirigente e a un ex militare, che già in passato avevano collaborato in Centri statali per l’integrazione e l’occupazione. I due impongono alla vita della struttura una disciplina marziale dalla quale prendono via via le distanze una parte degli operatori (uno staff di una trentina di persone tra insegnanti, psicologi, infermieri e assistenti sociali, per un costo sul milione di euro all’anno).

Il programma quotidiano prevede uno schema piuttosto rigido: sveglia all’alba, colazione e pulizia delle stanze, partecipazione all’alzabandiera e canto della Marsigliese con indosso una uniforme uguale per tutti, sia per liberarsi dei segni esteriori della vita precedente sia per attingere alle fonti del patriottismo repubblicano. Durante la giornata lezioni di storia, islam e geopolitica, curate dallo staff del Centro.

Non è chiaro quali siano i criteri di selezione dei giovani che iniziano il «programma»: si afferma che non hanno precedenti penali né pendenze giudiziarie, né appaiono segnalati dai servizi. Sarebbero invece richiedenti volontari, oppure indicati talora dalle famiglie di provenienza, perché si teme che vadano a combattere all’estero o possano organizzare attentati in Francia. Prima di entrare nella struttura firmano un contratto. Rifiutando di firmarlo non troveranno più lavoro sul territorio francese.

Missione impossibile

La seconda parte del libro esamina le difficoltà effettive che hanno reso la missione di fatto impossibile.

Anzitutto, la fretta con cui è stato messo in piedi e l’eco mediatica di cui è stato fatto oggetto (a motivo soprattutto di un rapido tornaconto politico) non hanno giovato alla causa del progetto. A febbraio 2017 una commissione interna del Senato francese scriveva che l’esperienza, dopo pochi mesi di vita, risultava già «un vero fallimento (…), un fiasco (..). L’intenzione era buona ma questa politica è stata messa in piedi troppo frettolosamente per rassicurare la popolazione. L’obiettivo era giusto, ma ci vogliono degli esperti, dei professionisti rigorosi, non dei principianti allo sbaraglio».

Concepito per accogliere su base volontaria, il centro fatica ad attrarre candidati. Da subito, notano gli autori, «l’accesso volontario dei candidati è rimasto una sorta di finzione inserita nella narrazione generale del progetto» (p. 84). Il reclutamento, infatti, è stato portato avanti sulla base di segnalazioni e come «volontariato forzato» (p. 85). Gli utenti sono stati trattenuti al Centro anche contro la loro volontà e l’utenza ha incluso via via anche giovani con disturbi psichiatrici, ma senza tendenze riconoscibili alla «radicalizzazione». Solo nove posti sono stati occupati da settembre a febbraio, quando il Centro si è definitivamente svuotato. Di questi, nessuno ha completato il percorso previsto, come rivela il ministero.

A ciò vanno aggiunte le manifestazioni della popolazione locale, che ha accettato malvolentieri i nuovi vicini, temendone la «pericolosità» sociale. L’utilizzo delle divise peggiora le cose, rendendo gli utenti identificabili. I pochi (per fortuna) incidenti accaduti all’interno del Centro non sono stati divulgati dalla direzione.

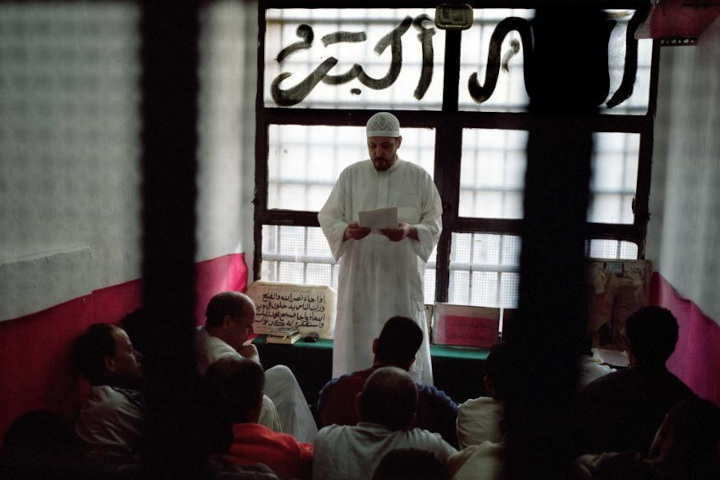

Una questione critica è stata lo spazio della pratica religiosa. Inizialmente, pur non essendo formalmente vietata, essa non era né riconosciuta né favorita (il programma della giornata lasciava poco spazio per momenti di preghiera). «Non facendo nulla per concedere spazio alla pratica religiosa, al Centro si è di fatto comunicata l’idea di considerare la religione come una forma di dipendenza che avrebbe potuto essere curata con la sua graduale sospensione fino all’astinenza, in una sorta di cura disintossicante» (p. 126).

Gli ospiti non hanno accettato una tale condizione e si sono ricavati tempi e luoghi per la pratica religiosa, costringendo inizialmente gli operatori a una sorta di «caccia alla preghiera» (p. 126). Davanti alla non percorribilità di una negazione della dimensione religiosa, la direzione del Centro ha poi deciso di reclutare un cappellano per guidare la preghiera, richiedendogli l’impegno a «riformare» la religiosità degli ospiti.

Ermeneutiche inconciliabili

Altra tensione decisiva si è prodotta sull’interpretazione del ruolo e del peso che dovevano essere conferiti al decoro militare e ai riti patriottici. L’uniforme, l’alzabandiera, il canto dell’inno nazionale sono risultati difficili da accettare per una parte dello staff, che non ha condiviso una pedagogia impostata sull’autorità e sull’intimidazione, ritenendola una forma di abuso (di coscienza).

La «guerra di posizioni» (circa l’interpretazione della missione) che si è consumata tra educatori e dirigenza è oggetto della terza parte del libro. La direzione del Centro ha tentato, con qualche successo, di spingere gli educatori più avversi alla «impostazione marziale» a dimettersi. Si è messo mano a un parziale rinnovamento del team educativo. Ma le nuove reclute sono risultate spesso meno qualificate, senza una formazione adeguata. Insomma, sono entrate figure sicuramente più vicine alla linea della dirigenza ma più fragili sotto il profilo professionale.

Tale conflitto profondo ha prodotto un disagio che ha lasciato il segno. La descrizione, per molti versi grottesca, della vita a Pontourny fa trapelare testimonianze di sofferenza vera. Anzitutto, una sofferenza di carattere etico, che deriva dalla sensazione di alcuni tra gli operatori di avere fatto del male a coloro che desideravano aiutare. Sofferenza poi per la mortificazione professionale patita, per condizioni di vincoli e protocolli che impedivano di fatto di distaccarsi da pratiche professionali giudicate discutibili.

Insolita e classica

In conclusione, a giudizio degli autori, è possibile affermare che la storia del Centro di Pontourny è insieme una vicenda «insolita e classica». Insolita, perché sono stati pochi i progetti recenti in Francia che hanno avuto un così forte sostegno politico e una così intensa copertura mediatica. Il progetto – che i tempi della politica non hanno consentito di studiare e maturare adeguatamente – era basato su una serie di equilibri precari (alcuni noti già prima della sua partenza) che ne hanno determinato il fallimento inevitabile.

Ma è anche una vicenda che ha qualcosa di «classico», in quanto getta luce su alcuni ricorrenti vicoli ciechi nei quali finiscono per incagliarsi, in modo trasversale, i progetti di lotta alla radicalizzazione. Dall’assenza di una definizione condivisa di radicalizzazione alla tensione tra un approccio educativo teso al recupero della persona e una tendenza repressiva, fino all’ambigua e incerta valutazione del ruolo della religione, in costante oscillazione tra elemento patogeno (da combattere) e terapeutico (da valorizzare). Tutte condizioni che sono state alla base anche del fallimento di Pontourny, confermando ancora che il ruolo delle religioni in una convivenza democratica dovrà essere affrontato per altra via, sicuramente più lunga.

Cf. la recensione al volume firmata da e pubblicata su La vie des Idées il 4 novembre 2020. Cf. anche l’articolo a firma di Leone Grotti, «La Francia chiude l’unico centro ufficiale per “curare” gli estremisti islamici», su www.tempi.it (1° agosto 2017). Qui un’intervista di France Culture ai tre sociologi, autori del lavoro di ricerca presentato nel volume Centre de déradicalisation de Pontourny: un échec riche d’enseignements (2 novembre 2020).