Giovanni Battista Baronchelli è stato un noto corridore ciclista degli anni Settanta-Ottanta. Nel 1973, al suo ultimo anno da dilettante prima del professionismo, ha vinto le più popolari corse a tappe: il Giro d’Italia e il Tour de l’Avenir, ultimo corridore − tuttora − ad aver portato la maglia gialla, nella categoria dei giovani, in Italia. Nel giorno della partenza del Tour − a cui Baronchelli ha partecipato a due edizioni da professionista − gli abbiamo chiesto di raccogliere i suoi ricordi attorno alla corsa e le sue attuali considerazioni, non solo sportive.

- Sei stato uno dei pochi italiani a vincere il Tour de l’Avenir e anche l’ultimo. Chi altri lo ha vinto?

Prima di me lo avevano vinto vinto Felice Gimondi nel 1964 e Mino Denti nel 1966. Io l’ho vinto nel 1973 e, come hai detto, dopo di me, non ci sono stati altri italiani ad averlo vinto. Era ed è rimasta una corsa importante, anche se oggi se ne parla molto meno, mi pare. Tra i campioni di tutti i tempi, oltre a Gimondi, l’hanno vinto corridori come Greg LeMond, Miguel Indurain, Laurent Fignon (corridori che hanno vinto il Tour anche da professionisti); più recentemente, nel 2018, l’ha vinto Tadej Pogačar, attuale stella del ciclismo mondiale.

- Ma tu l’hai vinto nello stesso anno – unico al mondo – del Giro d’Italia ed eri molto giovane, pure come dilettante. Con quale preparazione?

In precedenza, avevo partecipato a due sole corse a tappe brevi: in Svizzera nel 1971 vincendola, e nel Giro della Valle d’Aosta, nel 1972, in cui mi sono classificato al terzo posto. Allora si partecipava alle corse a tappe come squadre regionali o nazionali. Al Giro d’Italia dilettanti del 1973 ho partecipato nella squadra Lombardia «B», mentre la «A» conteneva gli elementi considerati più forti. I componenti per squadra erano ridotti e non si correva ancora con una strategia: ciascun dilettante poteva giocare ancora, abbastanza liberamente, le proprie carte. Poi, chiaramente, tutto dipendeva da come sarebbero andate le cose nelle 10-11 giornate di corsa.

- Come è andato, allora, quel Giro d’Italia che hai vinto?

Ricordo che quel Giro è partito da Arezzo con una cronometro a squadre, seguita, dopo 3-4 giorni, da una cronometro individuale: non sono andato, da subito, benissimo in quella tappa, ma in quella successiva sono riuscito a entrare nella fuga di un gruppetto e a conquistare la maglia del primo in classica – verde non rosa – senza vincere la tappa. Decisivo è stato il «tappone» con l’arrivo al Nevegal (in Veneto) su 12 chilometri di salita dura. Ricordo che pioveva a dirotto, in maggio. Quei giorni – gli stessi del Giro dei professionisti – sono stati caratterizzati dal maltempo e ci sono state, perciò, molte cadute. Al Nevegal ho vinto la tappa e ho consolidato il primato in classifica. Nelle ultime tappe, collinari, ho mantenuto il distacco. L’ultimo arrivo è stato a Ravenna. Al secondo posto si piazzò Giovanni Martella (poi professionista alla SCIC), al terzo Bernard Boureau che sarà terzo pure al Tour de l’Avenir (poi divenuto uno dei gregari «di lusso» di Bernard Hinault, da professionista).

- Dopo il Giro sei andato al Tour de l’Avenir. Avevi 20 anni.

Infatti, non avrei dovuto andare al Tour: non era nei miei programmi. Il mio obiettivo, assieme a mio fratello Gaetano (cf. qui), era passare al più presto al professionismo, l’anno successivo. Tutti i giovani corridori promettenti volevano questo. Ma c’era per me un problema: si poteva passare al professionismo solo al compimento del 21° anno di età, a cui io sarei arrivato il 6 settembre 1974. Il patron della mia squadra mi affidò dunque ad Ernesto Colnago – storico costruttore di bici da corsa – che riforniva sia la mia squadra sia squadre professionistiche, tra cui la SCIC. Tuttora il marchio Colnago campeggia sulle bici di campioni come Pogačar. Per inciso: la prima bici marcata Colnago a giungere in maglia gialla a Parigi, prima di quella di Pogačar nel 2020, è stata la mia. Ernesto Colnago si adoperò per il mio contratto con la SCIC nel 1974, benché non avessi ancora l’età giusta. A quel punto la Federazione Ciclistica – l’organo che sovrintende alla legalità nel ciclismo – ha acconsentito, quasi imposto di andare al Tour, per fare bella figura come Italia.

- Ci sei andato volentieri?

Partecipavo a ogni gara per vincere. Anche se ero ancora giovane, fare il corridore era diventato il mio mestiere e volevo farlo bene. A 20 anni la mia testa, nel bene e nel male, era già quella di un adulto. Le passioni sportive adolescenziali c’entravano sino a un certo punto. Dico sempre che ho cominciato a correre in bicicletta perché non volevo fare il contadino: forse un poco esagero, ma dico il vero. Sono partito dunque anche per il Tour per fare il meglio. Siamo andati in Francia – come sempre allora – come squadra nazionale, azzurra. C’era con me mio fratello Gaetano, assieme ad altri compagni molto forti. Il nostro commissario tecnico era Mario Ricci, un bravo tecnico. Ero il capitano designato, ma − come ho detto − tra i dilettanti, allora, non c’erano rigide gerarchie: sarebbe stata la strada a decidere chi fosse il capitano. Al via c’erano, ovviamente, tanti corridori importanti da tutte le nazionalità. Io ancora non li conoscevo.

- E hai vinto…

Le prime tappe le abbiamo corse nel Sud della Francia, in luglio, in concomitanza con gli ultimi giorni di gara del Tour dei professionisti (che in quell’anno fu vinto da Luis Ocaña): le strade erano le stesse, ma i nostri percorsi erano più brevi. C’era un caldo incredibile. Alla terza tappa ho conquistato la maglia gialla in una gara a cronometro che ho vinto. Mi sono trovato così in testa senza grandi programmi. Nei 2 giorni successivi si saliva sui Pirenei: il primo giorno sono andato così così, ma senza perdere minuti; nel secondo, ho staccato gli altri uomini di classifica, facendomi compagno di fuga di José Nazabal, uno spagnolo: non ho vinto la tappa, ma ho aumentato il distacco in classifica sino a poco meno di 5 minuti dal secondo, che in una gara in bici non sono pochi. Ero già a buon punto.

Nella quint’ultima tappa, però, mi è capitato di cadere a 20 chilometri dall’arrivo, picchiando duramente un ginocchio. Avevo una brutta ferita. Secondo i medici del Tour non avrei dovuto continuare. Ma il massaggiatore che mi aveva procurato Ernesto Colnago e che qui voglio ricordare – Isaia Stefano – mi ha curato bene. Sono andato avanti anche se mi faceva male, stringendo i denti. C’erano le ultime 4 tappe, impegnative, ma non le più dure. Ho corso per conservare il vantaggio che avevo. Ricordo che alla penultima tappa è venuto mio padre: era la prima volta che veniva a vedere me e Gaetano fuori dall’Italia, in Francia! Ero contento. Insomma, per forza fisica e per un buon morale, ce l’ho fatta: ho vinto. Secondo fu Wolfang Stenmayr, austriaco, terzo Bernard Borroau, francese, già terzo al Giro.

- Chi ti ha aiutato, non solo sportivamente, a vincere?

I compagni della squadra italiana sono stati corretti. Il tecnico Ricci è stato bravo. Ma per me, in quel Tour, è stato determinante mio fratello Gaetano: lui mi ha consigliato e incoraggiato per bene in gara, cosa che non ha più potuto fare, allo stesso modo, nelle squadre professionistiche – benché siamo rimasti sempre insieme – perché, nel professionismo, vigevano direttive più rigide.

- Quali differenze tra dilettanti e professionisti?

In quel Tour, come in tutte le corse nelle categorie dilettanti, col direttore sportivo e con i compagni, si stabiliva prima della partenza una tattica di massima. Ma poi in corsa ci si doveva arrangiare. Non si ricevevano «ordini» dall’ammiraglia, ossia dalla macchina del direttore sportivo: come si dice, «chi ne aveva nelle gambe, andava». Nel professionismo sono cambiate molte cose. Oggi, tutto è scientificamente calcolato e misurato e tutto viene comunicato ai corridori attraverso le «radioline». Il ciclismo odierno è molto diverso. Preferivo quello di un tempo.

- Dopo queste vittorie eri già noto in Italia, presso i tifosi, come il campione del futuro. Qual è stato il tuo rapporto coi tifosi?

Ho cominciato, in pratica, ad avere tifosi da quando ho iniziato a correre in bici: a partire dai miei familiari, dalla gente del paese e dei paesi vicini, in cui c’era allora tanta passione per le corse e tante famiglie si conoscevano tra loro. Certo, quando ho raggiunto quei traguardi la popolarità è aumentata. E più vincevo e più, ovviamente, aumentava. Io ho sempre attribuito molta importanza ai tifosi. Era importante per me avere tifosi, nel senso di miei sostenitori. In uno sport che stava, come ho già detto, diventando un mestiere, i tifosi mi hanno aiutato a conservare quel valore della passione, del fare bene, del dare soddisfazione, non solo da sé stessi e per sé stessi, ma ricevendola e dandola agli altri. La gioia in fondo era quella. Non esiste, secondo me, uno sport vero e sano, senza tifosi che sostengono e che partecipano, ma in questo senso.

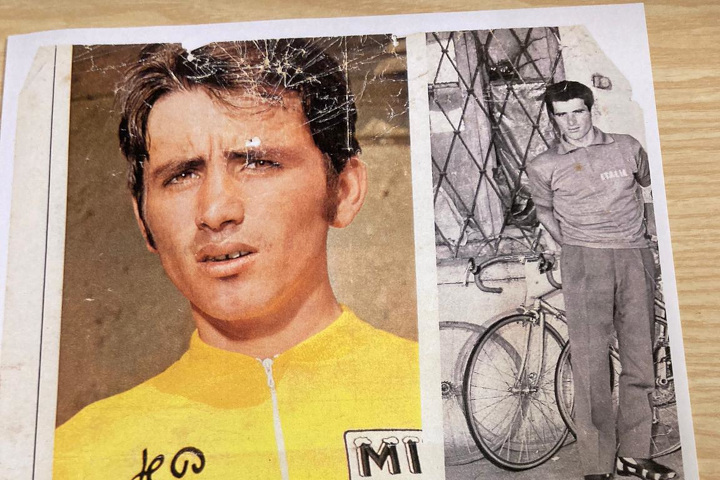

È vero poi che i tifosi – che mi conoscevano molto poco – magari mi enfatizzavano e mi facevano diverso e migliore di quello che ero, come, probabilmente, i ragazzini che giocavano in spiaggia con le biglie dei corridori, tra cui quella con la mia foto. Penso, però, che i miei tifosi riflettessero molto anche la mia immagine. Succede sempre così, penso: dipende da come il campione si comporta, da quel che dice, come si relaziona con gli avversari. Io purtroppo ho subito anche insulti da parte di tifosi di altri corridori. Ma sono contento dei tifosi che ho avuto, di chi si ricorda ancora di me e delle mie caratteristiche nelle corse e fuori dalle corse.

Aver avuto tanti tifosi, soprattutto nel passaggio da dilettante vittorioso a professionista molto promettente, mi ha caricato tuttavia di tante responsabilità. Forse troppe. È successo poi che non ho vinto quanto i miei tifosi si aspettavano e io stesso mi aspettavo (cf. qui). Una parte dei tifosi può avermi quindi girato le spalle, come sempre succede. Ma la caratteristica buona del tifoso è di far entrare nel cuore il proprio campione senza lasciarlo uscire più, anche quando perde e, ad un certo punto, smette. Penso di aver avuto tanti tifosi così.

- E il tuo rapporto coi giornalisti, qual è stato?

Per ragioni di carattere, non mi sono mai trovato molto bene coi giornalisti. Loro dovevano fare il loro lavoro e lo capisco. Dovevano caratterizzare i personaggi, crearli, creare contrasti di carattere. In questo modo mi hanno affibbiato un prototipo ben lontano dalla realtà. Francamente, preferivo parlare con i tifosi che con i giornalisti.

- Hai partecipato poi a due Tour da professionista. Ci racconti?

Sì, nel 1976 e nel 1979. Nel 1976, a 23 anni, ero uscito da un Giro in cui mi ero piazzato quinto. Il programma della SCIC era di fare, appunto, nello stesso anno Giro e Tour, un’impresa fisica non da poco per un corridore di classifica. Sono partito naturalmente per fare bene. Circa a metà Tour c’erano da affrontare le Alpi, con un arrivo al Monginevro. Sulla salita dell’Izoard, la penultima ma la più impegnativa, ho «scollinato» con i migliori della classifica. C’erano corridori come Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper, Lucien Van Impe (che vinse quel Tour). Nella discesa verso Briançon ho attaccato e ho guadagnato circa 2 minuti. La maglia gialla era virtualmente sulle mie spalle. Restavano solo gli ultimi 8 chilometri di salita, relativamente facile. Dovevo «solo» cercare di mantenere il distacco, cosa possibile. A 3-4 chilometri dal traguardo ho sentito di colpo venire meno le forze: mi è arrivata la classica «crisi di fame», in gergo (chi ha fatto ciclismo sa di cosa si tratta): in breve sono stato raggiunto e superato dai concorrenti. Sono arrivato al traguardo con 3-4 minuti di ritardo. Fisicamente e, soprattutto moralmente, ho preso un duro colpo. Quel mio primo Tour era finito lì: dopo qualche giorno mi sono ritirato.

- Cosa vuol dire «crisi di fame»?

La crisi di fame è terribile. Quando arriva – improvvisamente – non c’è più nulla da fare: la corsa è persa; giungere all’arrivo – ammesso che abbia senso per chi corre per vincere – è il solo risultato. Viene da una insufficiente alimentazione durante il percorso, specie nelle giornate fredde e di maltempo, quando si spendono più energie, come nel caso della tappa del Monginevro di quel Tour del 1976. I corridori devono saper gestire sempre molto bene la loro alimentazione in gara per evitare di andare in crisi nera.

- Come ci si alimentava allora? E oggi?

Allora era molto semplice: al mattino, 3 ore prima dell’inizio della tappa, si mangiava un bel piatto di pasta o di riso (fonte di carboidrati) e la classica bistecca (fonte di proteine). In gara c’erano i panini imbottiti con burro, zucchero e marmellata, prosciutto o formaggio; poi la banana e la mela. Oggi l’alimentazione in gara è molto cambiata. Ci sono a disposizione degli integratori di zuccheri e proteine a pronto assorbimento. Infatti, oggi è molto più improbabile per i corridori incappare nelle crisi alimentari, anche perché ci sono costantemente le figure tecniche a consigliare quando e cosa mangiare, in maniera calcolata. Poi c’è sempre il margine dell’imprevedibilità e dell’umano, che per fortuna non è mai completamente assimilabile a una macchina.

- Raccontaci anche il tuo Tour del 1979.

Nel 1979 non avevo partecipato al Giro. Erano gli anni dei Giri pensati per Francesco Moser e Giuseppe Saronni, poco adatti alle mie caratteristiche di passista-scalatore. Sono andato a quel Tour come capitano della Magniflex, almeno sulla carta. Ma la mia squadra aveva già corso il Giro ottenendo buoni risultati di tappa. C’era quindi poca motivazione di gruppo per sostenere la fatica del Tour. Sono partito abbastanza bene. Nella terza tappa mi sono classificato al terzo posto, con vincitore Bernard Hinault, che poi vinse la classifica di quel Tour. Nella tappa con arrivo a Roubaix – sulle strade di pietra della Parigi-Roubaix – sono caduto producendomi una ferita al mento: avrei potuto, volendo, continuare, ma quel a punto eravamo rimasti in squadra in 3 su 9, così si è deciso di tornare tutti a casa. Il bilancio dei miei Tour è piuttosto deludente, per me.

- Quali sono le differenze tra Giro e Tour?

Il percorso del Giro è tradizionalmente più duro del Tour: le pendenze delle nostre salite sono mediamente più impegnative, naturalmente se vengono messe nel percorso. La differenza fondamentale è stagionale e climatica: di solito al Tour fa un gran caldo. E il caldo è in grado di condizionare molto il rendimento dei corridori. C’è poi la pressione mediatica, diversa. Il Tour è la corsa più importante del mondo. Alla fin fine c’è una grande concorrenza per i soldi: al Tour ne sono girati molti e ne girano tuttora molti, con tutti i condizionamenti del caso. Vincere anche una sola tappa al Tour può valere una carriera.

- Come un corridore guadagnava ai tuoi tempi?

I premi di gara erano importanti, ma non erano tutto. Un gregario che vinceva una tappa al Giro non risolveva certamente i problemi economici di una vita. Ma vincere anche solo una tappa dava la possibilità di partecipare ai circuiti – o kermesse popolari – successivi alla grande corsa a tappe: lì si guadagnava di più, individualmente. Il discorso era diverso per i capitani. I premi dei capitani erano divisi con la squadra. E ciò che arrivava dopo i premi aveva molta più importanza, sia in termini di inviti alle tante manifestazioni, sia, soprattutto, in termini di ingaggio per l’anno o gli anni successivi.

- È così anche oggi?

Sostanzialmente sì. La popolarità raggiunta conta più dei premi: apre la strada agli ingaggi – molto più consistenti oggi per quei pochi corridori famosi e vincenti (parliamo di milioni di euro) – oltre agli inviti alle manifestazioni, anche quando la carriera è finita da un pezzo. Non è precisamente il mio caso perché, quando ho smesso di correre, ho avviato il negozio delle biciclette con Gaetano. Per 30 anni sono stato lontano dall’ambiente. Ora che sono in pensione, mi sono reso di nuovo disponibile. Qualche volta vengo invitato a portare i miei ricordi, con la copertura delle spese. Lo faccio volentieri.

- Perché, secondo te, sempre meno corridori italiani affrontano la carriera e riescono ad affermarsi, al Tour e non solo?

Intanto la platea si è allargata: ci sono molti più corridori da Paesi che non avevano tradizione ciclistica, quali l’Inghilterra, gli Stati Uniti, l’Australia, diversi Paesi sudamericani e tutti i Paesi dell’ex blocco comunista che, un tempo, rimanevano dilettanti a vita. La condizione dei giovani italiani poi è ben diversa da quella mia e della mia generazione, 50 anni fa. A 8-10 anni io lavoravo già in stalla con la mia famiglia. Per me, come ho detto, la bicicletta costituiva la possibilità di un riscatto. Oggi il mondo è completamente diverso. Non voglio dire che i giovani stiano meglio, ma certamente c’è meno disposizione alla fatica, al sacrificio, alla sofferenza. Per diverse ragioni ci sono oggi meno giovani che in Italia abbiano voglia di affrontare una carriera così impegnativa e anche rischiosa: mettiamoci pure il traffico, il rischio di incidenti e di cadute, con le conseguenze del caso: le famiglie hanno giustamente paura.

- Quanto è importante conoscere gli avversari in gara, specie in una corsa a tappe, come il Giro o il Tour?

Sicuramente è molto importante. Ma questa conoscenza viene solo col tempo, con l’esperienza. Io, all’inizio, ho dovuto bruciare un po’ i tempi e ciò ha compromesso – trovo – la mia carriera. Ora penso a una conoscenza più profonda, non solo degli avversari, ma di me stesso. È importante conoscere innanzi tutto sé stessi, sapere quel che si fa e perché si vive. Allora non mi ponevo troppe domande: correvo per vincere e basta. Ora – a 70 anni con altre esperienze di vita e di fede – penso in maniera molto diversa. A volte mi chiedo: se avessi avuto la testa di oggi, con le gambe di allora, quale sarebbe stata la mia carriera? Forse avrei vinto ancora di più e sarei stato quel campione che molti volevano che io diventassi. Oppure avrei smesso di correre: chi lo sa!

- Hai avuto in corsa degli amici con cui parlare poter parlare, con sincerità, anche di questi argomenti molto seri?

L’amicizia vera è una merce rara: lo era anche nel mio ciclismo, forse, del resto, come in tutti gli ambienti competitivi. Nell’ambiente ciclistico ho conosciuto un po’ di tutto, anche molti «avventurieri», tanta gente che stava lì solo per il successo e per i soldi. Ma non posso essere negativo. Persone, uomini veri, avversari molto umani ne ho conosciuti. Faccio solo un nome perché è molto famoso, forse il più famoso: Eddy Mercks. Era detto il «cannibale» perché vinceva sempre e perciò, nel grande gruppo dei corridori, non era sicuramente molto amato. Eppure, posso dire che era un uomo molto umile. Sono stato a casa sua in Belgio una volta. Io ero ancora in attività agonistica, lui aveva già smesso: incontrai una persona molto semplice, umile, affatto «gonfia» per tutte le sue vittorie.

- C’era assistenza religiosa nelle gare: c’era un prete con cui poter parlare durante corse a tappe della durata di 20 giorni e passa?

No, non c’era nulla. Del resto, i corridori non la cercavano questa assistenza. Io stesso. C’era qualcuno che cercava di andare Messa qualche volta o di andare in chiesa a dire una preghiera. Oggi non credo ci sia più nessuno. Non c’era neppure il tempo allora. Oggi ancora meno. Come ti ho detto, se avessi pensato come penso ora non so come avrei potuto fare il corridore. Per me è importante andare a Messa, sicuramente la domenica. Andare a Messa può essere un’abitudine che non cambia la vita. Ma può essere una esigenza che avverti e di cui non puoi fare a meno per dare un senso alla tua vita. Mi capita di dire queste cose a qualche mio vecchio compagno con cui mi ritrovo attorno alle bici da corsa. Quando anche solo mi ascoltano in silenzio, sono contento: vuol dire che mi capiscono e che sentono che oltre alle corse c’è un’altra Corsa per la quale alimentarsi e allenarsi.