È da tempo che mi capita di intercettare parole e immagini del salmo 30, e di rifletterci su, incollandovi sopra, o risuscitando ricordi di momenti che in quel testo trovano riscontri precisi, a cominciare dalla valenza di certe figure in cui si focalizzano sentimenti forti che continuano a fluttuare nella mente. Due soprattutto: il baluardo e il coccio. A ben guardare queste immagini riassumono i due poli che creano lo spazio emotivo e figurativo del salmo: la fiducia e lo sconforto.

Può capitare di chiedersi come possano coesistere nella stessa preghiera due stati d’animo così inconciliabili, ma lo stesso porsi la domanda significherebbe ignorare che l’orazione, se deve, come deve, riflettere la vita, di questa incarna tutte le incertezze e le contraddizioni, e soprattutto la fluttuazione dei sentimenti, quella che a volte rende così estrema la distanza tra i due poli, e così veloce l’oscillazione da creare una sorta di capogiro, uno stato d’animo ingovernabile, dove sembra che non ci sia alcuno spazio intermedio tra l’euforia e la depressione.

Penso a due autori che mi fanno da tempo una salutare compagnia che mi conforta: Isacco della Stella e Giuliana di Norwich.

Nell’ultimo dei tre sermoni (27-29) in cui commenta la guarigione del cieco di Gerico da Lc 18,31-43, l’abate descrive con un linguaggio di una sincerità impressionante la penosa alternanza di benessere e di malessere che non riesce a governare: Sono visitato all’alba e subito sono messo alla prova, vengo accolto e subito abbandonato; mi esalto e subito mi abbatto, come uno che sale su un sentiero di montagna e non trova un tratto piano. Talvolta nella letizia e nella lode, inondato di troppa luce e ricolmo di una meravigliosa dolcezza, esulto per una sorta di ineffabile speranza di una salvezza insperata: tutto acclama, tutto testimonia in tuo favore, tanto che non c’è alcuno spazio per il dubbio, come se avessi raggiunto lo scopo. Talaltra, nella paura e tra le lacrime, avvolto di tenebre e pieno di amarezza, mi consumo in una tale confusione di tedio e di accidia che tutto mi scoraggia dallo sperare un miglioramento, e sono costretto a tacere. Guai a quel povero uomo che non riesce né a poggiare su Dio con il desiderio né a trovare con la sua volontà una base per poggiare su se stesso! […] Dalla grazia di Dio ho in me ciò per cui sperare sempre; da me ho invece ciò che mi fa temere in continuazione. Un momento tengo saldamente in mano tutto ciò che spero; in un altro perdo tutto quello che tenevo. (Sermone 29,15-16).

Non diversa è la situazione descritta da Giuliana, anche se il linguaggio appare più sobrio. Ma al di là del diverso stile, è facile cogliere la similarità della situazione. Scrive la reclusa di Norwich: Questo sentimento era così dolce e così spirituale che mi sentii immersa totalmente nella pace, nella quiete e nel riposo, sicura che niente sulla terra avrebbe potuto affliggermi. Questo durò solo un po’, poi tutto mutò, e fui abbandonata a me stessa, sentendomi oppressa dalla fatica dell’esistenza e dal disgusto per me stessa, al punto che a stento riuscivo a sopportare di vivere. Non avevo nessun conforto né sollievo al mio stato d’animo se non la fede, la speranza e la carità, e queste io le possedevo come verità, ma erano scarsissimamente presenti nel sentimento (Rivelazioni, cap. 15, p. 140).

Come risponde Isacco al penoso fluttuare tra esaltazione e depressione? Prendendo in mano un salmo, e quale più adatto del 106, dove ai vv. 23-30 si parla di una nave in preda alla bufera, con i naviganti sbattuti da venti e flutti tra cielo e abisso? Una situazione in cui l’àncora più sicura rimane Dio, da invocare perché «cambi questa tempesta in aura leggera», e conduca poi, nella calma, fino al «porto sospirato» (Sal 106,29-30), anche se non si sa quanto può durare il viaggio.

E Giuliana? Legge nell’altalenare dei sentimenti addirittura un progetto di Dio, che vuole educarci in questo modo a guardare al di là del mutare dell’umore, e afferma in modo deciso che «Dio vuole che sappiamo che egli ci mantiene sempre nella medesima sicurezza, sia nella desolazione che nel benessere» (ibidem, p. 141).

Non c’è molta differenza tra le due soluzioni: la preghiera (Isacco) ci aiuta a guardare “oltre”, a ciò che rimane fisso, a quelle “verità” (Giuliana) che abitano un cielo più alto di quello dei sentimenti, nel quale può accadere che scendano, ma non a nostro comando né per rimanervi in modo stabile.

Il salmo 30 disegna precisamente un percorso che prende in seria considerazione quanto noi viviamo, e ci si offre quindi come un itinerario su cui dipanare e comprendere il senso di ciò che ci accade. Ci aiuta, se vogliamo, a convivere con la mutevolezza degli stati d’animo nel variare dei giorni.

E mi torna alla mente una preghiera che mi segue dall’adolescenza: «concedici di amare ciò che comandi, e di desiderare ciò che prometti, perché nel variare delle vicende umane i nostri cuori rimangano fissi là dov’è la vera gioia». È l’eterno dilemma tra varietà e fissità, tra mutamento e stabilità, ricondotto alla radice dei sentimenti.

Il percorso del salmo 30

Il salmo 30 presenta all’apparenza un percorso lineare: una prima parte in cui domina la fiducia (1-9), una seconda che sprofonda nella desolazione più nera (10-14), e una terza dove si ha il ricupero e si finisce nella lode (15-25). Ma è davvero così? A guardar bene la risposta è no. Si tratta, al più, di tonalità dominanti (ed è già significativo constatare come il “positivo” occupi lo spazio più ampio), ma sempre frammiste l’una con l’altra, sempre in altalena, appunto.

I versetti 1-6, che trasmettono una sensazione di tranquilla sicurezza, sono proposti anche per la Compieta del mercoledì e, in effetti, l’ingresso nella notte ha bisogno di un abbandono fiducioso, quello materializzato nel versetto più famoso di questo salmo: «Alle tue mani affido il mio spirito».

Colpisce in questo inizio la folta presenza di figure confortanti: rifugio, roccia, luogo fortificato, rupe, fortezza o baluardo, un luogo spazioso, e non il sottile e pericoloso crinale dei monti, dove pure il Signore riesce a dare sicurezza ai nostri piedi come a quelli delle cerve (cf. Sal 17,34).

Cosa mettiamo sotto queste figure quando ce le ritroviamo nella preghiera? Mi ha colpito, per esempio, quanto ho letto in Bonhoeffer in una sua lettera dal carcere di Tegel: «Questa mattina alle 8 ho iniziato bene la giornata ascoltando l’esecuzione di un corale sul testo Was Gott tut, das ist wohlgetan (Quello che Dio fa, è ben fatto). Era da tempo che non sentivo l’organo e il suo suono mi è sembrato come una rocca presso cui si può trovare rifugio» (Resistenza e Resa, p. 413).

Ricordo analoga sensazione al solo sentire dalle cuffiette di una radiolina il timbro dell’organo: la magia di un suono che apriva le volte di una chiesa barocca in uno spazio angusto e limitassimo dove a volte avevo la sensazione di soffocare: liberato da un laccio, per dirla ancora con un’altra immagine del salmo. A frequentare i salmi si finisce per scrivere con le loro parole, e questo è un buon segno, perché significa che sono entrati nella nostra vita, e la nostra vita si è incollata a loro.

Ma le figure di forza e rifugio che si accumulano in testa al salmo 30 dicono soprattutto, per converso, la nostra fragilità, e il nostro bisogno di trovare appigli che siano più sicuri del «ciuffo d’erba» cui s’aggrappa chi sta affogando in un canale, per usare un bell’esempio di san Bernardo in un suo sermone per l’Avvento, presa del tutto inefficace, che va a fondo insieme a chi vi si è affidato (Sermone I, 1).

Ma è il caso di tornare sulla oscillazione linguistica di questa prima parte del salmo. Si veda: «In te mi sono rifugiato / difendimi, vieni presto a liberarmi»; «Sii per me una roccia che mi salva / tu sei la mia roccia e il mio baluardo»; «Scioglimi dal laccio che mi hanno teso / tu sei la mia difesa»; «Esulterò di gioia per la tua grazia / perché hai guardato alla mia miseria».

Domanda: proclamo ciò che vedo o chiedo ciò che non vedo? È possibile che tali atteggiamenti coesistano? Giuliana di Norwich ha risposto di sì, anzi, secondo lei, fanno parte della pedagogia con cui Dio ci educa ad avere fiducia in lui.

Pare inutile sottolineare che il peso da dare all’uno o all’altro di questi due sentimenti dipende dallo stato d’animo in cui ci troviamo quando preghiamo il salmo, ma, facendo attenzione alla dinamica che ci viene così suggerita, per cui la proclamazione sorregge l’invocazione (sei, e dunque sii!) e, d’altra parte, la sensazione di miseria che ci spinge a invocare aiuto è tamponata e guarita da ciò che proclamiamo, e questo anche nel momento in cui ci sembra che ciò che diciamo con le labbra non sia in fondo del tutto vero, anche quando la «roccia» su cui speriamo di poterci appoggiare ci sembra inconsistente come “aria”!

Il canto del dolore

Forse era necessario tutto questo preludio di immagini forti e rassicuranti per poter dare sfogo a quella che sembra essere la situazione in cui versa chi sta recitando il salmo.

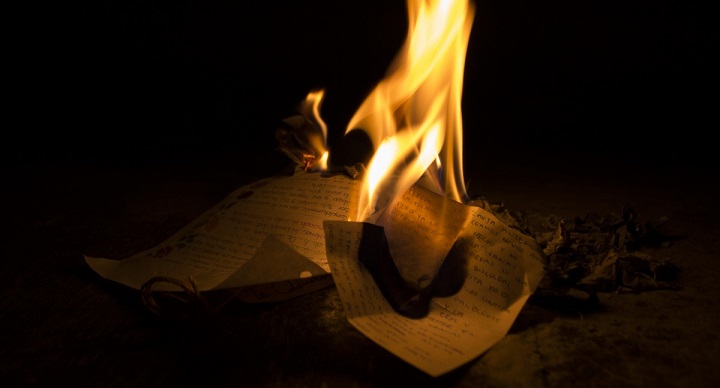

È difficile esprimere in termini più realistici la spaventosa solitudine in cui si precipita quando il mondo delle relazioni, che resta il nostro appiglio più fisico e reale, si allenta e svanisce, per rovesciarsi in un paesaggio ostile, che ha nell’immagine del «coccio che si butta» (v. 13) l’espressione pittoricamente più efficace.

Sono solo cinque versetti, ma c’è tutto. Il pianto, l’affanno, il logorio che sfianca anima e corpo, l’arsura, l’inaridirsi del vigore e, per finire, il consumarsi delle ossa, quasi uno sfasciarsi del corpo che materializza il dissolversi interiore di quel po’ di consistenza che impieghiamo una vita a costruire (vv. 10-11).

E, per aggiungere dolore a dolore, il salmo diventa a questo punto terribilmente esplicito nell’evocare come, alla base di tanto sconforto, ci sia appunto, in un crescendo da delirio, il morire delle relazioni, persino di quelle buone o credute tali. «Sono lo scherno, un rifiuto per i miei nemici, e ancor più per i miei vicini, e spavento per i miei conoscenti; chi mi vede per strada mi sfugge».

La sequenza dei tre gruppi di persone è impressionante: quanto più cresce il rapporto di vicinanza (nemici, vicini, conoscenti), tanto più sembra crescere, se non l’ostilità in sé, certamente la sofferenza e il dolore che se ne ricava, perché arriva da dove meno ce l’aspettavamo. Si può sopportare lo scherno dei «nemici», meno quello di chi ci era in qualche modo «vicino», ma quello che fa più male è quando (chi non l’ha provato?) chi prima ci salutava con calore, adesso, quando ci vede, si sposta dall’altra parte della strada, perché teme che, se qualcuno lo vede che ha una qualche familiarità con noi, pensi che anche su di lui ricada l’infamia che ci ha travolto. Qui si tocca il punto più basso della desolazione, e le parole del salmo non fanno sconti: «Sono come un morto, lontano dal cuore; sono come un coccio da gettare» (v. 13).

Credo che per un prete (ma penso avvenga lo stesso anche in altre situazioni) non c’è peggiore tristezza e delusione di quando, avendo a lungo sperato di poter essere una risorsa per il corpo ecclesiale in cui è inserito, il presbiterio intendo, quello della sua diocesi di provenienza in primis, o anche di quella in cui si trova di fatto a operare, scopre sempre più di essere invece considerato, almeno da chi ne è il “pastore” responsabile, un coccio, cioè, alla fine, una cosa inutile e inservibile.

È ancor peggio dell’essere ignorati, che è pure già una sofferenza non piccola, un castigo che viene volentieri inflitto a chi appare “elemento di disturbo”, e dunque un “fastidio” da cui liberarsi. Ti senti coccio anche quando, su ciò che dici, scrivi, e fai, ti arriva regolarmente il giudizio: «Sì, però…», dove il «però» della riserva, del sospetto, del disaccordo, è così regolare e insistente che arriva alla fine a uccidere del tutto anche il «sì». E, dunque, se ne va il consenso, se ne va la stima, se ne va tutto ciò che può farti sentire apprezzato e sostenuto.

Il salmo continua parlando di calunnie, trame e congiure «per togliermi la vita». C’è pure questo, certo, ma se viene “da fuori” si può anche fare spallucce. E non si tiri fuori, per magra consolazione, il troppo comodo «nessuno è profeta in patria» che serve solo a scaricare una responsabilità che non si vuole vedere.

Ho avuto molte occasioni di sostare a lungo in questo tempo sull’immagine del coccio. Ho meditato – era inevitabile – sulla solitudine di Gesù sulla croce, dove, al dire di Marco, egli non aveva accanto alcun vicino, e dove però, al dire di Luca, il crocifisso trovò alla fine la forza di dire le parole di questo salmo: «Nelle tue mani, Signore».

Mi sono anche ricordato che del coccio parla pure Aelredo di Rievaulx nello Specchio della carità (1,48, p.130). Ma lì ho trovato una sorpresa, che non mi ha certo consolato, almeno a tutta prima: «Quando senti gli insulti dei molti che indugiano nel circuito della cupidigia, sii come un coccio che si butta (Sal 30,13), abbandonando te stesso per passare tutto in Dio, così da non saper più né vivere né morire per te stesso, ma per colui che è morto e risorto per te (2Cor 5,15)».

Poi ho scoperto che san Bernardo ne fa addirittura una vocazione. Nelle Note che Goffredo di Auxerre ha raccolto in preparazione di una Vita del santo, è scritto che, verso i vent’anni, «pensava di scegliersi un luogo dover poter il più possibile morire al mondo e diventare come un coccio che si butta, perché nessuna futile vanagloria lo spingesse a inorgoglirsi della sua nobiltà o della sua viva intelligenza, così da portarlo alla dannazione» (Fragmenta I, 4, SC 548, 88).

E su questo ideale Bernardo ritorna nel Dovere di amare Dio 10,27, dove questa è la proposta: chi vuole amare Dio «deve farsi come un coccio che si butta, lanciarsi interamente in Dio, e, aderendo a lui, diventare con lui un solo spirito» (OSB I, 310).

Quando si è imboccata la strada del lamento, dietro la quale probabilmente si cerca qualcuno che ti compianga e ti faccia sentire meno solo, affermazioni come queste arrivano a spiazzarti del tutto, e ti costringono a riconsiderare la cosa da capo.

Per di più, proprio oggi, leggendo Il segno di Giona di Thomas Merton, trovo scritto: «Forse non c’è gloria maggiore dell’essere ridotti al nulla da un potere temporale ingiusto e stupido, perché Dio possa trionfare sul male attraverso il nostro nulla» (23 nov. 1947, p. 90). Il contesto in cui scrive è drammatico: è la notizia di trappisti martirizzati in Cina. Resta la sostanza: rimanere vittima di un «potere temporale ingiusto e stupido», fosse anche quello di un tribunale. C’è solo da augurarsi che altre storie di umiliazione abbiano lo stesso esito: il trionfo di Dio, perché il mio non mi interessa.

Tornando a Bernardo e Aelredo, è utile ricordarsi che hanno scritto quei testi quando erano giovani, e ricordare che la radicalità, soprattutto a quell’età, ha un suo fascino, che prende testa e cuore, e a volte anche la mano di chi scrive. Leggendo le regole monastiche antiche mi ha colpito il fatto che le due virtù nominate più spesso sono l’umiltà e la pazienza. Non sono doti che ci portiamo nel DNA, e del resto non sono neanche virtù richieste al postulante che domanda di entrare in comunità: al più gli si chiede la volontà di imparare.

Ricordo che il card. Martini disse una volta che i giovani non sanno né possono sapere cosa sia l’umiltà perché hanno ancora troppo pochi fallimenti alle spalle. E, quanto alla pazienza, spesso si dimentica quante prove hanno dovuto passare e “assorbire” le persone che ne sembrano dotate, come si dice, “per natura”, e che invece hanno imparato pian piano a far pace, volenti o nolenti, con tutto quanto nella vita gli si è messo “di traverso”, casi, sfortune, incidenti, persone, che chiamiamo, appunto, “traversie”.

Alla fine arrivo a Cassiodoro che, nel suo commento a questo salmo, scrive: «un vaso è da buttare perché è rotto e non serve ad uso alcuno: così Gesù morto era come un vaso rotto, che i suoi uccisori ritenevano fosse cosa da buttare». Ci risiamo: è solo alla luce della croce che il coccio prende senso, e si può anche arrivare a leggerlo come fanno Bernardo e Aelredo.

In monastero, del resto, si recita il salmo 30 nella Compieta del venerdì, il giorno legato alla memoria della croce. Certo, se rimane impervio seguire il primo fino a fare del «coccio» un ideale, il secondo si avvicina di più a ciò che accade, perché, nel caso, si tratta di incamerare una situazione non scelta e di farne un uso saggio, dove il venir meno dell’approvazione umana diventa uno stimolo e un incentivo per buttarsi in Dio. Il verbo non mi è uscito a caso: si può passare da un “essere buttati” al “buttarsi”, passare dalle mani inutili, spesso perverse e comunque inaffidabili dell’uomo, mani dalle quali siamo buttati, a quelle decisamente migliori di Dio, e ancor più di Gesù, al quale il Padre ci ha affidati (Gv 10, 28-29), e nelle quali ci buttiamo.

Il punto è passare dall’ostracismo subìto a una marginalità accettata. Come? Aderendo alla croce, sulla quale il coccio ritrova significato, e utilità. Quale? Magari anche solo di “capire”: cose, eventi, persone, situazioni, come dice a modo di ritornello il salmo 48,13.21 pregato oggi alle Vigilie: «L’uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono».

Ricordo di aver sentito, una volta, a proposito di una persona che conoscevo molto bene, dire: «È un buono, si vede che ha sofferto»! Basta questo: fare di una sconfitta un progresso di intelligenza.

L’affidamento a Dio

Alle tue mani Signore, affido il mio spirito (v. 6): da qui il salmo era partito, e qui ritorna. Così, infatti, comincia la terza e ultima sezione: «Ma io confido in te, Signore; dico: “Tu sei il mio Dio, nelle tue mani sono i miei giorni”» (v. 15). Resta poco spazio e poco da commentare. Qui la preghiera ritrova la visione e la serenità che ne è il frutto.

Due immagini mi colpiscono. Contro le mani di Dio che abbracciano, ci sono le mani dei nemici che «stringono»; contro chi «mi vede per strada e mi sfugge» c’è il «volto del Signore che splende sul suo servo».

Mi viene istintivo – e come potrebbe essere altrimenti? – riandare a Giuliana di Norwich che, nel suo immaginario, dà a Dio un volto che consola e conforta, e mani «ferite» che curano e guariscono; al contrario il diavolo presenta un ghigno che atterrisce e grinfie che tendono a soffocare.

Seguono nel salmo due versetti (18-19) che vengono omessi nella Liturgia delle ore, ma mi domando perché, visto che l’orante prega perché non sia lui a vergognarsi di aver invocato il Signore, ma lo siano i malvagi, che inoltre si chiede vengano ridotti al silenzio, loro che «dicono insolenze contro il giusto con orgoglio e disprezzo», richiesta che mi sembra più che legittima e neanche poi tanto cattiva!

Da qui in avanti la lode e il ringraziamento occupano tutto lo spazio: è come un grande respiro di sollievo quando la prova è finita. Compaiono immagini che riportano ai versetti iniziali: la roccia è diventata ora una tenda dove il Signore mette «al riparo del suo volto» chi lo ha chiamato in aiuto, e Dio è un ospite generoso che dispensa bontà, che fa «meraviglie di grazia», e che protegge i suoi in una «fortezza inaccessibile». Il «coccio», che si sentiva «escluso» anche dalla presenza di Dio si ritrova invece ad essere ascoltato e accolto, guardato e benvoluto. Arrivati qui, chi è stato consolato diventa consolatore, e proclama: «Amate il Signore, voi tutti suoi fedeli: / il Signore protegge chi ha fiducia in lui, // e ripaga in abbondanza chi opera con superbia. / Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, / voi tutti che sperate nel Signore». È una sintesi di sapienza, un punto d’arrivo cui bisogna guardare costantemente, soprattutto quando può sembrare un miraggio che si dissolve in lontananza.

A volte, saremo noi a dire questo messaggio, ma capiterà anche che altre volte ci toccherà ascoltarlo, e crederci, quando da soli non ci arriviamo. Rimarremo sempre cocci, ma non dimentichiamo mai che ci sono due mani capaci di rimettere insieme i pezzi. E che queste mani potrebbero anche essere, per gli altri, le nostre.

Bernanos e Giuliana di Norwich

PS1. Questa sera, 7 maggio 2012, ho terminato il Diario di un curato di campagna di Bernanos iniziato due giorni fa. Ho trovato tante sintonie in quel libro, letto molti anni fa. Mi sono segnato molti passi che mi hanno lasciato una profonda impressione. Ma ciò che desidero registrare qui sono le ultime parole scritte dal curato di Ambricourt, alla fine del diario, poco prima di morire in una squallida mansarda presso l’amico spretato che l’ha accolto dopo la visita del medico e la diagnosi di cancro allo stomaco: mi sembra disegnino in modo mirabile quella che potremmo chiamare la «spiritualità del coccio».

Odiarsi è più facile di quanto si creda. / La grazia consiste nel dimenticarsi di sé. / Ma se ogni orgoglio fosse morto in noi, / la grazia delle grazie sarebbe di amare umilmente se stessi, / come un qualsiasi altro membro sofferente di Gesù Cristo.

PS2. L’otto maggio, ricorre la memoria liturgica di Giuliana di Norwich, che avrebbe pure tanto da dire su questo tema. Non si può in ogni caso dimenticare la sua versione del «coccio», che appare più gentilmente come una «nocciolina», con un passaggio dell’inutile al piccolo. La nocciola infatti è il mondo intero come cosa esigua e a rischio di estinzione, che però è nelle mani di Dio, e perciò «dura e durerà sempre perché Dio l’ama» (Rivelazioni, cap. 5, p. 110).

La piccolezza della nocciola e la povertà del coccio si fondono dunque, per ricordare che, in fondo, è proprio la nostra miseria che lo chiama, tanto che, per conforto e solidarietà, lui pure si è fatto piccolo e povero come noi, per noi, con noi.

Ho letto tutto…bellissimi pensieri, riflessioni, …secondo il mio povero parere non dobbiamo avere paura del mondo in generale… è sempre GESÙ CRISTO che attraverso il nostro consenso opera…noi in quell’affidamento diamo tutto noi stessi a GESÙ…FAI TU…”io sono nessuno sei TU GESÙ il mio maestro , la mia roccia, la mia rupe, il mio tutto…” Se tutti capissero ed ascoltassero le parole di GESÙ CRISTO…saremmo già qui nel PARADISO x tutti… Quello che io ho capito che la mia VITA ETERNA è già qui…seguo GESÙ , prego, e LO ringrazio tutti i giorni…sono piena di Gioia … xchè so che GESÙ MI AMA DA SEMPRE!