In quale forma si può parlare adeguatamente di quell’insieme di eventi, storici e teologici, che poniamo comunemente sotto il nome di Riforma – al singolare, dunque? Anche il Giubileo per i suoi 500 anni ne ha indotto un’accezione singolare, legandola al gesto (simbolico) di una persona (Lutero). La singolarizzazione permette non solo la databilità, con tutto quello che essa comporta, ma assicura anche un’origine.

E, insieme all’origine, permette il dispiegarsi di una tradizione in un qualche modo normativa per i tempi a venire. Eppure ci si può domandare se gli inizi simbolici della Riforma coincidano con la Riforma stessa, così da poterla rubricare in forma prettamente singolare. In secondo luogo si pone la questione se questi inizi (paradossalmente al plurale) rappresentino da sé l’origine di quel singolare che chiamiamo Riforma. Forse, quell’origine è più complessa ed eccede sempre di nuovo la Riforma stessa; cosa che credo sia pertinente sotto un punto di vista storico, ma potrebbe esserlo anche in prospettiva teologica e di storia (cristiana) della salvezza.

Riforma: «singolare plurale»

Una serie di contingenze si accumulano in un momento della storia umana generando qualcosa di inedito: non d’incanto, ma come un processo che arriva alla sua maturazione e prende una precisa forma nella costellazione dell’umano vivere. In questo senso, per la Riforma (teniamola per un momento ancora al singolare) si potrebbe parlare di un’origine originata. E qui si apre lo spazio per una pluralità che esonda al di fuori di ogni forma singolare del linguaggio.

Un’eccedenza rispetto al nome singolare che si annida nella sua stessa vicenda storica e nel suo più intimo profilo teologico. Un momento che, quasi immediatamente, esplode rispetto alla singolarità simbolica dei suoi inizi. Un raggio unitario di luce che si disarticola in un prisma di colori, che fanno parte della sua stessa originarietà.

Un prisma che potremmo articolare per luoghi, sia come innesto che come prospettiva. Lutero in Germania, col suo forte e strategico ancoramento territoriale. Poi abbiamo le città, tra Svizzera e Francia: con Zwingli a Zurigo e Bucero a Strasburgo. Infine, l’ultima e forse più enigmatica figura: quella di Calvino, che immediatamente richiama alla mente Ginevra, ma che non può essere rubricata come un’ulteriore Riforma delle città.

Non lo può essere sia per quelle che erano le intenzioni di Calvino, costrette poi a fare i conti con le contingenze della storia, né con gli effetti che emanarono da quella collocazione cittadina del suo esperimento. Se Calvino ha un orizzonte territoriale, questo non ha né carattere cittadino né nazionale; piuttosto guarda fin dagli inizi all’insieme dell’Europa e a esso mira. La Riforma, così come la comprende Calvino, ha originariamente (di nuovo, ma nella seconda generazione questa volta) un profilo trans-territoriale, non vincolato a confini geografici predeterminati. Forse una modulazione per tempi nuovi dell’idea di cristianità.

Della Riforma, quindi, si può parlare solo al «singolare plurale», senza trattino di congiunzione, con uno spazio vuoto nel mezzo che strapiomba su qualsiasi sua forma di concretizzazione storica. Come è del cristianesimo stesso, fin dagli inizi (ancora una volta). Come se il cristianesimo non possa lasciare dietro di sé né l’origine né gli inizi – destinato (o condannato?) al «singolare plurale» senza possibilità di uscita.

L’esigenza ecumenica

Il ritorno al Vangelo come norma condivisa per una riforma non solo della Chiesa, ma anche della società (ed è qui che, probabilmente, il singolare della Riforma si riversa in un plurale indeterminabile), non produce alcuna figura unitaria (come desiderato), ma si scompone in uno spettro di manifestazioni e declinazioni (dentro e fuori di essa – ma nel «singolare plurale» si può ancora parlare adeguatamente di un dentro e un fuori?).

L’originario scomposto, o la scomposizione originaria degli inizi, ecco come potrebbe apparire l’indebito singolare della Riforma. Qualcosa che la Riforma conosce molto bene, perché inscritto nel suo stesso destino, e che ha fatto funzionare in quello che potremmo chiamare il suo ecumenismo interno.

Se lo guardiamo attentamente, nel suo dispiegarsi lungo il corso dei secoli, esso si muove proprio seguendo le armoniche di un «singolare plurale», sempre instabile proprio quando i due lemmi sembrano avvicinarsi tra di loro. Consapevoli che non potranno mai essere ricondotti all’esclusività dell’una o dell’altra figura particolare. In questo, la Riforma rappresenta una delle (molte) emergenze storiche dell’impossibilità (originaria) del tutto, della totalità, come manifestazione singolare dell’universalismo cristiano.

Dopo tante formule che hanno cercato di celare la scomposizione originaria che è il cristianesimo, sognando un’unità che neanche il Nuovo Testamento riesce a mettere in campo, il «singolare plurale», con la sua fragilità abissale, non potrebbe offrire una via per il vivere insieme di Chiese non solo diverse, ma anche divise tra di loro? Pensando quella divisione come lo spazio vuoto, incolmabile, che fa originariamente il cristianesimo stesso?

Ancora una volta, Calvino rappresenta una figura paradossale, ambivalente, del vuoto che tiene insieme il «singolare plurale» che è il cristianesimo e, insieme a esso, la Riforma. Non intendo qui certamente entrare nella complessità del suo vissuto, nelle puntigliosità della sua teologia, né nell’ambiguità della realizzazione della sua visione del cristianesimo come Riforma. Tutti aspetti troppo complessi per essere toccati in questa sede.

Mi limiterò, piuttosto, a un passaggio cursorio tra alcuni luoghi (Parigi e Ginevra) e alcune azioni (scrivere e pregare) che hanno caratterizzato il suo vissuto cristiano.

Luoghi

Calvino nasce a Nyon nel 1509 all’interno di una famiglia che potremmo chiamare aristocratica.[1] Un ambiente che lascerà i suoi segni non solo sul giovane Calvino, ma lungo tutto l’arco della sua vita. Dal padre prende lo spirito critico, la non convenzionalità nel guardare alla Chiesa e ai suoi interessi; la madre gli trasmette un apprezzamento profondo per la pietà religiosa, o un senso spirituale della fede se vogliamo definirla altrimenti.

Calvino nasce a Nyon nel 1509 all’interno di una famiglia che potremmo chiamare aristocratica.[1] Un ambiente che lascerà i suoi segni non solo sul giovane Calvino, ma lungo tutto l’arco della sua vita. Dal padre prende lo spirito critico, la non convenzionalità nel guardare alla Chiesa e ai suoi interessi; la madre gli trasmette un apprezzamento profondo per la pietà religiosa, o un senso spirituale della fede se vogliamo definirla altrimenti.

Arriva per la prima volta a Parigi nel 1523, per frequentare il College de la Marche. Qui fa una sua prima conoscenza con il nominalismo e i padri della Chiesa. Sotto la guida di Pierre Robert Olivetan viene introdotto all’umanesimo europeo e alla teologia riformata.

Non sappiamo se i due si siano incontrati, ma verso la fine della permanenza di Calvino presso il College, o subito dopo la sua partenza, vi arriva anche Ignazio da Loyola per intraprendere i suoi studi. Quelli che saranno i due progetti universalistici a più ampio raggio e ricaduta, sui due fronti della scomposizione moderna del cristianesimo, si ritrovano nel medesimo luogo di formazione culturale che li ha plasmati agli inizi della loro avventura umana – divenuta, poi, un pezzo della storia dell’Occidente.

Umanesimo e affettività

Calvino lascia il College per iniziare e portare a termine gli studi di diritto, che rimarranno un tratto fondamentale della sua visione civile ed ecclesiale dell’idea di cristianesimo che tenterà di realizzare a Ginevra – incubatrice di un processo chiamato a espandersi poi globalmente (sia in Europa che oltre Atlantico).

A Parigi Calvino torna nel 1531, dove presso il College Royal si dedica esclusivamente a studi di carattere umanistico. Due le figure che catturano il suo spirito e la sua erudizione: Agostino e Seneca (sul quale scriverà un commentario di notevole valore e finezza). L’influenza dell’umanesimo si appaia a quella sensibilità per la pietà religiosa che Calvino aveva appreso dalla madre e assume in lui i toni di una coloritura affettiva del vissuto cristiano. In un’annotazione Calvino afferma, infatti, che «lo stoico cristiano si deve distinguere per la sua partecipazione affettiva» alle vicende umane.

Questa affettività della fede si lega alla sua meditazione teologica degli scritti del Nuovo Testamento, in particolare a quella sulla misericordia di Dio (qui il testo di riferimento è, con tutta probabilità, la traduzione latina della Vulgata). Certo Seneca non avrebbe mai formulato una frase del genere, e non per niente Calvino rimarca che è proprio questa partecipazione affettiva a fare la differenza cristiana. Ma è probabile che anche Agostino non condividerebbe il pathos di una disposizione della fede così contrassegnata dall’affettivo e dalla dimensione delle emozioni. Sicuramente Calvino non la intende come realtà umorale fluttuante, ma piuttosto come stabile e solido atteggiamento che fa la dimensione cristiana del credere.

Rimane il fatto di un ingresso deciso della disposizione affettiva nell’immaginario teologico della fede cristiana. E vedremo, poi, che questo rappresenta uno snodo decisivo anche nella sua comprensione della provvidenza.

Ginevra

Spostiamoci ora a Ginevra, dalla coltivazione degli studi umanistici alla realizzazione pratica della sua idea di Riforma. Prendo in considerazione il suo secondo periodo ginevrino, quello che va dal 1541 al 1564. I contatti con la Strasburgo di Bucero sono già consolidati e si iniziano a porre le questioni di una ricomposizione delle fratture interne alla Riforma e delle tensioni fra la dimensione territoriale luterana e quella cittadina di Zwingli.

Come già accennato, per Calvino Ginevra è una sorta di esperimento che guarda oltre se stesso per rivolgersi a tutta l’Europa. Ma Ginevra, in questo suo secondo soggiorno, diventa anche la città in cui si raccolgono i profughi vittime dell’oppressione cattolica che cerca di riappropriarsi territori passati alla Riforma. Un fenomeno, questo, che avrà conseguenze rilevanti sia nella teologia di Calvino sia nel deteriorarsi dei suoi rapporti con la città.

Calvino di fronte al Consiglio di Ginevra, 1549

Rileviamo di passaggio l’inquietante domanda di come, e perché, colui che si è prodigato così tanto nell’accoglienza di profughi in cerca di un luogo in cui poter esercitare la loro libertà religiosa abbia sentito l’esigenza di dover diventare, a sua volta, oppressore di coloro che intendevano quella libertà in modo diverso dal suo. Forse come nessun’altra grande figura degli inizi della Riforma con Calvino si pone, all’interno di essa, la questione del potere e della violenza come giustificazione della fede.

Questione complessa e ambivalente, rispetto alla quale avremo probabilmente sempre solo prospettive parziali – da comporre, pazientemente e sulla base di riferimenti storici precisi, fra di loro. Sicuramente questione scomoda rispetto a quella disposizione affettiva della fede, così strettamente vincolata alla misericordia di Dio, a cui abbiamo fatto cenno in precedenza. Questione probabilmente legata al vuoto abissale che compone la fragilità del «singolare plurale», sotto il cui segno abbiamo cercato di porre anche la Riforma.

Un cristianesimo senza terra né territorio

Ginevra, la città, diventa pertanto un luogo in cui si raccolgono dei senza patria, allargandone così gli orizzonti oltre le sue mura, che devono iniziare a pensare la loro identità e la loro collocazione nella storia a prescindere da un legame stabile con un determinato territorio. Condizione che Calvino raccoglie, e integra, nella sua visione universalista (allora coincidente con europeista) della Riforma stessa.

Una condizione che potremmo definire nomadica, senza terra propria, che permette a Calvino di guardare al popolo ebreo con occhi diversi da quelli di Lutero. Certo nel momento in cui il popolo errante, senza terra particolare ma destinato a essa nella sua universalità, diventa quello che Calvino raccoglie a Ginevra, per mandarlo poi lungo le vie che solcano l’Europa, egli raccoglie una duplice eredità.

Da un lato quella di una certa teologia della sostituzione, rispetto alla quale bisogna chiedersi se il significato teologico che egli ascrive all’esperienza di Israele (biblico e post-biblico) non sia solo una sorta di escamotage ermeneutico, di cui aveva bisogno per tenere insieme e motivare una comunità fatta in gran parte da profughi divenuti oramai stabilmente apolidi.

D’altro lato con la fondazione dell’Accademia, quale luogo di formazione a una predicazione diretta al di fuori degli stretti confini della città elvetica per disperdersi nei territori europei, Calvino riprende e rielabora l’intuizione medioevale degli ordini mendicanti – adattandola alla situazione della modernità nascente.

Che la novità moderna sia inscritta in un movimento genetico che la precede e la prepara da lungo tempo, e che il nesso fra la genesi del moderno e il tempo che esso si lascia alle spalle debba essere costantemente coltivato come ragione stessa della modernità nascente, è qualcosa di cui Calvino è consapevole – di cui potremmo trovare una traccia nel modo in cui egli fa funzionare, quasi come fossero degli pseudonimi, le referenze patristiche nei suoi scritti.

Forme dell’agire

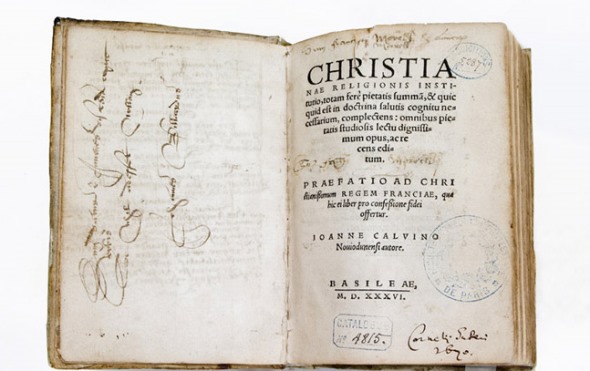

La Institution de la religion Chrestienne[2] si apre con un breve scritto di Calvino destinato al lettore (attraverso i tempi e i luoghi). In calce a questo messaggio personale, lanciato nel mare della storia umana, Calvino pone una citazione di Agostino: «Confesso di appartenere a quel gruppo di persone che col progredire [del pensiero] scrivono, e scrivendo progrediscono». Ed è proprio all’interno di questo gioco tra scrittura e pensiero che viene invitato il lettore.

La Istituzione non è più quel catechismo che era nella sua prima versione; essa è oramai divenuta il testo di una maturità teologica, forgiata dall’esperienza, che si destina all’avventura incerta della lettura. Il gesto, fisico-corporeo, dello scrivere viene riconosciuto da Calvino come passaggio cruciale nella configurazione di un «sé» che si genera in un’apertura di credito, senza fondamento, verso la ripresa incerta del suo scrivere come lettura di una testualità in cui esso si va a iscrivere in una destinazione non predeterminabile.

Gesto, questo, che si attesta, come forma dell’agire che fa il soggetto, già nei primi albori dell’umanesimo europeo (Petrarca). Ma le prossimità elettive non si arrestano qui. Calvino prende le distanze dalla Scolastica medioevale, che a suo avviso ha un carattere eccessivamente speculativo-filosofico e manca di una convincente centratura cristologica. Petrarca, dal canto suo, nutriva già due secoli prima un sospetto simile nei confronti della logica scolastica, con la sua pretesa di un’assicurazione razionale della verità a discapito del realismo storico della rivelazione di Dio che è Gesù

Precorrendo parte della critica della Riforma al razionalismo della Scolastica, quale posizionamento in grado di garantire la rappresentabilità pubblica della fede nella nascente accademia dei saperi, Petrarca sceglie la via che accetta il rischio della storicità della rivelazione come limite ultimo di una verità che rimane indisponibile alla maestria della ragione. Questo ancoraggio della verità ultima alla trascendenza della rivelazione cristiana significa, per Petrarca, il radicamento della questione della verità nella contingenza della storia umana – riconosciuta come luogo adeguato dello stesso sapere teologico.

Pregare

Scelgo il verbo, piuttosto che il sostantivo, perché in tal modo si riesce a mettere in maggiore risalto che anche in questo caso si tratta, come per lo scrivere, di una forma dell’agire che implica l’umano nella sua interezza corporeo-spirituale. All’interno della Riforma la centralità del pregare trova in Calvino uno dei suoi luoghi di massima valorizzazione teologica.[3]

Per inquadrare adeguatamente questa forma dell’agire credente bisogna passare attraverso alcuni snodi portanti della sua, certo in molti aspetti ambivalente e problematica, tripartita dottrina della provvidenza divina. La prima dimensione è rappresentata dalla arcana operatio, ossia dal modo misterioso del governo del mondo da parte di Dio. La seconda è quella della providentia specialis, che è la cura particolare di Dio sul vissuto e la destinazione del singolo essere umano. Infine abbiamo la providentia specialissima, ossia la premura di Dio per la Chiesa.

Nell’articolazione fra la destinazione personalizzata della provvidenza di Dio verso ogni soggetto umano e la particolarizzazione della sua premura per la Chiesa si gioca, probabilmente, la capacità di saper sostare o meno nel vuoto abissale sospeso nel nulla che sta al centro del «singolare plurale».

Volendo concentrare la nostra attenzione sul pregare, basterà qui prendere in esame l’accezione calviniana della providentia specialis; lasciando per il momento da parte la spinosa questione di come essa possa essere congruamente mantenuta, in quanto tale, di fronte al darsi ulteriore di una providentia specialissima destinata unicamente alla Chiesa.

La particolarizzazione personale della cura di Dio per il singolo soggetto umano viene inquadrata da Calvino nell’ambito della pneumatologia: il desiderio di Dio, messo in esercizio attraverso l’agire dello Spirito, di trovare in questa persona, qui e ora, un collaboratore della sua destinazione universale. Riecheggia in tal modo qualcosa di Paolo: «Siamo infatti i collaboratori di Dio, e voi siete il campo di Dio, edificio di Dio» (1Cor 3,9).

Sursum corda

Questa movenza dello Spirito chiede alla molteplice particolarità del soggetto di eccedersi, così che, «eccedendosi, sostenga l’universale. Questo eccesso su di sé vieta che ci si rappresenti questa molteplicità come totalità [ossia come Chiesa-una; n.d.a]. La sovrabbondanza non si può riferire a nessun Tutto».[4] Sul piano della providentia specialis potremmo dire che il pregare è la forma pratica di questo eccesso su di sé che lo Spirito genera nella particolarità storica del soggetto concreto.

Nel pregare l’azione misteriosa di Dio nel mondo di tutti diviene visibile e disponibile per tutti: «Non metto in discussione ciò che viene chiamata la provvidenza universale di Dio […], è che il mondo è governato da Dio non solo perché mantiene in essere il corso della natura come lo ha stabilito una volta per tutte, ma perché ha una cura particolare di ogni e ciascuna creatura» (Institution, vol. I, 227). Il luogo in cui questa cura particolare intercetta e incontra il concreto vissuto umano è per Calvino «il cuore del fedele» (Ivi, 249).

Il cuore assume, in questa accezione, una esplicita facoltà di sapere: vera e propria ratio cognoscendi adeguata della destinazione universale della verità, che eccede la ragione particolare ma si fa visibile nella forma specifica dell’agire che è il pregare. Si chiude qui il cerchio aperto da quella disposizione affettiva che contrassegna la differenza cristiana del modo di stare al mondo generata dalla misericordia originaria che è il Dio di Gesù, di cui abbiamo fatto cenno in precedenza.

A questo punto si può comprendere cosa intenda Calvino quando utilizza l’espressione, ricorrente nei suoi scritti, sursum corda: elevazione del cuore, che sa, all’origine misteriosa della custodia del mondo. L’approfondimento teologale di una possibile theologia cordis dischiuso da Calvino è di sicuro interesse per una spiritualità che si rifà alla devozione del cuore di Gesù; senza con questo voler costringere la teologia del riformatore ginevrino nelle strettoie di un pensiero non suo. Solo l’indicazione di un percorso possibile che, in chiusura del Giubileo della Riforma, forse vale la pena di prendere sul serio sul lato cattolico del sapere della fede.

Ma questa è tutta un’altra storia, discretamente dischiusa da quel «singolare plurale» che il cristianesimo non può non continuare a essere.

Traduzione dal tedesco della relazione «Die andere(n) Reformation(en) am Beispiel von J. Calvin», tenuta nel corso del convegno interdisciplinare «Reformationsjubiläum – Luther 1517-2017» svoltosi presso l’Europa-Universität di Flensburg il 6 ottobre 2017.

[1] Per quanto segue mi rifaccio alla voce «Calvin» della Theologische Realenzyklopädie.

[2] Cf. J. Calvin, Institution de la religion Chrestienne, vol. I e II, Paris 1957.

[3] Per quanto segue mi rifaccio a H.A. Oberman, Zwei Reformationen. Luther und Calvin – Alte und Neue Welt, Berlino 2003.

[4] A. Badiou, San Paolo. La fondazione dell’universalismo, Napoli 2010, 122.