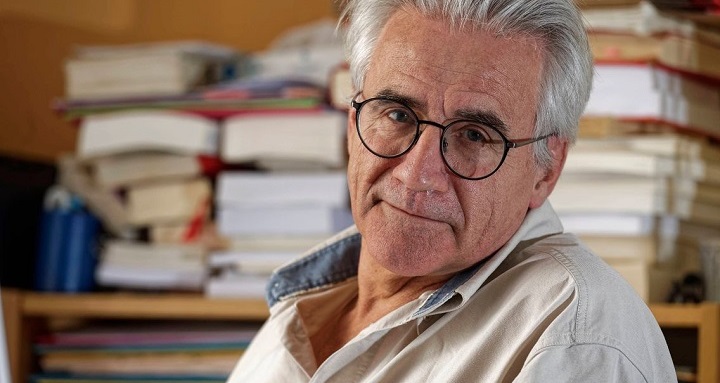

André Comte-Sponville

Su gentile concessione della rivista spagnola “Vida Nueva” (n. 3253) riprendiamo questo articolo di Jesús Martínez Gordo, docente presso la Facoltà Teologica di Vitoria-Gasteiz. In esso si affronta l’interrogativo se possa esistere una “spiritualità atea”. L’interessamento per l’articolo e la sua traduzione sono di Francesco Strazzari.

André Comte-Sponville pubblicò, nel 2006, un libro che non richiamò tanto l’attenzione per il titolo: L’anima dell’ateismo (nella traduzione spagnola), quanto per il sottotitolo: Introduzione a una spiritualità senza Dio. Furono molti quelli che non diedero credito a quello che leggevano: un ateo che rivendicava una spiritualità! Probabilmente perché facenti parte di quel gruppo il quale pensava che, se si è veramente atei, non c’è nessun posto per la spiritualità o per la mistica, fosse pure “senza Dio”.

Tuttavia, la pretesa di A. Comte-Sponville non era così nuova come credevano questi lettori sorpresi. Gli studiosi della storia delle religioni, della fenomenologia della religione e della spiritualità o della mistica conoscevano come tale proposta si inscrivesse in una lunga tradizione che affonda le sue radici nelle Enneadi di Plotino (205-270 d.C.) e in altri apporti più recenti, come quelli di L. Wittgenstein (1889-1951), G. Bataille (1897-1962) o J.-C. Bologne (1956). La sua non era, dunque, una pretesa isolata o quella di un franco tiratore, ma quella di chi interpretava un’esperienza sorgiva in termini atei o “senza Dio”; e, quindi, non come culmine del cammino della salvezza, ma confrontandosi con la spiegazione che ne davano le tradizioni religiose.

Tale esperienza era riconosciuta come spirituale, avendo molti tratti in comune con i fenomeni mistici delle differenti tradizioni religiose; anche se non vissuta né interpretata con le peculiarità proprie del mondo religioso, si identificava come fenomeno o comportamento proprio della spiritualità o della mistica, in questo caso, profana.

E lo era perché, nel caso di A. Comte-Sponville, si trattava di un’esperienza fondata sul contatto con la Realtà ultima, con l’infinito o l’assoluto che, nel mondo delle religioni, è definito come il sacro, fonte e culmine della salvezza, e che è presentato, tra le altre definizioni, come “il tutto”; il “sì eterno su un accordo perfettamente riuscito”; “la verità che mi contiene e quella che io contengo”; “solo il reale, però, senza altro”, cioè, senza alterità e – senza voler esaurire tutte le circonlocuzioni – “senza Dio”.

La testimonianza

André Comte-Sponville racconta la sua esperienza contestualizzandola nella natura e nel suo «silenzio percepibile»: «La prima volta successe in un bosco del nord della Francia. Avevo 25-26 anni. Impartivo lezioni di filosofia (era il mio primo impiego) in un istituto di una città molto piccola, sperduta tra i campi, al margine di un canale, non lontano dal Belgio. Quella notte, dopo cena, andai a passeggiare con alcuni amici in quel bosco che tanto ci piaceva. Era buio. Camminavamo. A poco a poco, le risate si spensero; le parole si facevano rare. Restava l’amicizia, la confidenza, la presenza condivisa, la dolcezza e la notte… Non pensavo a nulla. Osservavo. Ascoltavo, circondato dall’oscurità del sottobosco. La stupenda luminosità del cielo. Il silenzio rumoroso del bosco: alcuni fruscii dei rami, alcuni gridi di animali, il rumore sordo dei nostri passi. Tutto questo faceva sì che il silenzio fosse più percepibile».

Alla contestualizzazione segue il racconto dell’esperienza come tale, accompagnata da una spiegazione: “E all’improvviso… Che cosa? Niente! Cioè, tutto! Nessun discorso. Nessuna sensazione! Nessun interrogativo. Soltanto evidenza. Solo una felicità che sembrava infinita. Solo una pace che sembrava eterna. Il cielo stellato sopra la mia testa, immenso, insondabile, luminoso, e nessun’altra cosa in me che quel cielo, del quale io ero parte, nessun’altra cosa in me che quel silenzio, che quella luce, come una vibrazione felice, come una gioia senza soggetto, senza oggetto (senza altro oggetto che il tutto, senza altro soggetto che essa stessa) e nessun’altra cosa in me, nella notte oscura, che la presenza abbagliante del tutto! Pace. Una pace immensa. Semplicità. Serenità. Gioia. Queste due ultime parole potrebbero sembrare un controsenso; però non si tratta di parole: era un’esperienza, un sì eterno, su un accordo perfettamente riuscito, che era il mondo. Mi sentivo bene. Sorprendentemente bene! Tanto bene che non sentivo la necessità di dirmelo, neppure il desiderio che non finisse. Non avevo parole, né vuoto, né attesa: puro presente della presenza».

Una volta ridisegnato il nucleo dell’esperienza, incominciano ad avere un peso crescente le spiegazioni, sia in maniera tassativa (ricorrendo all’avverbio “solo” o “unicamente”), sia cercando di trasmettere la loro singolarità mediante la giustapposizione: «Non c’era “ego”, né separazione, né rappresentazione: unicamente la presentazione silenziosa di tutto. Non c’erano giudizi di valore: così, solo il reale. Non vi era insoddisfazione, né odio, né paura, né collera, né angustia: unicamente gioia e pace (…) Non c’erano domande. Come si sarebbe potuto dare risposta? C’era solo l’evidenza. C’era solo il silenzio. C’era solo la verità, però senza parole. Solo il mondo, però senza significato né meta. Solo l’immanenza, però, senza il contrario. Solo il reale, però senza altro (…) Questo bastava».

A questo intreccio di esperienza e di spiegazioni segue un importante riferimento a Baruch Spinoza (1632-1677), uno dei padri del deismo moderno e, a quanto pare, un punto d’appoggio assai importante sia per le considerazioni che precedono il racconto di questa esperienza sia per quelle che seguono: «Mi dissi: questo è ciò che Spinoza chiama “l’eternità…”. E questo, ve lo immaginate, la fece cessare o, piuttosto, mi espulse da essa (…). Avevo vissuto un momento perfetto, giusto il tempo sufficiente per sapere ciò che è la perfezione (…) Accidenti! Lo avevo sentito e sperimentato, in effetti, e questo fece in me le veci di una rivelazione, però senza Dio».

La portata e l’intensità dell’esperienza vissuta è, insiste André Comte- Sponville nella sua esposizione, di indiscussa importanza: «Fu il momento più bello che mai abbia vissuto, il più gioioso, il più sereno e il più evidentemente spirituale (…). Intellettualmente, credo che questo non provi niente, però non posso neppure fingere che questo non sia successo».

L’esperienza

Quando lessi questa testimonianza, constatai come essa soddisfacesse buona parte di quello che il fenomenologo della religione, Juan Martin Velasco (1934-2020), aveva descritto come esperienza profana o atea, anni prima che A. Comte-Sponville comunicasse la sua.

Lo percepii quando egli fa riferimento ai suoi stati di coscienza, spiccatamente intensi e assaporati: l’esperienza lo portò a gustare una pace immensa, la semplicità e la serenità, sentendosi bene… Sorprendentemente bene! Così bene da non sentire nessun desiderio che tutto finisse né la necessità di dirlo a se stesso. Fu «un momento felice», giusto ciò che basta per sapere «ciò che era “la beatitudine”»; un momento di verità, giusto ciò che basta per conoscere, però, attraverso l’esperienza, che «essa era “eterna”».

Ritornai a comprovarlo quando, riferendosi a quella esperienza, Comte-Sponville la definisce come «la presenza illuminante del Tutto»; il «silenzio percettibile»; la «luce con una vibrazione felice»; «un sì eterno su un accordo perfettamente riuscito»; un «puro presente della presenza»; «la verità che mi contiene e quella che contengo» o «la presentazione silenziosa di tutto». Certo, riconoscevo che, dal punto di vista intellettuale, questo non provava alcunché. Però, egli stesso confessa che non poteva passare oltre «come se questo non fosse successo». E ciò che lo aveva abitato «per lo spazio di un momento» lo rimandava all’«assoluto», pur non essendo capace di precisare che valore potesse avere un tale concetto.

In ogni caso – insistevo – ciò che era determinante non era fissare l’attenzione su frasi o espressioni che potevano sembrare contraddittorie, ma fermarsi sul «sì eterno» che le aveva provocate al di là del fatto che le parole non potessero esprimerlo. Chi, come Comte-Sponville, lo aveva sperimentato a quel modo, si inoltrava in una conoscenza la quale poteva esprimersi solo mediante un linguaggio spesso poetico e paradossale, non carente però di razionalità.

La spiegazione

Mi trovai, pertanto, davanti alla centralità dell’“esperienza”, nonostante le parole e i discorsi. Ciò che era determinante era quello che «avevo provato, sentito, sperimentato».

Nello stesso tempo, quell’esperienza equivaleva a ciò che B. Spinoza chiamava “l’eternità” e con una spiegazione atea o “senza Dio” della stessa. Fu qualcosa che non mi parve tanto accettabile: compresi che l’esperienza di anticipazione della pienezza finale nella relatività del tempo poteva essere spiegata in maniera credente, fosse deista o teista. A ciò contribuì il racconto di una famosa leggenda localizzata nel monastero di Leyre (Navarra).

Secondo quanto narra la leggenda, lì viveva l’abate Virila che, nato a Tiermas (Saragozza), nell’870, e morto nel monastero intorno al 950, si mise a pensare un bel giorno in che cosa potesse consistere l’“eternità”. Girando attorno alla questione e non trovando una risposta soddisfacente, si decise di fare una passeggiata. Era primavera. Si incamminò verso una sorgente vicina e ascoltò, incantato, il canto di un usignolo.

Quando l’incanto terminò, decise di fare ritorno al monastero. Giunto alla porta principale, la trovò chiusa. Cercò di aprirla con le sue chiavi, però queste, caspita! non erano quelle giuste. Per questo, dovette chiamare e aspettare che gli aprissero; cosa che fece un monaco che gli era del tutto sconosciuto. Non gli rimase altro rimedio che presentarsi e dire chi era: l’abate del monastero. Ma non fu riconosciuto come tale. Neppure dagli altri della comunità, davanti alla quale fu portato. Nessuno credeva a ciò che stava capitando, fino a che un monaco – probabilmente il bibliotecario – ricordò di aver letto la strana scomparsa di un abate del monastero cent’anni prima. Mosso dalla necessità di riparare quel torto, tirò fuori il testo e, davanti alla comunità, si mise a leggere il passaggio nel quale si narrava come, trecento anni prima, fosse scomparso l’abate del monastero.

Fu così che il monaco Virila si rese conto (e, grazie alle sue spiegazioni, anche il resto della comunità) di ciò che era “la pienezza” quando la si sperimentava nel tempo o di ciò che – secondo l’espressione di André Comte-Sponville – era percepito come “eternità”: un momento e poco più.

La leggenda terminava raccontando come l’usignolo dell’incanto entrasse nel monastero e, portando l’anello abbaziale nel becco, lo mettesse al dito del monaco Virila.

Come ho ricordato, il riferimento di André Comte-Sponville alla sua esperienza nel bosco spiegandola come un momento di “eternità”, mi fece ricordare questa leggenda. E, di passaggio, mi convinsi che davvero potesse essere oggetto di una spiegazione “senza Dio”, come proponeva il filosofo francese; ma anche come potesse essere l’esperienza di un credente, fosse questi deista o teista.

Tale associazione – ricordo – mi permise di avvertire che, benché fosse certo che c’era poco da dire sulla testimonianza fornita da André Comte-Sponville, vi fosse qualcosa di più da notare sulla spiegazione atea che egli proponeva dell’esperienza di “eternità”. In concreto, non era la stessa del redattore della leggenda dell’abate Virila. Per questo mi sembrò difficile avallare la sua testimonianza.

Percepii, a differenza del filosofo francese, che la sua spiegazione “senza Dio” era, dal punto di vista razionale, più inconsistente della teista che si trova nella leggenda dell’abate Virila.

La consistenza razionale del deismo

Era certo, mi dissi, che in ambedue i casi ci fosse stata un’esperienza di “eternità”. Spiegandola, anche il redattore della leggenda dell’abate la percepiva come trasparenza di ciò che diciamo “Dio” o, con espressioni dello stesso André Comte-Sponville, come esperienza del “tutto”, “del sì eterno” o “della verità che mi contiene”.

Quanto a Spinoza, considerai che, pur essendo questi uno dei primi filosofi moderni a contestare l’idea di rivelazione soprannaturale, sottomettendola al dettato della ragione, non propiziò una “ cosmovisione senza Dio”, bensì deista.

Dio – sosteneva il filosofo ebreo – essendo l’autore di ogni conoscenza, non solo lo era della cosiddetta rivelazione soprannaturale (raccolta nelle Scritture), ma anche della comprensione naturale. Per questo, ritenne che quest’ultima forma di sapere (e la ragione che ne dava la possibilità) ugualmente doveva essere riconosciuta come un modo della conoscenza divina e, in questo senso, come “rivelazione”, tenuto conto che Dio era presente in tutte le parti e tutto gli era manifesto.

Leggendo, mi dissi: vi è qui un pensatore che considera il cosmo, la vita e la storia come trasparenza nella quale è possibile percepire quello che diciamo quando diciamo “Dio”, benché la suddetta percezione o presa di coscienza entri in conflitto con la Scrittura o con la rivelazione soprannaturale.

Ma c’era di più. Alla luce dell’origine divina dei modi di conoscenza, Spinoza difese l’impossibilità che ci fosse contraddizione tra i due. In caso di conflitto, prevaleva la conoscenza naturale. Questo fu il suo apporto conclusivo, che gli provocò un’infinità di grattacapi.

Per lui, ciò fino ad allora era qualificato come “mistero” era, in realtà, qualcosa di non ancora conosciuto e, per questo, pronto per essere investigato; e, per quanto possibile, anche conoscibile.

Argomentando in questa maniera, indagò quegli immaginari che – fondati unicamente sull’autorità della Scrittura – percepiva come provvidenziali e che si riteneva impossibili da raggiungere razionalmente. Spinoza pose le basi per un nuovo modo di pensare ciò che diciamo quando diciamo “Dio” nei limiti della razionalità umana, qualcosa che permetteva di conoscere l’esistenza di ciò che non può essere rinchiuso nel pensiero, ma di cui possedevamo una inesauribile quantità di indizi, di suggestioni o di anticipazioni.

Questa posizione sfumata spiega come Spinoza formulasse e proponesse un nuovo immaginario di “Dio”, esaltando la giustizia e la carità come le sue note più determinanti: «Esiste un essere (…) supremo al quale devono obbedire tutti per salvarsi, e che devono adorare con la pratica della giustizia e della carità verso il prossimo». Questo è il culto e l’obbedienza che egli gradisce.

È evidente, dicevo, che il filosofo giudeo propendesse per una spiegazione razionalmente deista, lasciando irrisolto il dibattito se il deismo fosse panteista (tutto è Dio, senza distinzione né separazione) o panenteista (nel tutto, Dio vi traspare come Unico). Ed era deista, perché la ragione liberamente gli permetteva di percepire «in ogni parte», e in maniera particolare nella giustizia e nella carità, le trasparenze di un Dio «giusto e misericordioso».

Tutto ciò non era tenuto debitamente in conto da A. Comte-Sponville per il quale le suddette pratiche verrebbero ad essere, nel migliore dei casi, solo esercizio di giustizia e di misericordia. Senza ulteriori spiegazioni. Mai trasparenza di qualcosa o di Qualcuno. Questo – pensavo – era un modo di argomentare che dovevo riprendere per valutarne la consistenza razionale, cosa che Comte-Sponville dava per sufficientemente provata.

La consistenza razionale dell’ateismo

Neppure mi parve dover accettare, dal punto di vista razionale, che A. Comte-Sponville proclamasse che esisteva solo il mondo, «però senza significato né meta. Solo l’immanenza, però senza il contrario. Solo il reale, però senza niente altro». O che proclamasse – e qui mi risultava difficile evitare un personale contrappunto critico – che «c’era solo l’evidenza» (soggettiva, certamente, pensavo). «C’era solo il silenzio» (di cui, certamente, il filosofo francese stava parlando). «C’era solo la verità, però senza argomenti» (che A. Comte-Sponville si affannava a trasferire al concetto e al discorso). E, inoltre, che tutto questo fosse presieduto dalla ferma convinzione che «questa (verità) era sufficiente»; qualcosa che – anche se mi sembrava un tentativo di felice conclusione – si avvicinava molto a quella che potrebbe essere considerato come una petizione di principio, senza dubbio, atea.

I miei problemi con la testimonianza del filosofo francese non riguardavano la sua esperienza, ma la spiegazione – “senza Dio” – che egli proponeva, così come i ragionamenti che portava e sulla cui consistenza si dilungava nelle pagine anteriori alla testimonianza trascritta. C’era da domandarsi che tipo di ragione metteva in atto. Perché vi sono molti modi di ragionare ma non tutti sono capaci di investigare tutto allo stesso modo.

La ragione

Verificai che la ragione, alla quale egli ricorreva, lo portava a fermarsi nel descrivere l’esperienza in quanto tale, rinunciando a domandarsi perché quella esperienza lo provocasse. Trovai un modo di procedere sospettosamente restio ad applicare il principio di causalità: perché era possibile questa esperienza di totalità assoluta? O, se si preferisce, che cosa o chi la provocava? Capii che fermarsi solo a descrivere l’esperienza e la sua intensità era un modo di procedere inaccettabile per quanti avevamo fatto della ragione libera il luogo per verificare la consistenza razionale di qualsiasi discorso ai giorni nostri. Non condividevo il suo modo negativo di indagare. Mi sembrò una decisione totalmente inopportuna.

Fu in quel momento che mi resi conto che una tale maniera di ragionare era anche quella prevalente (avevo avuto l’opportunità di constatarlo) in alcuni ateismi contemporanei, particolarmente tra i propugnatori delle spiegazioni materialiste e rischiose quando, come succedeva, confondevano “descrivere” la realtà spiegandola o, detto meglio, quando intendevano che descrivere o trasferire ciò che si è osservato e percepito al formato logico-matematico con prova empirica era già “spiegare” o che la “descrizione” scientifico-empirica era la risposta alla domanda perché ciò che si è osservato era come era, a partire da ciò che è scritto.

Riappariva l’oziosità intellettuale che si era verificata nelle spiegazioni date dai casualisti quando rinunciavano ad indagare (in concreto, a partire dalle prove o evidenze astrofisiche e protobiologiche) il perché delle stesse. Anche, l’autoritarismo dei materialisti, quando – raccogliendo la sfida – rispondevano che le cose erano così perché sì.

E se, allora, mi trovai con due intenti falliti di spiegazione o, per meglio dire, con due spiegazioni razionalmente inconsistenti, ora, nella proposta di A. Comte-Sponville, le trovavo come esaltazione e assolutizzazione dell’esperienza in quanto tale. Senza ulteriori considerazioni, elevavo la descrizione di una luminosa esperienza a una supposta muta spiegazione. Dico “supposta” perché, descrivendo quella esperienza, si dava una spiegazione, in questo caso, “senza Dio”.

Il tentativo di spiegazione mi parve di corto respiro, non tanto per il suo ateismo, quanto per la sua lontananza dallo spirito indagatore proprio di una ragione moderna.

Questa conclusione non mi consentì di accettare la sua spiegazione “senza Dio” perché, di fatto, si smarcava da molti immaginari che noi stessi teisti avevamo parcheggiato da tempo. Sospettai, ancora una volta, che Comte-Sponville non avesse considerato questo aspetto. Non solo questo, però. Così come avevano fatto molti altri compagni di percorso nella fede atea.

Il progetto vitale

C’era però qualcosa di più: pur essendo certa l’esistenza di un’esperienza che possiede le caratteristiche formali di quella definita come religiosa, era anche vero che essa non incideva alla stesso modo sul progetto vitale di A. Comte-Sponville; questo lo si deduce paragonandola all’esperienza di altre persone che ne danno una spiegazione propriamente religiosa.

Attirò la mia attenzione – adoperando il linguaggio “gesù-cristiano” e non solo un discorso ateologico molto discutibile o “senza Dio” – la forte carica “taborica” nella quale si attuava la sua esperienza e, nello stesso tempo, l’assoluta incapacità della realtà sperimentata di orientare la vita nella direzione vicina o assimilabile al programma delle beatitudini o all’attualizzazione del Calvario nei crocifissi di oggi, senza pregiudicare (in nessuna maniera!) la dedizione, la sensibilità o la coerenza etica di A. Comte-Sponville.

“Il tutto”, “l’assoluto” o “il sì eterno”, se effettivamente viene sperimentato come tale – osservavo – non dovrebbe limitarsi solo a confermare (o a incrementare) i nostri desideri di pace, di tranquillità e di felicità, ma dovrebbe essere percepito e riconosciuto anche come capace di spiazzare, alterare o scombinare i propri progetti e le proprie aspettative.

Questo era spesso riscontrabile nella stragrande maggioranza delle esperienze “ gesù-cristiane” e “uni-trinitarie” e, certamente, nella quasi totalità di quelle veterotestamentarie. Bastava ripassare la storia di Abramo, dei profeti, oppure quella di altri personaggi del Nuovo Testamento, incominciando da Pietro e Paolo, continuando con quelle degli altri apostoli e attendere le migliaia di santi e di martiri sia del passato sia, soprattutto, dei giorni nostri.

Mi sono reso conto che era la “prova del nove” per la quale doveva passare qualsiasi esperienza. Questa – sia quella del “sì eterno” sia quella dell’“assoluto” – non può consistere sempre e unicamente in una relazione o in un incontro gioioso, soddisfacente, pacificatore e godibile, ma deve essere anche provocatorio, propositivo e inquietante, anche se solo in qualche occasione. Questa era una “prova” basata su criteri strettamente razionali: il “tutto”, se realmente era ciò che fondava e sosteneva l’esperienza, doveva trasparire anche con la sua capacità di scombinare e non solo di soddisfare e di consolare.

La “carne”

Se, fino ad allora, l’esperienza di A. Comte-Sponville aveva potuto affascinarmi e persino turbarmi, a partire da quel momento iniziò a farsi strada il riconoscimento di un’assenza della “carne”. “Il tutto” o “l’assoluto”, al quale rimandava la sua esperienza, non solo era “senza Dio”, ma anche “senza volto”; qualcosa che non mi sembrò più convincente dell’immaginario e della spiegazione “gesù-cristiana” e “uni-trinitaria”, ma, piuttosto, un regresso.

“Eterno non è un concetto temporale, bensì qualitativo. Ciò che può essere eterno, lo avvertiamo quando desideriamo fermare l’attimo, quando siamo totalmente presenti. Allora il tempo rimane fermo, allora gustiamo, allora siamo totalmente in noi stessi, siamo totalmente nell’attimo, totalmente in Dio” (Anselm Grun, Nella morte la vita, Editrice Queriniana, Brescia 2008, p.121).

Il pensiero cristiano sull’eternità è piuttosto articolato.

Che una spiritualità a-tea possa esserci mi pare ovvio, se si chiarisce ovviamente cosa intendiamo con spiritualità. Che oggi ci siano atei che danno prova di esercizio di una ratio libera e aperta basta per esempio vedere, o meglio leggere, la produzione di Slavoj Žižek che personalmente trovo più edificante di tanta spiritualità cristiana che sì è davvero senza carne, perché senza cuore e chiara manifestazione di freddo razionalismo.